陈漱渝:梦到梅花即见君——李霁野与台静农的两岸情

南开大学外文系主任李霁野先生是我的老恩师。1925年以鲁迅为核心的文学社团未名社初期由韦素园主持社务,后期由李霁野主持社务。李霁野跟未名社的台静农是莫逆之交,由于两岸隔绝无法聚首,李先生委托我借探亲之机于1989年9月至10月五次拜访台静农。第二年我再次去台湾,台静农先生竟驾鹤西去了,令我深以为憾。写作此文,追念两位先生一生的诚挚友谊。

志同道合 结社未名

书桌对面的墙上,悬挂着一幅丝织的鲁迅绣像。左侧悬挂着鲁迅集《离骚》句的条幅:“望崦嵫而勿迫,恐鹈鴂之先鸣”;右侧是台静农手绘的《梅花图》,上题“孤灯竹屋清霜夜,梦到梅花即见君”——这两句诗出自宋人张道洽的《对梅其四》。张道洽以写梅见长,平生作咏梅诗三百余首。

20世纪20年代,未名社成员聚会。左起:韦从芜、李霁野、韦素园、台静农

鲁迅是李霁野的恩师,未名社的精神旗帜。台静农是李霁野的挚友,从童颜到鹤发,友谊持续了八十多年。台先生1902年出生,长李先生两岁,都是安徽霍邱县人,住在叶集镇同一条街。但据李先生的长辈说,李先生在襁褓中就见过台先生,曾相视一笑。1914年春,霍邱叶集镇创办了民强小学,李先生跟台先生都从私塾转进了这所学校,同学中还有介绍他们结识鲁迅的张目寒,以及后来成为未名社成员的韦素园、韦丛芜兄弟。1918年台先生考入了汉口大华中学,李先生则转入了阜阳第三师范。地域的暌离并未影响他们精神的沟通。1919年发生了“五四”爱国运动,他们又共同创办了《新淮潮》杂志,鼓吹新文化运动,主张“立定脚跟撑宇宙,放开斗胆吸文明”。

在台、李的交往史上,最珍贵的记忆当然是1925年夏天跟韦素园兄弟和曹靖华共同成立了未名社,奉鲁迅为精神领袖,以译介外国文学为宗旨。“未名”,就是暂时还没有想出名目的意思。当时台先生在北京大学研究所国学门工作;李先生在清末创办的崇实中学就读,准备毕业后进燕京大学深造。介绍他们结识鲁迅的张目寒是鲁迅在北京世界语专门学校任教时的学生。未名社成立后出版了鲁迅的译作,出版了台先生的小说《地之子》《建塔者》,也出版了李先生的翻译作品。李先生在该社出版的《往星中》,是俄国作家安德烈夫的剧本。鲁迅认为剧中的天文学家向往于星空的神秘世界,“声音虽然远大,却有些空虚的”。天文学家的儿子却为了穷人去革命,因此入狱,发狂后成为白痴。儿子的未婚妻不愿离开人世,情愿活在人间,陪伴变成“活死尸”的情人度过一生。这个剧本是台先生动员李先生翻译的,并提供了该书的英文译本,韦素园又提供了俄文原著,经鲁迅校阅,成为了李先生的成名译作。不过,李先生跟韦素园合译的《文学与革命》却让台先生受到了株连,不但该书被禁,李先生和台先生都被北洋政府羁押了五十天。

台先生于1927年8月初入杏坛,先后在中法大学、辅仁大学、北平大学、女子文理学院、厦门大学、山东大学等校执教。李先生先后在孔德学校、辅仁大学、天津河北女子师范、重庆北碚复旦大学等校任教。抗日战争爆发后,台先生于1938年秋入川,路过天津时,李先生亲自送他上船。1943年1月,李先生逃出了华北沦陷区。同年3月,李先生到四川白沙女子师范学院任教,跟台先生成了同事和邻居。1946年5月,女子师范学院要从白沙迁回重庆,台先生辞职。正巧魏建功先生推荐台先生到台湾大学任教,台先生便于同年10月抵达台北,从此一呆就是44年。此时李先生也到了台湾,在台湾编译馆任职,宗旨是清除日本殖民化流毒,进行文化重建工作。他们在台湾共同经历了“二·二八”事件之后的白色恐怖。台先生因家室之累只能噤若寒蝉,其间在台湾大学任教28年,至1973年退休。李先生则被台湾当局秘密通缉,由当时台湾的一位地下党员黄猷护送,转经香港,于1949年秋重回天津,一直在南开大学英语系任教,直至1981年退休。

分隔两岸 书信传情

李先生是一个极重感情的人,虽有迭起的波涛阻隔,仍然斩不断对海峡彼岸老友的绵绵思念,静夜怀想,常常老泪横流。为顾及台先生的安全,他在回忆文章中常以“青君”作为代称。“青”,显然取自“静”字的左一半。1977年,有人散布台先生是“叛徒”和“托派”的流言,李先生于同年11月11日给我写了一封长信,详细介绍了台先生1928年、1932年和1934年的三次被捕经过,证明他是一位左翼文化战士,批驳了那些污蔑不实之词。李先生信中叮嘱:“希望你把这封信好好保存着,说不定什么时候还有参考价值。”至于台先生初见陈独秀是在1938年秋,两人同住在四川江津县,受到原国家女排教练邓若曾之父邓季宣的关照。此时的陈独秀仍然坚持一些错误的政治观点,但早已脱离托派组织,潜心从事学术研究。他跟台静农通信的全部内容,都是探讨音韵学与文字学。陈独秀在致台静农的一封信中表示,这是在做五四新文化运动的“未竟之功”(台静农:《酒旗风暖少年狂——忆陈独秀先生》,台北《联合报》1990年11月11日)。

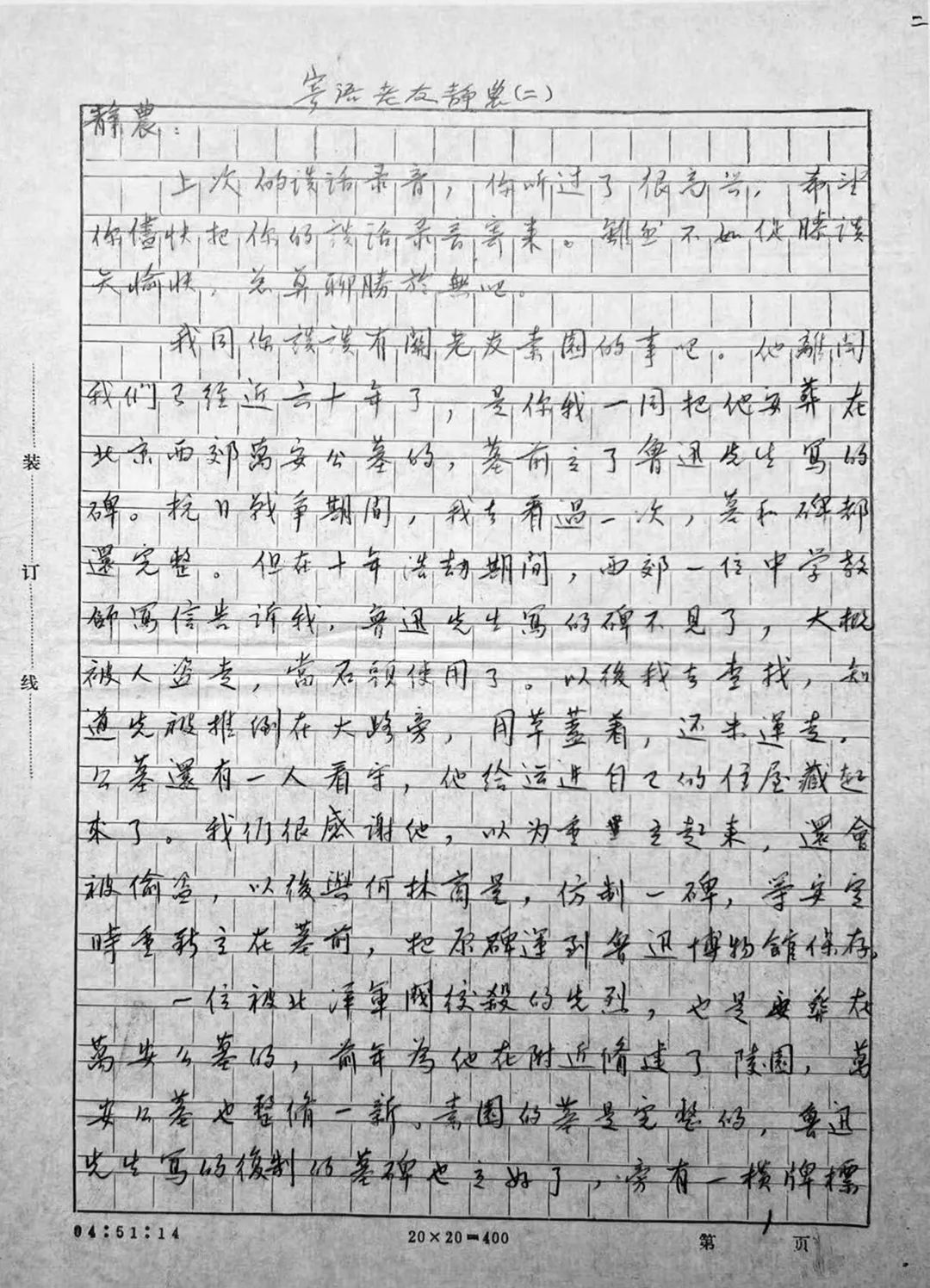

李霁野写给台静农的信

李先生在怀念台先生的一首七绝中写道:“南北少年两地分,时伤白发意难禁。何当度峡访君去,共庆晴空一片清。”由于政治原因和年龄健康问题,李先生这一愿望并未实现。但通过海外亲友,他们从20世纪70年代就开始互通音讯,包括寄信和寄录音带。台先生告诉李先生,他于1973年从台湾大学退休,为另谋生计,曾在两个私立学校的研究所兼课,也曾举办个人书法展。他写字、作画,是为自娱,排遣内心抑塞,也能贴补一些生活费用。1986年曾赴美国探亲旅游,很不习惯,又摔了一跤,导致颅内淤血。李先生劝台先生留下一部自传,台先生说他一生孤直自爱,犹遭小人环伺,不愿回首往事,但他觉得李先生写的《回忆未名社》“诚恳详实”,是部好书。1989年底,台先生在温州街十八巷六号的宿舍需要拆迁,台先生觉得搬离居住了43年的老窝,有被扫地出门之感,十分丧气。1990年初又检查出食道癌,痛苦不堪。张目寒、常惠等少年知交先后去世,也令他悲痛不已。

1989年,作者与台静农(右)教授摄于龙坡丈室

李先生在致台先生信中,主要是介绍他的家庭生活,特别是含饴弄孙的乐趣。因为身边的长子长媳上班,他家开始没装电话,害怕干扰。听说国外已有视频电话,特别神往。李先生听过萧伯纳的录音讲话,又听说俄罗斯发现了托尔斯泰的录音,便尝试用寄录音带的方式跟台先生交流。台先生擅字画,李先生的休息方式则是用录音机听外国诗歌朗诵和古典音乐。李先生曾想安排在香港跟台先生相聚,未果。

作者与恩师李霁野(左)

李先生致台先生的信,有一封感人至深。这封信写于1990年7月9日,即台先生逝世前夕。李先生提到他们共同的朋友韦素园。鲁迅在《忆韦素园君》一文中写道:“是的,但韦素园却并非天才,也非豪杰,当然更不是高楼的尖顶,或名园的美花,然而他是楼下的一块石材,园中的一撮泥土,在中国第一要他多。”1932年,韦素园三十岁,因肺病逝世于北京同仁医院,宏才远志,厄于短年。当时李先生跟台先生共同把韦素园安葬在北京西郊的万安公墓。替韦素园买墓穴时,他们多买了一穴,相约谁先走,谁就去墓地陪伴韦素园。李先生建议他跟台先生百年之后,都把骨灰盒安葬在韦素园墓旁,将“死别”变为“死会”,可以为他们这几位莫逆之交增添一点欣慰。李先生说,他写这封信时,“心里十分平静。因为死亡虽然不是我们很欢迎的客人,也不是什么可怕的魔影了”。

然而,世事难料。1990年11月9日,台先生病逝,跟夫人于韵闲合葬于台北县金宝山墓园。1997年5月4日,李先生病逝于天津。他们虽然未能白头聚首,但李先生做了一梦,重返安徽探访台先生的故居,并重现了在四川白沙跟台先生欢聚的情景,印证了台先生题赠的古诗:“梦到梅花即见君。”李先生跟夫人刘文贞的骨灰后来安葬在故乡安徽霍邱县的叶集区,跟台先生的故居相依相伴。

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。