为青年盛成画肖像的女人

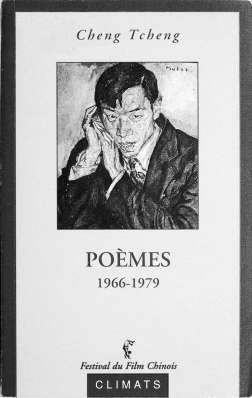

《诗集:1966—1979》封面盛成(1995年)

《我的母亲》中文版封面盛成(1935年)

一 第四本法语诗集

1995年7月,97岁的盛成由夫人李静宜、小女儿盛鸾陪同飞往巴黎,出席纪念保尔·瓦雷里逝世五十周年活动暨法语诗集 《POÈMES 1966-1979》(直译:《诗集1966—1979》,盛成自译为《老觚新酿集》)一书的三地首发式。该诗集的封面,素朴,醒目,封面中央,是一张盛成青年时代的肖像油画。

同年8月24日,我在上海收到了已回到北京的盛成先生信:

“……今年7月中下旬,又应邀去法国作一次短暂的访问(7.16—7.28),缘由乃是赛特市政府出资出版了我的诗集。访问期间,我出席了三个城市的诗集首发式:蒙彼利埃(7.18)、赛特(7.21)和阿维农(7.22),并在会上讲话,会见了许多来自巴黎、蒙彼利埃的老朋友,十分愉快。这次旅行中有我老伴及小女盛鸾妥善照顾,因此一切都很顺利。

这本诗集的中文译名为《老觚新酿集》。为出版此书,法国朋友(主要是赛特市政府、一些老朋友也赞助了一部分)共出资8000法郎以上(共印1500本)。他们邀我去访问,负责旅费及全部生活费用,可谓盛情难却。由于有去年的旅行经验,保证劳逸结合,贯穿始终,回到北京以来,体力、精神仍然很好……”

此信由盛成先生单独署名(在以往给我的信中,更多的是由李静宜先生执笔,但与盛先生共同署名),从笔迹看,显然由他人书写。早在那年的春天,我就曾收到李先生的北京来信,告知将有此行。在信中她告诉我,他们的小儿子盛虎曾劝说:“老爸不可以再玩命了”,但李静宜却表示:“我无法不支持他。”李先生给盛成提出的唯一条件是——最终能否成行必须听从医生的决定。

法国方面为他出版诗集和纪念瓦雷里对盛成而言无疑是两件大事,而法方与盛成共同选择蒙彼利埃、赛特与阿维农这三个城市作为诗集的首发地,当然也是经过仔细考量的。

盛成一九二零年代从蒙彼利埃大学毕业后,曾在赛特继续求学。当时,他曾以汉语古体写过数首诗抒发浓郁的思乡、思国之情。篇幅短小,且世所鲜见,谨录数则以飨读者:

其一《圣清山野地午餐》

红花野草美成群,六合春华万里云。

静看双双来去蝶,湖山今古卧香氛。

其二《赛头圣清山顶东望》

池塘大海老松巅,一带沙滩接水天。

万里征人山顶望,故乡飘渺白云边。

其三《由赛头回蒙城》

舟车相望海门回,望过天窗水不开。

客泪模糊春欲尽,阳湖山下一沙鸥。

盛成与赛特缘分深切如此,另有一个重要原因是对盛成生命历程影响极大的法国大诗人保罗·瓦雷里就出生在赛特。盛成与瓦雷里初识于1927年冬,正是瓦雷里在赛特葬母后,从赛特至蒙城,在蒙彼利埃火车站孤独候车拟返巴黎之时。盛成诗题中的“圣清山”,现在通译为“圣克莱尔山”,山顶有教堂、有墓地,可以远眺地中海,风景绝美。关于此山、此城,盛成曾写到赛特,“此海口城市,山形如长蛇,山头海上坟园,山颈公学,山腹公园,山脚运河堤岸,油橄榄,绿槲斗,葡萄,石灰冈,苍天,红日,野羊,金牛,帆船,舟子,渔夫,大理石,酒桶,鱼,海味,盐泽,海湾,竞渡,酒渣……”,此“山头海上坟园”者,即瓦雷里最著名的诗作《海滨墓园》(盛成译本为《海上坟园》)的原始出处,是处有瓦氏祖茔。瓦氏母亲殁后葬于此,1945年瓦雷里去世后,亦葬于此。在他去世十年后,盛成在台湾将《海滨墓园》翻译成了中文。瓦雷里早年毕业于蒙彼利埃大学,与盛成为校友。

盛成的第一本法文诗集《LA MUSE ENDOLORIE》,作者自译中文名为《秋心美人》。1928年盛成在巴黎出版法文《我的母亲》,次年,他游历中东,在埃及首都开罗出版了该诗集。是书精装,印数仅100册。

盛成的第二本诗集为《SOUFFLE DES ANNÉES FOLLES》,作者自译《狂年吼》,1977年9月在巴黎出版,集中作品是作者第二度旅居法国期间所写。这本诗集印数2000册,当时售价为每本50法郎。诗集出版后,曾在巴黎蒙巴纳斯的一个咖啡馆举行首发式,售书的全部所得,朋友们悉数都给了盛成,说这是给他的回国路费。盛成曾对我回忆,之所以将诗集首发式选择在蒙巴纳斯,是因为此处是当年巴黎最重要的文艺中心,也是当年文学“达达”们聚会的地方。它和另一个艺术“达达”们聚会的蒙马特齐名。盛成将诗集命名为《狂年吼》,是因为一九二零年代文艺的“达达”运动风靡了整个巴黎,这十年,也被称作“狂年”。

1995年版的法文诗集《老觚新酿集》中,收入了《狂年吼》诗作,但更名为《阿维农组诗》。可以推想《狂年吼》或《阿维农组诗》的写作地点,与阿维农有关,此或是新版《老觚新酿集》首发时,将阿维农列为其一的缘由所在。

第三本法文诗集,是盛成到北京语言学院任教后,由该校于1979年10月 印 行 的《DU PINEAU NOUVEAU DANS LA CANETTE D’ ANTAN》,依盛成惯例,这本诗集另有作者的中文自译名《老觚新酿集》。此书不知印数,世人亦多不知晓此书的存在,如今,在公共图书馆与坊间皆难觅其踪。然而,该书是确实存在的。证据是,北京语言学院所编并公开出版的《中国文学家辞典》一书“盛成”条中,存见该书目。此外,在1985年3月法国授予盛成“法国荣誉军团骑士勋章”时,驻华大使马乐对盛成颁奖词中,有“……从1929年的《秋心美人》到1979年的《老觚新酿集》”之句。故此,此印本当是作者的第三本法文诗集。

所以,1995年在巴黎出版的新版《老觚新酿集》,从版本意义上而言,应该是作者的第四本法文诗集。因为盛成将这本诗集的中文译名亦自译为《老觚新酿集》,故极易让人放过另一本更早印行的同名诗集。

新版《老觚新酿集》1995年由蒙彼利埃市中国电影节出版。书中有一首诗《致梅拉·穆特的挽歌》。穆特是一位女画家,而新版《老觚新酿集》封面的青年盛成油画肖像,正是她的作品。书中,盛成亲自为这首诗加上注释:

梅拉·穆特是雷蒙·勒菲弗的妻子。我在1928年6月初认识她于巴黎。6月19日,《我的母亲》出版前六天,我到她的画室让她画像。这张肖像画由阿维农市马斯坎医生收藏。

除了这张油画之外,穆特很可能为盛成画了另一张速写。这张速写,被用在1935年出版的中文版《我的母亲》封面。在封面上,有不很清晰的画家签名和非常清晰的“1928”字样。从已知资料看,更早几年,这张速写曾被用在埃及开罗出版的诗集《秋心美人》的扉页。如此,则基本可以证明这张速写是被盛成随身携带的。

青年时代的梅拉·穆特

梅拉·穆特自画像

梅拉·穆特《梁宗岱肖像》(1920年代)

梅拉·穆特《盛成像》(1928年)

二 在空白之处空白的女画家

时空违隔,曾为青年盛成、梁宗岱画像的画家梅拉·穆特与中国现代文化史就此交集,但又几不为人所知、更谈不上被人关注了。她是一位在中法文化交流史的空白之处被空白了的人物。

梅拉·穆特(1876—1967)是犹太裔的波兰女画家,1876年4月26日出生在波兰华沙。她的父亲法比安·克林斯兰是一位富有的商人,也是波兰文化的热心赞助者。梅拉的原名玛丽亚·梅拉尼娅·克林斯兰,在少女时代曾学习钢琴与绘画。她的弟弟齐格蒙特·克林斯兰是一名艺术评论家,后来成为外交官,曾在波兰驻巴黎大使馆担任法律顾问。1899年,她嫁给米哈尔·穆特米尔奇,第二年,他们唯一的孩子安杰伊出生。

穆特米尔奇是一位作家与艺术评论家,也是波兰裔犹太人,他曾是波兰社会党成员,后加入法国共产党。他曾给波兰与法国的杂志撰写文学评论,后来成为在巴黎出版的《波兰文学》的编辑。婚后,梅拉·穆特继续学习绘画,约在1901年,穆特夫妇移居巴黎。翌年,她举办了第一次绘画个展,作品随后也次第出现在巴黎的各种艺术沙龙上。从一篇对画家的研究文章中获知,1911年,穆特夫妇就搬到了蒙巴纳斯大街160号的一套公寓里,同时,画家还租下了同一条街的49号作为自己的工作室。此后,梅拉·穆特以不间断的创作,逐渐赢得了属于自己的艺术声望。

梅拉·穆特在1917年起成为左派作家和活动家雷蒙·勒菲弗(1891-1920)的伴侣,为了能与勒菲弗结婚,她甚至还改变了自己的宗教信仰。勒菲弗作为代表,出席了1920年2月在斯特拉斯堡举行的社会党全国代表大会。据《法国共产党的诞生》一书介绍,斯特拉斯堡大会会期为2月25日至29日,由加香为主席。据盛成自述,1920年甫到汪多姆中学学习法文和数学的他,由一位当地印刷工人介绍加入了法国社会党(同时他还加入了铁路工会),并被推选出席了斯特拉斯堡大会。作为法国社会党的新成员,盛成出席大会的身份(即正式代表,或列席代表),尚待考证。在该次会议上,与会代表讨论了该党是继续支持第二国际,还是加入列宁所领导的第三国际。勒菲弗与以加香为首的社会党多数派立场是一致的。

勒菲弗是法国社会党的重要人物。1920年年中,勒菲弗在访问苏联归国的途中,在波罗的海上遇难丧生。在同年底法国都尔召开的社会党第十八次全国代表大会上,已故的勒菲弗等三人依旧被列为大会名誉主席团成员。让·弗莱威尔在《法国共产党的诞生》一书中写道:“这三个人一个是著名的作家,一个是挖土工人,一个是机械工人,在他们从俄国回来,穿过封锁线的时候,葬送在北极海的浪潮里了。罗曼·罗兰写过:‘勒菲弗在他已经完成了的长途的巡礼的光辉中,在一个从圣地归来的青年骑士的虔诚信心中消逝了。愿他的形象能成为将来参加新十字军的旧世界青年们的象征!’”正是在此次大会上,社会党多数派从社会党中裂变,成立了法国共产党,盛成成为该党的创始党员。

与大多数当时留法勤工俭学生不同的是,盛成在赴法之前,已经在上海震旦学院接受过较为严格的法语教育。他与勒菲弗是否在斯特拉斯堡大会上相识、相熟,尚不得而知,但作为勒菲弗的爱人,梅拉·穆特在1928年6月初与盛成在巴黎相识,并决定为他画像时,除了盛成是被当时法国文豪瓦雷里所赏识的诗人和作家外,盛成与法国社会党、共产党以及勒菲弗的一脉渊源,肯定也是重要原因之一。

梅拉·穆特虽然于1967年去世,但至今仍有艺术史研究者在关注她,评价她画笔下的大地、海洋与城市,并强调她的画作中最令人心动的,就是一批普通人的肖像。

对中国而言,她当年笔下的两个普通的中国青年——盛成与梁宗岱,在后来的岁月中已成为文化意义上不再普通的人物。幸运的是,从画家的笔下,可以让后来的人们犹见风华正茂时代的盛成与梁宗岱,同样,也因为盛与梁两位先生,让人不至于忘记曾为时代倾心写真的梅拉·穆特。

盛成在上世纪30年代曾写到,当年巴黎的文艺中心,在蒙巴纳斯。那里有着诸多的文艺咖啡馆。他写道:“巴纳斯,为希腊山名,为古诗人集会之地,后世用为诗与诗人之象征。蒙巴纳斯,即诗丘之意。……因此,文艺家为了消遣散心,每晚必贲临蒙巴纳斯!”她在蒙巴纳斯有着自己的工作室,如无意外,她为盛成,以及梁宗岱所作的画像都诞生于此。

在梅拉·穆特的晚年,她的生活濒于穷困。一个证明是,她晚期的一些油画,因为缺少画材而直接画在了自己已有作品的背面。据研究者发现,这种状况很可能持续了较长时期,如她有一张《悲伤的国度》画,她将之一切为二,在原画的背面分别画了《阿维农的风景》和《怀孕的女人》。直到1990年,才有专家将两张画重新拼接在一起,并进行了修复。

画家在“二战”期间曾在阿维农居住数年,此后重回巴黎。在盛成重返法国的1966与1967年两年中,现在不得而知,主要生活在阿维农的盛成是否与梅拉·穆特有过直接的接触。但从画家去世到盛成写诗悼念,其时间间隔之短,可以想见盛成是一直在关注画家的。当然,从盛成满腔真诚的法文诗中,也可以照见盛成对画家的情谊与评价。

晚年梅拉·穆特在画室(1966年)

梅拉·穆特《阿维农的风景》(1940年)

三 最后的挽诗

据梁宗岱研究者刘志侠、卢岚考证,梅拉·穆特在上世纪20年代为另一位留法中国青年梁宗岱也画了肖像。刘、卢还从1932年11月出版的杂志上,找到了穆特所画梁宗岱肖像的黑白图片,图片指明原作来源为当年法属阿尔及利亚的阿尔及尔美术馆。与盛成肖像一样,穆特为梁宗岱也画了一张速写和一张油画。油画由画家自存,速写则由画家赠予所画肖像本人。目前,虽然尚不得而知梅拉·穆特为盛成所画速写的下落,但其为梁宗岱所画速写,据梁夫人甘少苏明确表示,已毁于以“文化革命”为名的那次大“运动”之中。

梅拉·穆特在当年巴黎的文化圈,并非籍籍无名。1934年9月,被胡适不再续聘北京大学教职的梁宗岱,与新爱人沉樱东去日本,在一个“三面环绕满植树木的山岭,远眺一线大海”的“日本小村子”(梁宗岱语)里给瓦雷里写信,除了告知自己不久前解决的离婚纠纷、近期工作计划外,最后,他写道:“大师有时见到雷惠兰夫人、艾蒂安、梅拉·穆特、拉劳、巴鲁兹兄弟、普雷沃和其他朋友吗?有机会时请代向他们致意和问候。”由此可见,瓦雷里也应该是认识梅拉·穆特的。如作进一步大胆猜想,不排除瓦氏很可能是画家为盛成、梁宗岱画像的推荐者。

如盛成悼诗注释中认识梅拉·穆特的时间表述,青年盛成的肖像画是画家于1928年6月所画。本年,盛成29岁,是他赴法留学的第九个年头,而梅拉·穆特则时年52岁。

1965年夏天,盛成因一个偶然的机缘得以离开台湾,辗转美国后,于次年早春时节再次来到巴黎。因瓦雷里遗孀与之见面时直言说:“你的法语不行了,落伍了”之后,他只身来到了法国南部小城阿维农,开始了第二次的法语学习。盛成在阿维农形同闭关地生活了两年,他曾自述,那一段时间里,他每天都自觉地进行大量的语言训练。直到重返巴黎后,他的法文重新获得了文化界人士的肯定。

梅拉·穆特1967年5月14日在法国巴黎去世,享年91岁。盛成的悼诗作完成于次月10日。盛成时年68岁,在阿维农生活。

梅拉·穆特为青年盛成所画的肖像,从1967年盛成悼诗注释中可以得知:“这张肖像画由阿维农市马斯坎医生收藏。”可见此画在画家去世前已易手,但至少下落是清晰的。之后,此画不知何故流入拍场,目前可以查到的记录是,2008年出现在巴黎佳士得拍卖上,成交价是21250欧元。买家、卖家不详。又数年,2015年此画再次出现,在波兰的一场拍卖中,此画最终以45000欧元成交,买家、卖家同样不察。但似乎可以大概率确定,此画回到了画家的祖国……

另有一个史实,是必须要说明的,就是不管是盛成,抑或是梁宗岱,都不是梅拉·穆特所画的第一位中国人。据考,她在更早时期,约在1919年左右,就曾为一个叫“Hoo-Wei-Teh”的画过人像。经考,此人应该是当时民国北洋政府驻法国公使胡惟德(1863—1933)。资料显示,当时驻法公使馆(或是胡氏个人)还曾购买过梅拉·穆特的其他几张画作。胡惟德其人,已被湮没很久,但他却是清末民初中国重要的外交与政治人物,他不仅担任过驻法国公使,还曾短暂担任过北洋政府的外交总长乃至国务总理。鉴于他1920年9月从法国公使任上转任驻日本公使,故将胡惟德与梅拉·穆特的交集时间定在1919年或稍前应是可靠的。此亦可见画家在当时应该已在巴黎艺术界有了令人信服的社会声望。只是她为胡惟德所画的人像以及所购的几张画像,至少在目前下落不明。或被藏家收藏,或被法国美术机构束之高阁,总之还是祈愿这张见证中西方文化交流的艺术作品尚存人间。

与胡惟德有关,还有一个来自巴黎艺术界与之交集的信息,值得赘记一笔。即不知是因为何种机缘,胡惟德曾由巴黎当时著名的雕塑家布德尔(1861—1929)塑像,而这件以中国人为写实对象的半身雕塑目前仍陈列在巴黎的布德尔美术馆中。据悉,雕像右边衣衫上有“布德尔1919”落款,左边衣袖上,则留下了中文签字——“蒲台儿作于己未夏日”。“蒲台儿”者,即是今通译为布德尔在当时的音译,“己未夏日”者,即1919年夏。比之作者仅署年号的签名,此在创作完成的时间上表述得更为精确。倘无意外,相信这应该是胡惟德的亲笔。布德尔所创作的胡惟德半身塑像,虽然与梅拉·穆特所画肖像画并无直接关系,但透过时间的迷雾放眼看去,他们之间仍有着草蛇灰线般的联系。无论是梅拉·穆特或布德尔们之于中国,抑或是盛成或梁宗岱们之于法国,我们看到了中国与法国、与欧洲,在一百年前就曾透过文学与艺术的握手。

《致梅拉·穆特的挽歌》

盛成

倘若艺术家的生命不在一个真正的陋室

消耗殆尽,

艺术便不可能成为人类的瑰宝。

大鼠和小鼠,在蒙娜丽莎作者的床上,

肆意搭建着被诅咒的天堂。

幸运的是,她去往了一个新的梦里。

对于人类自身,痛苦总会自然滋生。

对于世界,舒适却永远飘忽不定。

安逸会在现实纷繁之中杀死我们。

她去了。谁来画她的轮廓和线条呢?

一个神圣的办法,想象着那些美妙的迹象,

她已经把未来画在了美丽的色彩中。

她的画笔已经刺到了我的荣耀之血。

是的,在不幸之中,我说出了我的故事

我无法用眼泪或花朵掩盖它。

阿维农,1967年6月10日

(骄阳译)

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。