鲁迅周作人合译《神盖记》手稿研究

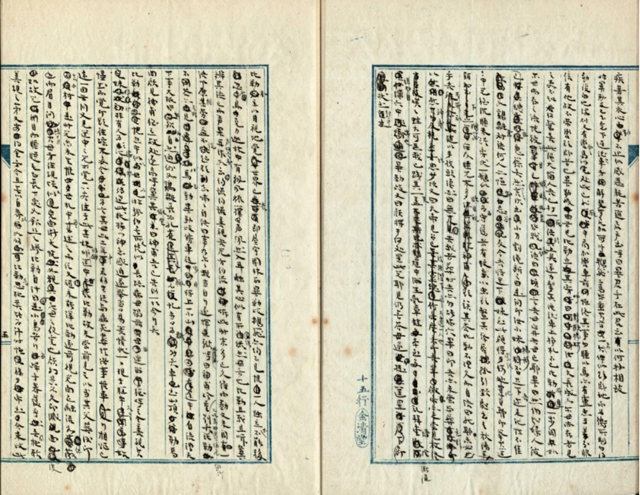

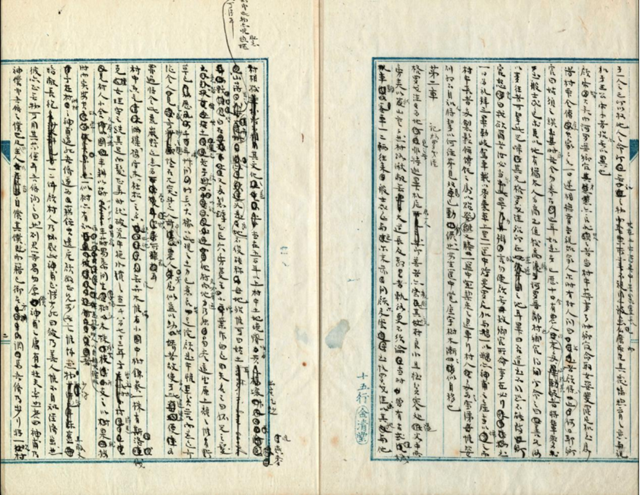

鲁迅与周作人,这对中国文学现代史上的双子星座,后来反目,但早年却是“兄弟怡怡”,有很多共同从事文学活动的记录,目前仍留存的相关见证物并不少,但是兄弟二人合作手稿并不多见。上海鲁迅纪念馆藏有一份周作人捐赠的翻译手稿,却是一件目前罕见存世的两人早年深度合作的见证物。距今已经104年。这是经过简单手工装订的一小册,连封面共18页。手稿用“金清堂”15行蓝格直行的日本皮纸稿纸,毛笔竖写,计约12000余字。封面上有周作人笔迹:“神盖记 稿 一九一○年所译 鲁迅改本 原拟用于域外小说集第三册者”。内页是由周作人起草,鲁迅修改的文本。字迹是蝇头小楷,缮写得密密麻麻,鲁迅的修改字迹更为细小。有几页已经改得面目全非了:有划掉的,有打圈表示删除的,有旁添的,也有眉添的,有的整句删改,甚至整段旁添。还有前后句调换等等情况。由于稿纸行距本来比较窄,改添的内容比较多,因此字体更加细小,有的还因字体潦草,字迹模糊,读来十分吃力。还有以浓墨涂抹的,要想辨识被涂去的内容就更加费劲了。

对此份手稿,我曾于多年前进行过整理和初步考察[1]。由于当年的技术设备条件限制,无法对手稿尤其是墨笔涂抹部分进行辨识,相关资料也比较少,因而也就难以对其进行更深入的研究。现结合国家社科基金重大项目“《鲁迅手稿全集》文献整理与研究”课题,重新进行了识读和标点,借助现代照相技术的发展,辨识了过去无法辨识的字迹,纠正了过去辨识的错误和标点的不当之处。在重新点校中,对手稿的内容和翻译处理的理解有所加深,对手稿所呈现的面貌与内涵,特加重新梳理和解说于此,以就教于学界。

一、 关于此稿的历史记载

在现存的鲁迅著译中,并没有提到过此书或者此稿。但是在周作人的《知堂回想录》中却有这样一段记载:

“我从日本语译小说第一次在民国七年……这以前的翻译还是都从英文翻译的。当(时)我所最为注重的是波兰,其次是匈牙利,因为他们都是亡国之民,尤其是值得同情。在《域外小说集》第一二集里,我便把显克微支译出了三篇……但第二集的末尾以后拟译作品的预告上面,记得里边有匈牙利的密克札忒的《神盖记》,即是《圣彼得的伞》;那篇分量还要多,自然更非连续登载不可了。《神盖记》的第一分的文言译稿,近时找了出来,已经经过鲁迅的修改,只是还未誊录,本来大约拟用在第三集的吧。这本小说的英译,后来借给康嗣群,由他译出,于一九五三年由平明出版社印行,那也是很有意思的作品,不过是彻头彻尾的明朗的喜剧,与匈牙利的革命问题没有什么关系了[2]。

《知堂回想录》是1962年写成的。上面这段文字对该手稿的来由,已经说得很清楚了。这也跟他在该稿封面上题写的说明相一致。但是他写明“一九一○年所译”却是一个问题。这个说明显然是1962年前后把译稿重新找出来后加上去的。按说,周作人自己的记载应该是最权威的,而且他当时正在写作回忆录,对往事梳理得比较清楚。但是,这里却似乎是个例外:这份译稿的时间应该在1909年。理由有三:首先因为他们两人翻译《域外小说集》整个工作在1909年已经结束了,鲁迅已于该年夏秋之间回国,不可能再与他一起进行此项翻译计划了,事实上鲁迅回国也与该计划失败有关;第二,还有一个证据可说更加有力:该稿共四章,在该稿的第三章末尾,写有一行小字:“己酉二月十四日改正”,明显是周作人的手迹。“己酉二月十四日”就是公历1909年3月5日。即使假定第一至三章译于1909年,而第四章译于1910年,但又有两个问题:第一,1910年鲁迅在国内,虽然在年中去过一次日本,但是来去匆匆,根本不可能来修改此稿;第二,整个译稿(包括第四章)前后墨色一致,风格相同,显然是一气呵成贯通下来的,很难设想鲁迅在回国后完全不同的情景下修改此稿。尤其是,鲁迅一回国,就忙于教学,有空时就投入整理研究中国古代小说了。而《域外小说集》计划既然流产,鲁迅根本不可能再来继续,否则就不会回国了。因此,结论只能是:此稿系鲁迅周作人1909年初在日本时所翻译和校改。因而周作人在封面上所题写的翻译日期当为误记。

周作人明确提到,这份手稿是他写《知堂回想录》时找出来的。但是却没有提到后来怎么处理该稿。而据目前收藏该稿的上海鲁迅纪念馆文物档案记载,是周作人于1963年捐赠的。当时周作人身在北京,他在1949年后也从未到过上海,不知道怎么会捐赠到上海鲁迅馆的。据一位知情人说,当时周作人原本想捐赠给绍兴馆的,但是经手的人却不知道为什么把它交给上海鲁迅纪念馆了[3]。

二、 关于翻译此书的背景

《神盖记》,原名《Szent Petor essenyoje》,通译《圣彼得的伞》,作者是匈牙利作家米克沙特·卡尔曼(Mikezatis Kalman,1847-1910)。米克沙特是当时匈牙利最受欢迎的小说家之一。从19世纪80年代开始发表了《图特乡亲》等多部短篇小说集,90年代又发表了一系列中长篇小说。除了1895年发表的长篇小说《圣彼得的伞》,还有《匈牙利的两次选举》(1893-1898)、《围攻别斯捷尔采城》(1895)、《新兹里尼阿斯》(1898)和《奇婚记》(1900)等。其中后者最有名。20世纪初他又写了不少小说。《圣彼得的伞》是作者创作旺盛期的代表作之一。他的这部长篇小说在匈牙利可说是家喻户晓。这是一部充满浪漫色彩和传奇色彩、具有浓郁的匈牙利民族风情和社会特色的乡土小说。小说写一个富翁把大笔遗产兑为支票,藏在一把红色旧伞的木柄里,传给自己的儿子卓利。但是不幸红伞阴差阳错落入他人之手。恰恰这把伞被传说得与圣经故事中的十二使徒之一圣彼得所用的那把神奇的红伞很相似。于是卓利的伯父姑妈争相争夺这把伞,闹出一幕幕悲喜剧,故事就围绕这把伞与男主人公卓利和女主人公维仑卡的命运展开。作品通过讲述卓利和偶然得到那把红伞的孤女维仑卡(鲁迅周作人译为斐罗尼卡)真心相爱,最终虽然发现了大笔遗产而最终忠于爱情、鄙弃遗产的故事,歌颂了美好纯真的爱情,同时对那些贪婪、狠毒而又愚蠢的族人不择手段争权夺利的无耻行径,给予了辛辣的讽刺和抨击。小说风格轻灵幽默,乡村气息浓郁,民族风情突显,在白描式的叙述中不露声色地寓意了幽默和讽刺。

这部长篇小说汉字字数约17万字,有人甚至于将它列为中篇小说[4]。对于第一、二集全部仅收短篇小说、每册仅十余万字的《域外小说集》来说,显然不太相宜。周作人说,这是准备连续刊登的。但是这么长,再怎么连续刊登也是不可能全部刊用的!那么,鲁迅周作人为什么选这部长篇小说来翻译呢?而且,按照鲁迅的说法,他们当时翻译的价值取向,是“立意在反抗,指归在动作”,所以倾向于从北欧东欧的弱小民族文学中汲取反抗的精神力量。从鲁迅的《人之历史》、《文化偏至论》、《摩罗诗力说》、《科学史教篇》等文章看,确是充满了急切寻求救国救民的真理、探求民族自强自立,推翻黑暗统治的激情。而这部小说,却几乎是一部轻喜剧,与反抗、革命的主题相去甚远。拿周作人的话说,是“彻头彻尾的明朗的喜剧,与匈牙利的革命问题没有什么关系了”[5]。

但是,从《域外小说集》第一、二集的作品来看,也不尽是反映革命与抗争。小说终归是小说,它毕竟不是教科书,也不是政治理论,它的作用更多在教化。它要用更加文艺的方式来传播观念。对此,鲁迅始终有着清醒的认识。他们更注重的是反映这些民族的民族文化及其性格、民族的思维方式、表达方式。波兰和匈牙利都是“亡国之民”[6]。所以,鲁迅周作人都关心这两个国家,周作人说喜欢波兰的显克微支、匈牙利的米克沙特,其实也正是鲁迅所喜欢的。鲁迅虽然没有提到过米克沙特,但不仅翻译过、评论过显克微之,更喜欢裴多菲。既然注重的是他们的精神内涵,那么翻译他们的什么小说,就并不是太要紧了。至于究竟刊发多少,恐怕是并不打算全部翻译、全文刊发的。

小说共分五部,鲁迅周作人仅翻译了其第一部《传奇》,也就是译稿上标出的“第一分 故事”。手稿第三章于1909年3月5日完成初稿后,又翻译了第四章,文末署“第一分终”,表明第一部结束了。手稿经鲁迅修改后就再没有誊清,也就是说,不久翻译工作就停下来了。不过事实上后来周作人还是进行了不少翻译活动,但是已经不是《域外小说集》项目,而是自己单独向书店或报刊投稿换稿费了。

三、 手稿的辨识过程与存在的问题

这份手稿在鲁迅周作人生前没有发表过。手稿保存得很好,总体上是清晰的。但在我对手稿整理时,却发现很难下手。这原因主要有如下两点:第一,有很多地方被涂掉或者圈掉了。如果仅按改定后的文字抄录,那就看不到原译的面貌,也看不出修改的过程了,这样对于手稿研究和翻译研究来说就是很大的缺陷,对于令人感兴趣两人的合作翻译方式的研究更是个重大缺陷。为了如实反映两人合作翻译的珍贵记录,我决定采用全文照录、废弃的和删除的予以恢复的方法来整理,以求呈现最真实的面貌和他们翻译的完整过程。这实际上是走了一条最困难、但是也最有价值的途径。因为涂改的部分很难辨识:一则由于修改的墨色基本上都比初稿深,使得被涂掉的部分辨识十分困难;二则当时鲁迅手迹和周作人手迹很相似,使得辨别、区分两人的手迹更加困难。我的辨识整理通过这样几条途径展开:

(一)、通过背光照射来透视被涂抹的文字;通常是高举在亮光下或者放在灯前,让亮光或灯光透过稿纸把被涂抹部分映透出来。这种方法虽较原始,但是还是比较有效的方法,同时辅以现代照相技术,用精密扫描的方法,扫描后放大来研究其细部;

(二)、通过小说内容与文字逻辑来辨识。例如一句话被删除部分文字后换上了别的文字,这就要看原文是否通畅,如果原文通畅,那么修改的和旁加的就都可能是鲁迅的字(也不排除周作人的,但是鲁迅的机会更多一些),如果这句话本来不通,或者写到一半就涂抹掉了,就说明是周作人自己在翻译过程中写到半句甚至写了半个字忽然觉得不妥帖而删改的。

(三)、仔细推敲辨识鲁迅的书法特点与周作人的区别。从早年两人的书法特点来看,确实有很多相似之处,风格非常接近。都有隶书的沉着稳健,都有厚重的捺笔,但是后来周作人始终沿着这个方向发展,以至于出现一页上数不清的重捺。到晚年虽然更加平衡老练,但是风格没变。而鲁迅书法却发生了很大变化,过去的那种重捺彻底消失了,字体变得更加圆润,结构也更规整平衡,从当时的书法特点看,这种分别已经显现,鲁迅的字更倾向于圆润流畅,而周作人更倾向于重捺。由此可以比较容易地分辨鲁迅或周作人的字体。我在整理中采用不同字体和标点符号区分周作人的初稿、周作人自己的删改、鲁迅删和改的字迹。

通过对手稿的辨识,把手稿整理成文本,是一个艰难的过程。然而也是整理工作的核心内容。在整理中碰到的难题主要有三个:

1、 最大的问题仍是辨识。首先是字迹的辨认,有的字很潦草,有的字很小,还有异体字,往往难以辨认,最终没有解决的问题还是有少量字迹无法辨认;

2、 其次是把鲁迅的字和周作人的字体分辨出来。毕竟两人字迹有很多地方相似,要准确分辨,除了要根据上下文非常仔细地推敲其字义,有时候还要凭精准的感觉,往往第一眼是最准确的。多看几眼反而会对自己的辨认发生疑惑,现在虽然尽了最大的努力,但最终整理的面貌不敢说绝无问题;

3、 最后是辨认那些被涂掉的字。我力求将被涂抹掉的字迹辨认出来,以便看出翻译和修改的痕迹,因此整个整理难度就提高了很多。现在有少量没有认出来的字,就以这种情况为多。第一次整理时,全稿没有辨认出的文字有28个,这次重新辨识,认出15个,尚余13个。但又发现不少以前辨识错误的有35字,均即予以改正。

四、 手稿所呈现的面貌及其意义

从目前文本呈现的面貌来看,在前面部分修改尤其多。最密集修改的部分是第一章、第二章、第三章的前面部分。而总的篇幅实际上是第一、第二章短而第三、第四章长,在整个译稿17页(封面不计在内)中,第一、二章各占两页,第三章5页,而第四章则长达8页!而修改比较密集的部分主要集中在前面7页。由此可见,不仅周作人在翻译的时候是逐渐顺畅起来,就是鲁迅在修改的时候,也是前面改得多, 而后面改得少。展读译稿,可以得出如下启示:

(一)、这部译稿揭示鲁迅周作人合作翻译《域外小说集》的方式特点。

译稿是用文言文翻译的。当时中国现代白话文还没有兴起,或者说还没有进入正式的场合。所以,用文言在当时很正常。但是,这部译稿所采用的翻译方法和所体现的翻译理念,却是全新的。在此之前,林琴南、严复等人的翻译早已脍炙人口。但是,那却不能算是现代翻译方法。因为他们用的基本上是“译述”[7],换句话说,也就是“讲故事”,接近于“意译”,但还不是意译。因为意译还基本上按照句意顺序的,而“译述”则是讲个故事梗概,虽然有的对话也会很传神,但整体来说并不一定按照原文顺序,甚至可以删节和调换段落次序。而《域外小说集》则是第一次真正意义上的现代翻译。它采用一一对应的“直译”方法,这使它在中国现代翻译史上占据重要地位。翻译史学界认为这部译稿标志着中国现代翻译的一个飞跃,进入到了现代翻译时代。这在《域外小说集》前两册的翻译中,我们已经看到了其呈现的最终面貌,但是我们却没法看到其过程。而这部译稿却向我们真实、生动地呈现了他们合作翻译的过程,从中更让我们看到了他们这种合作翻译的生产方式。

在他们之前,其实也有合作翻译的生产方式,例如林琴南和魏易的合作。但是以往的合作翻译,大体上是一人口述一人撰文,口述者专注于原文内容的汉语表达,撰文者专注于将口述者的口语转化为文字。两人分工明确,不会交叉,容或有所切磋,也主要在于理解表达的内容,基本上不会对原文内容有何质疑。两人的合作必须始终同步,口述者离开了撰文者就无法成文,而撰文者离开口述者就无从成文,二者缺一就也就无法完成翻译。鲁迅和周作人也用过林译的方法。在翻译《红星佚史》的时候,其中有17首诗歌,也是采用周作人口译、鲁迅笔述的方法[8]。但我们看到,在鲁迅周作人合作翻译《神盖记》的过程中,却不是这样。首先是周作人独立直接将原文用直译方法起草中文稿,自行梳理文字语法逻辑修辞,然后由鲁迅参照英文及所掌握的相关知识进行校改,然后再由周作人誊正完稿。这时候,兄弟两人的年龄是28岁和24岁,周作人的英语已经比较纯熟,但是中文的功底不如鲁迅;鲁迅的英语比较生涩,但是中文更老到,而且知识面看来也更宽一些。实际上是两个具有独立翻译能力而在文字能力和知识面上各有优长的人,用轮流作业的方式进行合作。在这个过程中两人并不需要同步,这样更能全神贯注,不会因时时需要讨论而打断思路,并且因有人进行校改而修正误译。这种方式,当然与“林译”不同,也与“严译”不同,而且与前人翻译后人校改也不同,因为后人校改时,再无人为之“誊正”,而“誊正”实际上是一种再次复核。这种翻译方式,使翻译方式更为完善和精到。

(二)、从这份译稿的翻译过程,可以推知《域外小说集》是两个人共同的翻译成果。

最初出版的《域外小说集》初、二两集共收16篇小说,原来的记载是鲁迅翻译了其中3篇,周作人翻译了其中13篇。这是根据什么而得出的结论呢?是根据文末对于各篇小说作者的《著者事略》的署名来确定的。其中安特莱夫的《谩》和《默》,迦尔洵的《四日》后面署“树人”,鲁迅后来在1920年与周作人重编《域外小说集》的时候写的《域外小说集序》中也模仿周作人的口气说这三篇是“我大哥”即鲁迅翻译的,其实这恰恰是因为鲁迅自己写,当然这样说了。要是周作人写这篇序,或许要说到当年他们翻译的方式:“阴冷的冬天,在中越馆的空洞的大架间里,我专管翻译起草,鲁迅修改誊正,都一点都不感到困乏或是寒冷,只是很有兴趣的说说笑笑,谈论里边的故事,一直等到抄成一厚本……”[9]。实际上还有署名周作人的小说《红星佚史》中的17首诗歌,也确定是鲁迅翻译的,而且那翻译还具有很大的再创作成分。且不说从1909年到1921年,这书的几篇序,都是鲁迅写的。因此,鲁迅对该书的贡献并不仅仅限于那三篇作品,而是对于整部《域外小说集》是总揽全局的。现在根据《神盖记》译稿的翻译面貌所显示的,我们可以更加有把握这样说了。这就是说,尽管周作人从英语译出了初稿,后来也是署他翻译的名,但是实际上很清楚:每一篇译稿都浸润了鲁迅的心血。周作人做的是下手,鲁迅承担的是主责。周作人做的是粗活,鲁迅做的是精加工。因此,《域外小说集》事实上是两个人共同的成果,操作上周作人出力更多,而操心上鲁迅用心更深。

(三)、这部译稿揭示鲁迅与周作人当时在翻译能力与学识上的差别。

在译稿整理过程中可以发现,周作人的初稿比较不成熟,不仅译笔较为滞重,语句显得累赘拖沓,不如鲁迅的修改来得简洁洗练,而且对于小说所展现的民族风情及相关知识略有不足。例如开篇第一句:“今孀雌随逝,其景葬仪自益复草草寥落甚矣”,鲁迅改为“今孀雌随逝,其葬仪自益寂寞尔”,就简洁多了。又如:译稿第一章述牧师“第其为塾师已可,使有子然亦贫愁不得意”,鲁迅改为“人虽善而穷愁不得意”,又简练多了。第一章第二自然段中“今也,塾师之子已成立矣,地虽瘠,未始不能少助其母,而塾师之遗嫠乃又已逝而化”一句,过于啰嗦,鲁迅改为“今也,嫠子成立,已能少助其母,而塾师之遗嫠乃复化去”,简洁而明确。这类例子所在皆是。

还有的地方似乎鲁迅所改只有一个字,但措辞比原来表达的意思更为确切,如把“然则君等曷勿厚酬神甫之庸?”一句中的“酬”改为“偿”,意义更为恰当。第一章第三自然段“顾帝力大矣”,鲁迅改成“顾帝智大矣”,这里不是要说上帝的力气大,而是要说智慧高,显出原来的语义有不尽精当之处了。

另一种修改,意思并没有大改,但是修辞上的感觉不同。例如第二章第一段的“格罗戈洼之为地何若,非特迦毕札尼所见之然,即著者亦尝在其处”一句,鲁迅改为“格罗戈洼为地,见之者非特迦毕札尼君一人”,不仅简洁得多,而且读来更富音韵上的韵味。同段落有“村中土地……为黄色槁壤,草木不生,除恶克山蕏之外,即易滋杂卉蔓草亦止敛迹”一句,鲁迅改为“村中土地……皆为黄壤,出产至尟,唯燕麦橡木生之,顾即此物亦唯趣意煦妪始可得耳”,后又把“橡木”改为原来的“山蕏”,“山蕏”为何物,一般人不易理解,故考虑中译为“橡木”,但斟酌之后,恐怕觉得不太有把握,仍用原译。整个句子经鲁迅修改后,读来抑扬顿挫,朗朗上口。还有一例也是很说明问题的:第一章“自是二年以后,乃闻格罗戈洼已新来神甫以补死者之缺”,鲁迅改为“越二年,乃闻格罗戈洼已有新神甫来补死者之缺”,改动不大,却精神多了,而且更有古意。

另外,对于“神甫”一词,也显示了兄弟二人的知识面不同。周作人原来译为“神甫”,鲁迅改为“牧师”,应该说鲁迅改的是对的。根据张春风、冯植生译本[10],此处应为“牧师”,因为基督教的神职人员称“牧师”,而“神甫”是天主教的神职人员称呼。本书中讲的是与基督教有关的故事,当然应该是“牧师”。但是在本译稿上,鲁迅开始改了几处后,就不再改了,这应该理解为让周作人在誊正的时候自己改正,而不是不改。以此观之,周作人当时对西方的宗教的了解,相比鲁迅来说还是有所不足的。

总体上,可以从种种方面看出鲁迅对整个翻译工作的主导作用。

五、《神盖记》的文学风格及其与鲁迅创作的关系。

《神盖记》即《圣彼得的伞》的叙事风格,具有典型的匈牙利民族情调,同时又与中国的古典小说有很多共通之处,或许这正如周作人在《知堂回想录》中说的“彻头彻尾的明朗的喜剧”[11],这不属于他们当时主要关注的“立意在反抗,指归在动作”的主题,而是属于轻松幽默的一类了,但是这也许正是鲁迅兄弟迻译此书的动因之一吧。这小说有几个特点:一是小说的故事性很强,这也是中国传统小说的特点之一;二是小说中作者的议论,而这种议论又与巴尔扎克、雨果等欧洲作品中的夹叙夹议有着明显的区别,而更接近于中国古代小说的插话;三是小说的乡土气息十分浓厚,似乎作者写作时并没有想到要给外国人读,甚至也没有想过要给外省人读,他只是娓娓动听地给一位友人讲述一个真实的乡村故事,而这个友人是完全了解故事发生地风土人情的老同乡。这种天然去雕饰的朴实乡村风味,正如鲁迅所说的:“有地方色彩的,倒容易成为世界的,即为别国所注意”[12],让人读来如饮甘霖。实际上,这部小说作为一部匈牙利乡土小说,与鲁迅的《故乡》《社戏》等小说,实有异曲同工之妙。

从小说的题材来看,鲁迅早期小说的成功之作多为乡村题材,举凡《狂人日记》《阿Q正传》《故乡》《祝福》《风波》《祝福》《社戏》《孔乙己》等等,无不是以农村或加上小镇故事,因而鲁迅也常被列入“乡土作家”之列。在这方面,鲁迅的创作积累中,除了传统小说的影响外,正如他自己所说,还“读过一百多篇外国小说”,受到过外来小说影响,但是就乡土风格来说,鲁迅所受的影响,并无来自俄罗斯的证据,日本小说也没有这种明显的痕迹,而这部《神盖记》,却似乎是一个特例,让人油然联想到这一点。无论是小说围绕那把破旧而神奇的红伞所展开的一系列事件,绕有风趣地反映了社会百态,貌似荒唐而实际深刻辛辣的讽刺,或是从幽默轻巧而不乏俏皮的笔致,以及憨态可掬、可恨而又可笑的人物、蒙昧而又可爱的乡风民俗来看,都令人联想到鲁迅小说的特点。

进一步考察,可以发现《神盖记》那种轻灵跃动的叙说笔致,开合自如的表现手腕,入木三分的人物刻画,在鲁迅早年所接触的外国文学作品中,大概要数它与《阿Q正传》小说风格最为接近。如果我们联想到鲁迅自己所说的,他的创作准备是读了一百来篇外国小说[13],那么,我们有理由认为,在鲁迅即将结束留学生涯,同时即将结束《域外小说集》翻译活动的最后时期,这部小说应该是他所读的一百来篇小说中最后阅读的小说[14],因此或许给他留下的印象也是十分深刻的。因此,我们也同样有理由认为,这部小说应该可以认为是鲁迅乡土小说创作灵感和创作技法的源泉之一,这是值得注意的。

当然,当时鲁迅兄弟之所以翻译此书,基本的出发点还是在于反映欧洲弱小民族的文学,其根本宗旨还是为了给中国国民以启迪,并改变他们的精神。但在这个总的目标下,对于具体作品的选择则无疑反映了译者的文学旨趣和审美标准。当然,这种风格融入他们自己的创作,也是自然而然的事。因此,这部译稿虽然没有出版,但是它在鲁迅周作人的合作翻译活动中具有重要的地位。它的翻译过程则反映了《域外小说集》第一、第二册的翻译方式和过程,也印证了周作人说的两人的翻译方式和过程。我们对它的解读则能够从中发现更多两人早期文学活动、翻译活动的状态,还可以破译两人当时知识结构、能力状况以及书法特点等方面的很多密码,对于两人早年的生活研究也是有帮助的。由于这个话题已经不是本文的任务,这里暂不讨论,留待有兴趣者进一步研究吧。

2013年11月10日

(本文为上海交通大学承担的“《鲁迅手稿全集》文献整理与研究”项目中期成果。)

注 释:

[1]见《<神盖记>稿》及《关于<神盖记>译稿》,载《上海鲁迅研究4》上海鲁迅纪念馆编,百家出版社1991年6月出版,第20页,58页。

[2]周作人:《知堂回想录·炭画与黄蔷薇》,香港三育图书文具公司1980年11月版,第237-238页。

[3]据馆内当时经手接受此稿的老职工虞积华向笔者口述。

[4]1982年7月安徽人民出版社出版的《圣彼得的伞》,列为《外国中篇小说丛刊》第4辑。

[5]周作人:《知堂回想录·八八 炭画与黄蔷薇》,香港三育图书文具公司1980年11月版,第238页。

[6]周作人:《知堂回想录·八八 炭画与黄蔷薇》,香港三育图书文具公司1980年11月版,第237页。

[7]林琴南翻译的《巴黎茶花女遗事》由商务印书馆出版时署“王寿昌口述,林琴南笔述”。严复的《天演论》印行时署“侯官严又陵译述”。

[8]周作人:《知堂回想录· 七七 翻译小说 (上)》,香港三育图书文具公司1980年11月版,208页。周作人原文记载约有十八九首,实际上是17首。

[9]周作人:《知堂回想录·七八 翻译小说(下)》,香港三育图书文具公司1980年11月版,第211页。

[10]《圣彼得的伞》,安徽人民出版社1983年7月出版。

[11]周作人:《知堂回想录·八八 炭画与黄蔷薇》,香港三育图书文具公司1980年11月版,第238页。

[12]鲁迅:《致陈烟桥》1934年4月19日,《鲁迅全集》,人民文学出版社2005年版第13卷第81页。

[13]鲁迅:《我怎么做起小说来》,《鲁迅全集·南腔北调集》,人民文学出版社2005年版第四卷第526页。

[14]甚至不用加“之一”,因为这件事没完工他就回国了。

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。