皖南事变与《北中国》 试探萧红40年代作品的政治性

1941年3月,正在创作《马伯乐》第二部的萧红腾出手来写出了《北中国》。小说连载于《星岛日报》副刊《星岛》,稍早时候,同为东北作家的端木蕻良的作品《北风》也刊登在这里。夫妇二人此刻的同题材创作并非无因,两部小说都是回应时事之作。根据《北中国》内置的时间线索,“儿子走了不到半年中国就打日本了”,可知大少爷于1937年上半年离开东北。“儿子一去就是三年”,说明小说的叙事时间设置在1940年。而大先生在“今年阴历十二月里”“听到儿子大概是死了的消息”,说明儿子死于1940年阴历十二月,即阳历1941年1月,这刚好是皖南事变发生的时间[1]。

萧红《马伯乐》重庆大时代书局1941年版

自1982年《东北现代文学史料》(第5辑)重刊此部作品以来,《北中国》就以“针对蒋介石发动‘皖南事变’的罪恶行为”的面貌示人,同时又“有明显的萧红风格”[2]。这种将风格(形式)与主题(内容)切割开来的论述方式相当有意味。《北中国》因反映皖南事变而被认为在政治上“进步”,因其独特的萧红风格而被认为在艺术上“进步”。两种“进步”看似彼此独立,却预留了相互干扰的空间。比如,研究者无法避开《生死场》相较于《北中国》而言更为清晰的救亡号召与政治表达,往往将其解读为政治上的“落伍”,或则认为这是艺术上的“成熟”。但无论是“落伍”还是“成熟”,其实都预设了对“政治”或“文学”的理解,以这种方式讨论萧红是进步还是落后,恰恰陷入了自说自话的嫌疑。这和我们习惯将形式与内容分开讨论的思维方式是脱不开干系的。

蒋晖认为“形式是以艺术手段表现出来的内容,是使一部作品得以自我确立的精神实体。一件作品的形式说到底就是这件作品和世界的根本关系。作品通过形式言说世界,人的意识对存在整体的把握通过形式而凝固下来”。形式“关系着作家以什么样的方式进入和理解世界,他的艺术的政治性、伦理性都根基于此”[3]。在这个意义上,以“明显的萧红风格”讲述“皖南事变”正是解读《北中国》这部作品的关键。

坦率来讲,《生死场》确实构成了理解《北中国》的参照系。《生死场》中的“中华国”呼应了《北中国》里的“大中华民国”“北中国”等中国符码,《生死场》和《北中国》都利用某一村庄/家庭在重大历史转折下的变化预示东北全境的变化与未来走向,这种带有隐喻性质的写法,体现出萧红面对政治事件时的某种一致性,无论是问题关切还是发言姿态。这里真正的变化在于,为何这种“明显的萧红风格”在《生死场》后半部分能够被打破,而在《北中国》里却构成弥漫全篇的调子,甚至始终呈现在萧红40年代的诸多作品中。要理解这一点,既涉及到历史事件的不同性质,也关乎萧红在抗战时期的具体处境,形式在这里构成了通往外部政治世界的窗口。

1934年入关后,外部写作环境的改变带来了《生死场》后半写法的调整,反抗行为意外获得了相当明确的表达。小说前、后在风格意义上看似断裂,在内容层面却高度统一,关内日益蓬勃的民族主义热潮所提供的历史力量推动了“年盘”的转动,让萧红敢于突破个人风格而表达出某种集体性的远景。相比之下,《北中国》则将时事小心翼翼地编织进作品里,对事件进行了“有意识的隐瞒”。虽然客观的历史现实在文本中仍然构成了“沉默的岩石,戏剧的游戏在那里破碎,真正的悲剧性泛起泡沫”[4]。

萧红《生死场》上海容光书局1935年版

施米特曾用“时代侵入戏剧”解释英格兰王室禁忌如何成就了莎士比亚的悲剧艺术,在这里,重要的“不是文学反映了政治,而是政治如何变成了文学”。这种讲法用来理解萧红《北中国》也相当恰切。在《北中国》里,“罪行的问题就必须小心翼翼地回避,在剧情发展上也是不明朗的迟缓的,在舞台上的戏剧这一面具与服装之间,恐怖的历史现实隐约闪现着,文献学的、哲学的或者美学的解释不管怎样尖锐锋利,都不能改变这一事实”[5]。皖南事变区别于其他抗战事件的根本之处正在于它的禁忌性。就言说难度而言,皖南事变与“九·一八”事变有着根本差异。萧红风格在这里的延续,既代表了作家以个人经验努力消化现实的努力,也意味着此时并不存在一股历史力量能够帮助萧红突破这层禁忌,获得新的远景。

一、皖南事变的香港视角

某种意义上,萧红的《北中国》,包括端木蕻良稍后完成的《北风》,可以视为一种以文学形态呈现的关于皖南事变的政论文章。

40年代书写皖南事变的作品并不多,就笔者目前所见,除萧红、端木蕻良两篇外,仅茅盾的长篇小说《腐蚀》(1941)对此有所指涉。三部小说都成于香港,并不是简单的巧合。皖南事变的爆发,是将国共双方长期以来在“统一战线”下的摩擦摆到了明面上。国民党方面统一口径为“中央为贯彻军令的不得已措施”[6],压制国内报刊上一切异见消息。共产党方面由周恩来发表在《新华日报》上“千古奇冤江南一叶 同室操戈相煎何急!!”“为江南死国难者志哀”两份题词隐讳公开此事[7],也可侧面得窥国民党方面的封锁力度。相比之下,外媒成为有关事变异见声音的突破口。日本及伪满洲国媒体大规模报道了此次冲突[8],安娜·斯特朗此前受周恩来的密信委托也率先将国共摩擦披露在外媒上。据林语堂在美的观感,“日方共方新闻先发,张大其辞,及中央来电声明,读者已有先入之见,而声明变为辩诬矣。辟谣总不及造谣效力”[9],这说明国民党虽能控制国内舆论,对海外则鞭长莫及。

“千古奇冤江南一叶 同室操戈相煎何急!!” 周恩来题词

萧红此时地处南陲,香港的舆论形势刚好处于国内与海外之间。作为信息交汇之地,香港能听到更多海外声音,大批文化人在事变后的南迁也带来了不少小道消息[10]。但另一方面,国民政府通过控制《大公报》(香港版),以报道、社论、来信、电报等方式持续输送官方口径,又借助多种手段压制其他异见声音,国民党方面仍然在香港华文舆论上占据了相当的主动权。香港《文艺青年》半月刊在2月16日曾登载《新四军解散事件讨论大纲》,在国民党的施压下,《文艺青年》被港英当局停刊。单就内容来看,大纲其实并无偏袒共产党之意[11],国民党方面厌恶的显然是讨论这一行为本身。相比之下,柳亚子联合宋庆龄、柳亚子、何香凝、彭泽民等人签发的宣言在立场上则更为鲜明。这份宣言在国民政府的压力下同样未能在香港的报纸上刊出[12],柳亚子本人更是在撰写《为皖南事变发往重庆的亲笔代电》后被开除了党籍。

在这种语境下,《时代批评》发出的声音就尤显独特。这份杂志由周鲸文主持,周鲸文是张作相的外甥,曾任东北大学代理校长,是“奉系”的年轻力量,抗战爆发后赴香港创办此刊并以之为阵地从事民主运动。《时代批评》杂志第63期刊载了周鲸文《论中国目前的政治危机》和陈哲民《中国往何处去》两篇政论文章,又特别选用了题名为《团结一致》的木刻作封面,正面回应了皖南事变话题。而接下来的第64和65期也对此话题持续跟进,刊载多篇相关政论[13]。值得强调的是,杂志第63期出版于1941年1月16日,距事变只有10天,周鲸文政论成于1月10日,距事变只4天,不得不称其迅捷。《时代批评》能够持续公开讨论这一问题,自然与周鲸文作为“东北名流”的身份有关。而他之所以能做出迅速反应,首先要得益于香港迅疾的消息网络,也与他对国共摩擦问题的长期关注密不可分。

周鲸文《如何解决国共的摩擦》,《时代批评》1940年第2卷第44期

早在1940年4月,周鲸文就写过一篇题为《如何解决国共的摩擦》的文章[14],同期还有一篇署名为文撰写的《民族英雄赵侗究竟死在谁的手里》的时论,直言“国共摩擦由于言论,而见之于武力冲突,已是不可讳言的事实”[15]。在周鲸文看来,这是一个长期以来的现象,“国共两党在摩擦事件中,彼此都相互的担当过肇事者的责任”[16],新四军与韩得勤部在1940年秋天就有过比较大的冲突,今日事变是十个月以来国共磋商失败的结果。他因此主张:就短期情况而言,国民党必须容许共产党合理合法的存在,双方需要尽快达成协定,火并下去既损耗国族力量,对两党来说都是“致命的损伤”。长远来看,解决的根本办法在于民主宪政的实行,这也正是他个人的政治主张。

之所以不避繁冗铺叙和周鲸文有关的论述,是因为端木蕻良和萧红在这一时期与周鲸文过从甚密。三人在1940年下半年相识,周鲸文出资为二人特辟新刊《时代文学》以支持二人的文化事业,皖南事变发生时,端木蕻良正忙于此刊的筹备工作,《科尔沁前史》和《马伯乐》(第二部),也刊载在《时代批评》上。端木蕻良更是深度参与了周鲸文的人权运动和营救张学良等事业,曾发表多篇政治论文以支持周鲸文的政治主张[17]。萧红生病住院后,周鲸文也提供了相当多的资金支持。根据周鲸文的回忆,他与“端木、萧红在香港往还一年多,见面时多谈时事,很少谈家常”,在他印象里,“萧红对时事也不多谈”[18],这意味着即使萧红的具体观点没有为周鲸文所左右,周鲸文也一定成了她有关皖南事变的重要消息来源。某种意义上,萧红的《北中国》,包括端木蕻良稍后完成的《北风》,可以视为一种以文学形态呈现的关于皖南事变的政论文章。香港作为“‘集纳’空间”[19]提供了多样的信息,文学的含混态提供了政治表达的避风港,而与关内东北流亡群体的亲近,对他们的立场也产生了具体而微的影响。

二、全面抗战的“东北立场”

皖南事变涉及的是国、共两党政争,为何在关内东北流亡群体当中引发了如此强烈的反响?

萧红、端木蕻良与周鲸文的交往,将抗战时期关内东北籍流亡群体形成的人际网络凸显了出来。早年间秉持着左翼立场在伪满洲国文坛开始创作的二萧、罗烽、舒群、白朗等人对张氏父子保持恶感,在上海时期也与关内奉系名流交往不多。但到了全面抗战时期,声名鹊起的东北作家们与关内东北流亡群体之间的交往开始变得密切起来。萧红等人在武汉时经常给《大公报》副刊《战线》投稿,这是因为《战线》的编者是在东北有数年生活、工作经验的陈纪滢。陈纪滢还举办过东北作家在武汉的集会,不同代际、立场的东北作家齐聚一堂,凸显出地域身份在这一时期的独特性[20]。萧红在武汉撤退前的最后一个居所是汉口三教街孔罗荪处,那正是东北救亡总会的会址。1939年,于毅夫创办《反攻》月刊,作为东北救亡总会的机关刊物,此前在左翼文坛声名鹊起的一众东北籍作家,包括舒群、罗烽、白朗、李辉英、白晓光(马加)、宇飞、师田手、杨朔、黑丁在内,均在其编者名单中。于毅夫1940年在《反攻》上特辟了“东北园地”一栏,刊载东北著名人士的消息,萧红、周鲸文都曾在列。包括萧红和端木蕻良在内,骆宾基、孙陵都与周鲸文相熟[21],周鲸文后来筹办民盟与东北文化协会,对几人之后的道路选择均有重要影响。

这种影响也相当自然地内化在了《北中国》《北风》两部作品里。《北中国》选择描写生活在东北的耿大先生一家为皖南事变消息打击后家破人亡的惨景,以此侧面表现事变。无独有偶,《北风》正文前有一题记,题作“纪念那些被遗忘的人们”[22],通读全篇可知,“被遗忘的人们”指的正是东北沦陷区的民众,这说明端木蕻良也选取了相同的叙事策略。二者对皖南事变的理解是从相同的角度出发的,他们都从东北解放的意义上估量了皖南事变的影响。

皖南事变涉及的是国、共两党政争,为何在关内东北流亡群体当中引发了如此强烈的反响?这与“东北议题”在抗战时期的位置有关。全面抗战爆发后,东北问题重新变成了地方问题。战争形势一日千里,中日和议的声音不绝于耳,一种常见的流言便是双方恢复到1937年“七七事变”以前的领土划分,东北地区有作为交易筹码被牺牲的可能性。这种声音在1939年汪精卫“附逆”后变得愈加强烈,以致陈诚在1939年6月15日专门邀集东北名流召开座谈会,重申“抗战到底”的原则,以正视听[23]。东北救亡总会更专门策划了“抗战到底”“恢复东北政治机构”“宪政问题”等专题讨论,强调“抗战之目的在求中国领土主权之完整,不达此目的决不终止。故除敌军全数退出我国领土外,别无谓东北四省问题合理解决之途径”,要求国民政府承认“抗战到底之解释至少须恢复‘九一八’以前之状态,以安人心而杜流言”[24]。对于关内东北流亡群体而言,确保东北问题伴随全国问题一起解决,确保东北不作为谈判筹码被牺牲,是其核心利益所在。

借用端木蕻良的话来说,东北人的位置“就是永远站在别人的前边的那个位置。我们是应该第一个打开了门而是最末走进去的人”[25]。只有在这样的前提下,才能理解皖南事变所代表的国共摩擦为何会给关内流亡东北群体带来了尤为刺痛的感受。站在东北人士的立场上,任何摩擦都会造成对抗战力量的损害,进而带来东北无法收复的危险。周鲸文与端木蕻良等人以英文写就的《关于日本侵华十周年之宣言》中有一段相当抒情的段落:

今天,我们还想表达我们长期受到抑制的思想感情。在过去的十年里,东北民众不是像被遗弃的流亡者那样,经常在无人理睬的困苦中流浪和悲叹,就是在我们的死敌的魔掌之中和鞭挞之下,饿着肚子作苦工。我们全都久久地盼望着见到解放之日的曙光,那时,奴隶将再一次享受到自由人的尊严和礼遇。困苦的流亡者将自由地返回自己的家乡和故土。[26]

“遗忘”是这段引文的关键词。这种感受作为当时人的普遍心态[27],也正是端木蕻良《北风》的主题。在《北风》中,借助一句“十年了”,“人家把咱们忘了”[28]的重章复沓,“遗忘”这一主题获得了突出的强调。

“咱们的孩子被中国人打死了”一句因此可以视作《北中国》的文眼。“中国”在这部小说里得到了突出的强调,标题《北中国》正可视为作者意愿的凝结性表达。包括“大中华民国”“民国”“中国人”“北中国”在内,多重中国符码的应用是将“中国”作为问题凸显了出来。大先生是民初革命党出身,却不曾想到,冲破百般阻拦到上海抗日的东北爱国青年,居然犯了“遗害民国”的罪。母亲自觉自己是“东三省”人,没想过自己的儿子作为中国人竟也有“被中国人打死”的惨淡收场。借助人物对“民国”与“中国”符码不同的理解,萧红实际上外化了皖南事变所暴露的国族认同与地方认同之间的龃龉。耿大先生此时的内心煎熬,也代表了东北人士对于皖南事变的复杂感受。耿大先生通宵读报,仍然无法相信,以致枕着报纸入眠。而在梦中,“他的儿子并没有死,而是做了抗日英雄,带着千军万马,从中国杀向‘满洲国’来了”[29]。这是小说最具精神分析性质的时刻,也可看作全章的高潮。“满洲国”在这里被打了引号,显然,无论是大先生还是叙事者都不认同这一政权的合法性。在梦中,儿子作为“大中华民国抗日英雄”带领千军万马杀回东北,在现实中,国共摩擦案仍然悬而未决,东北仍然在“满洲国”的辖制之下。梦在这里显然带有补偿性质,耿大先生得以顺畅表达自己的国族认同。但这种认同恰恰在梦里才得以实现,其实反证出大先生的“撕裂”在现实中难以解决。耿大先生始终在信封上写的是“大中华民国”,这个“大”字不可省略。《生死场》中也有“中华国”的提法。有意避开“中华民国”的称号,其实意味着人物对于民国的认同是基于文化与历史,而非政治层面对现实政权的认可。这也是萧红的认识。在这个意义上,端木蕻良与萧红的文学表达,其实充分体现了东北流亡人士共有的情感结构。

三、“中间地带”的左翼表达

这正是萧红的“回忆诗学”——一种借助于个人经验“消化”现实的努力。

与周鲸文等东北名流交好的萧红热情地参与了1941年“九·一八”九周年的纪念活动。1938年,一篇署名为萧红的宣言曾刊发在《大公报》(汉口版)副刊上。这篇文章在行文措辞上与萧红文字风格相差极大,据端木蕻良晚年回忆,是由他执笔、以萧红的名义发表的。而到了1941年,这篇宣言经过萧红的亲自修改,在香港《时代文学》杂志上再度刊登[30]。与之同时,萧红给弟弟的公开信《九一八致弟弟书》也在香港《大公报》的副刊上发表[31],从他人代笔到亲自修改再到亲自撰文,对于周年纪念从来不甚热情的萧红在1941年发生了态度上的转弯。这与她到香港后与东北流亡群体的接近密不可分。端木蕻良则更为热情,参与更深。除了自己写出《在战斗中长成》《土地的誓言》两篇纪念文章外,他还参与编辑并签署了周鲸文主持的中、英两份宣言[32]。

萧红(1911—1942)

与端木蕻良热情投身周鲸文所领导的人权运动、营救张学良运动,后来参与“民盟”不同,萧红对于东北人士的民主政治运动兴趣寥寥。与之相呼应的是《北风》与《北中国》两部小说在情感色彩上的差异。《北风》在描写三角洲乐土时,有意强调这是一个“什么旗都不挂,也不挂满洲国旗,也不挂日本国旗,也不挂俄国旗”[33]的地方,“挂的是一面三角狼牙旗”,主张“万民平等”“男女同心”。这种带有原始神话色彩的乌托邦表述,恰恰呈现出某种超克现今政治格局的意愿。在小说结尾,主人公一度燃起了到东北人民自己的义勇军队伍中“干点大事”的想法,这里的关键是“自己的”——周鲸文所代表的东北民主人士的道路选择,为端木蕻良的小说远景提供了支撑。相比之下,《北中国》的作者虽然在小说中一遍遍重复“大中华民国抗日英雄”这一题签,试图强化对于死在自己人手中的无名抗日烈士的旌表与追怀,但信件最终也没有寄出,这份来自东北人的“认可”早已无处投送,这或许意味着萧红其实并不真正相信东北人士现实里的追念能起到任何实质性的效用。

萧红的矛盾心态折射在她对于回忆行为的辩证态度上。事实上,对萧红而言,回忆也是她应对时事/时势的独特方式。但在小说里,回忆虽然珍贵,却充满无力感:

因为太远了,那大锯的“扔扔”的声音不很大,好像隔了不少的村庄,而听到那最后的村庄的音响似的,似有似无的。假若在记忆里边没有那伐树的事情,那就根本不知道那是伐树的声音了,或者根本就听不见。“一百多棵树。”因为他们心里想着,那地方原来有一百多棵树。

在晴天里往那边看是看得见那片树的,在下雪的天里就有些看不见了,只听得不知道什么地方“扔、扔、扔、扔”,他们一想,就定是那伐树的声音了。

他们听了一会儿,他们说:

“一百多棵树,烟消火灭了,耿大先生想儿子想疯了。”

“一年不如一年了,完了,完了。”

樱桃树不结樱桃了,玫瑰不开花了。泥大墙倒了,把樱桃树给轧断了,把玫瑰树给埋了。樱桃轧断了,还留着一些枝权,玫瑰竟埋得连影都看不见了。

耿大先生从前问小孩子们……[34]

有研究者曾依据引文中“假若在记忆里边没有那伐树的事情,那就根本不知道那是伐树的声音”这句话,精彩地点出记忆在这里的重要性[35]。工人对伐木的感知恰恰是声音和记忆一同唤起的,依托于作者对于乡土的记忆,“似有若无”的伐木音响得以转换为弥散性质的感官体验,由此使整个空间沾染上了情感色彩。也正依靠着这个统一的回忆调子,整段文字才成功地拼接在一起。“樱桃树不结樱桃了,玫瑰不开花了”一段是叙事者的感慨,语言风格与《呼兰河传》相仿佛。这段文字之前是伐木工人的直接引语,之后是耿大先生的段落,在短短几行里,作者已经转换了三个叙事视角。之所以不令人感觉突兀,是因为小说从开篇起就混杂了叙事者记忆的描写。小说第五节开头是“但是现在耿大先生早已经病了”,“现在”意味着作者直到这一节才开始正式描写大先生,此前对大先生的描写都是被叙事者以回忆的口吻带出来的。《北中国》由此成为一篇氛围性极强的小说,故事的讲述被浸透在弥散性的感官细节里,时空与虚实的界限被打破,开篇的清雪与伐木的扔扔声仿佛一直持续。种种感官细节构成的便是萧红个人的经验世界,如果说小说中有关耿大先生的部分呈现的是萧红对于皖南事变的态度与思考,那么,萧红实际上是在用个人经验“消化”了这一事件。这正是萧红的“回忆诗学”——一种借助于个人经验“消化”现实的努力。

但这种努力也有其被动性。随着小说叙事的推进,文本内部的空间也愈加偏僻与封闭,直到寂静无人的“后花园”里的凉亭:

因为一条狗从上边跑过了,那狗究竟是跳墙出去了呢,还是从什么地方回来的。再仔细查那脚印,那脚印只是单单的一行,有去路,而没有回路。[36]

园中无人往来,整日看雪的只有大先生,作者其实是介入了大先生的视角来观察这些脚印。脚印“有去路,而没有回路”,这说明狗是跳墙出去再没有回来,脚印有去无回再度凸显出“后花园”的封闭,也同时呈现出观察者逃逸这一空间的渴望。这既是大先生的渴望,也是作者的渴望,然而小说最终还是困在了这一方皑皑白雪的后花园里——凉亭四角铃子的响动隐隐传达出微风的存在,清雪将再度掩埋这些浅浅的足迹,回忆还将困于回忆。

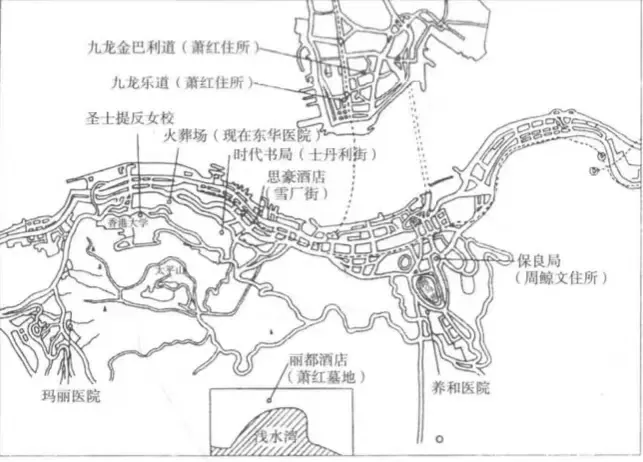

萧红在香港的足迹

回忆作为一种弥漫性的情感力量,其落地需要“组织”的支撑。萧红在40年代与关内东北流亡群体相近,但在西安事变后解体并被吸收到国民政府各层级的“奉系”,在政党政治的现实语境下,是否能够提供政治上新的可能性?萧红没有答案,端木蕻良也未必能够提供解答。正像《北风》中那句“人家把咱们忘了”中的“人家”其实指向相当不明。在不同语境里,有时指代奉系军阀,有时指的是国民政府,有时指的是留在关外并同伪满洲国合作的上流士绅,“人家”指向的不确定性,其实从另一个角度说是陷入了无从指责的窘境。这意味着作者对前路的指向并不清晰,借助他自己在《在战斗中长成》中的总结便是“他们面对着几种敌人”[37]。关于“游击队”的想法也曾出现在周鲸文、端木蕻良所撰写的宣言里:

在目前的苦境之中,我们请求并恳求政府给予我们游击队以某些切实的援助而不是仅仅口头上表示支持。[38]

在宣言的中文版里,这段意思被委婉地表述为“我们希望政府为了收复失地,善自运用挺进东北的先锋队伍,及援助东北义民完成其‘打回老家去’的愿望”[39]。但这到底是谁的队伍呢?东北抗日联军主力已于1940年撤入苏联,后被整编为苏联远东方面军独立第88步兵旅。这里提到的游击队,更可能指冀热辽一带随时准备“打回老家去”的东北游击队。但无论是用“我们游击队”,还是用“东北义民”,遮蔽的其实都是军队的政党属性,这些队伍在现实中都受国、共两党辖制,此刻并不存在一支独立的、只服务于东北解放的队伍。

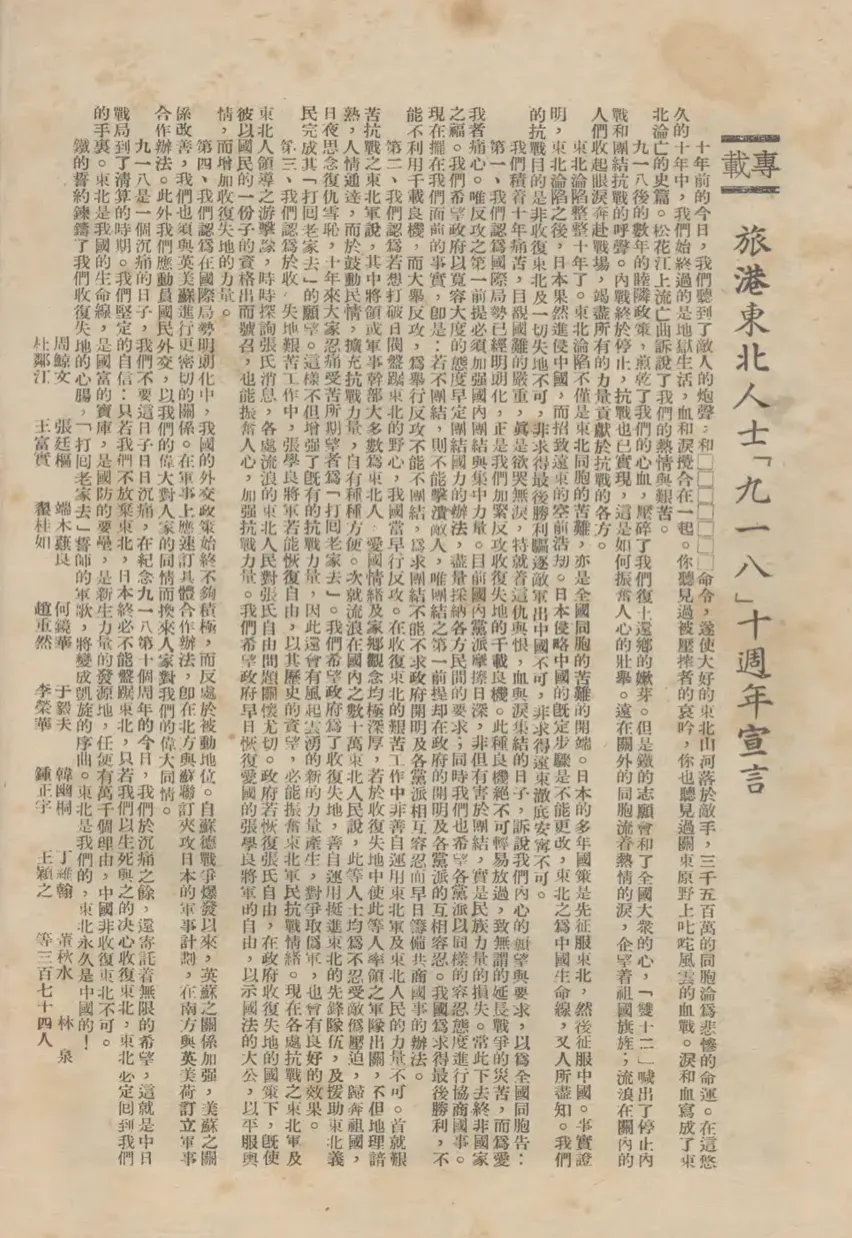

端木蕻良等《旅港东北人士“九一八”十周年宣言》,《时代批评》1941年第4卷第79期

统一战线时期,中共相当注重各党派、各群体的统战工作。于毅夫作为中共地下党员,曾长期从事东北人士的统战工作。于毅夫等人在国统区所从事的有关东北议题的民主运动,在社会舆论界以及国民参政会上,给国民政府制造了相当大的压力[40]。东北人士对“抗战到底”“东北自治”“宪政民主”等问题的强调,重合于中共方面的利益。周鲸文或许没意识到的是,在《宣言》中一同署名的东北人士,包括周鲸文、张廷枢、端木蕻良、何镜华、于毅夫、韩幽桐、丁维翰、董秋水、王福时等349人[41]中,张廷枢曾被中共任命为八路军第一游击纵队司令员,于毅夫、韩幽桐都是中共党员,王卓然的长子王福时,也是作为于毅夫的部下被派到香港从事左翼运动的。这说明东北流亡群体作为“中间力量”,在统一战线时期其实处于被两党渗透和争取的状态,很难真正自外于政党政治,也就难以提供稳定的“远景”。

以左翼立场进入文坛的东北作家在抗战时期与东北名流之间的逐步靠近,首先源于他们共同的收复失地诉求,也因为二者此时相似的社会文化位置。中共地下党员于毅夫在皖南事变后来到香港的主要职责就是团结东北籍著名人士,其中包括了周鲸文、端木蕻良和萧红。后者与前者并列,恰恰说明左翼阵营组织的方式在抗战时期发生了变化。抗战爆发后,多数“左联”解散后的盟员进入中共党组织,充分利用各类群众组织与统战团体,在国统区做公开的“合法的秘密工作”。与此同时,非在党盟员大部分留在文艺战线,变成了“统战对象”。无论其是否自觉,党外人士的公开活动反而更好地协助了中共的事业[42]。国统区东北作家道路选择的多样性与偶然性,就与他们作为两党之间的“中间力量”游走在“中间地带”直接相关。与早年受左翼文化网络的直接、间接影响不同,“统一战线”政策所打造的巨大的中间地带,为左翼作家们提供了诸多转变的可能性。这是端木蕻良、骆宾基选择“民盟”与孙陵、李辉英后来倒向国民党一边的大背景。他们有了更多的生计考虑,面临着更为纠缠的人际关系网络,也经历着更为隐蔽的政党间的争夺,这都现实地影响了他们的政治表达与政治选择。东北作家40年代的文学书写与30年代相比,尤显多元(歧)。复杂的现实带来了全新的考验,如何再度确立自己与世界新的关系,这正是政治性的根本含义,文学作品就是他们的答卷。

四、40年代国统区左翼文学的政治性

萧红40年代作品的诠释难题其实代表了一批未能纳入大后方民主运动框架的左翼文学创作的历史命运。

1937年10月初,端木蕻良曾给胡风去一信,信中写道:“今日此间有人谓我中国才一担,东北占八斗,此语可转寄三郎,笑破肚肠也。”[43]三郎即是萧军。此时端木蕻良因风湿行走不便,暂居蒿坝(浙江上虞),胡风、萧军与萧红则先到武汉,这群在1936年初尚寂寂无名的东北青年,在短短一年多的时间里在上海迅速成长为名作家。如果说1937年这种“才高八斗”的讲法还属笑言,那么在1945年抗战胜利后,这群青年大都成了名副其实的东北“名流”。萧军、舒群、罗烽、白朗由延安进发东北解放区,主持了北满的文艺运动。萧军刚到东北就被安排了五天六次的密集演讲日程[44],舒群、罗烽、白朗则成为东北重要的高级文化干部。端木蕻良先返香港,后赴武汉主持《大刚报》。骆宾基成为东北文化协会的副秘书长,其代“民盟”考察东北青年协会被捕案更是引起全国轰动。与此同时,陈纪滢、李辉英和孙陵,也成为国民党方面的高级接收人员。东北青年作家此前隐伏的观念分歧在抗战时期发酵,并外化为他们的道路选择。受到不同政治力量的影响,逐渐形成了左、中、右的分野。而相较于30年代,他们的文学面貌也发生了很大的改变。从《生死场》到《北中国》《呼兰河传》,从《边陲线上》到《姜步畏家史》,从《科尔沁旗草原》到《初吻》《早春》,文学创作风格的巨大变化背后,是时势对于东北作家的整体塑造。可以说,抗战时段奠定了东北作家的人生道路选择,也重塑了他们的文学表达方式。

萧红《呼兰河传》上海寰星书店1947年版

区别于此前研究者或以“断裂论”,或以“成熟论”进行的个别解释工作,本文试图从整体出发,以萧红为例,探讨了东北作家在40年代“离散”现象背后的时势语境及其文学症候。这同时关联着诸多现象。比如,萧红在抗战初期对于民族主义潮流表现出了相当的疏离,罗烽、舒群、白朗则投以相当的热忱,该如何理解这一分歧?萧红《呼兰河传》等作品政治话语相当薄弱,以至于让读者感受到的是一个自由主义者的形象,但同期创作的《北中国》政治色彩却相当鲜明,《马伯乐》更是一反《呼兰河传》的柔美,该如何理解萧红抗战时期作品的政治性?上述现象并不割裂,而是相互联系,背后隐藏着一个共同的国际共产主义运动“国家化”的深刻背景。40年代中国左翼文化运动的发展将在一个国家化、政党化的国际共产主义运动的大背景下展开。中国左翼阵营开始汇入抗日战争的洪流,国际主义理想在“统一战线”的框架内以民族救亡的形态获得了表达,也带来了阶级话语与民族话语之间的龃龉。

抗日战争促进中共崛起[45],也促进了国民党对地方派系的整合[46]。中国政局沿着党派政治的方向发展,政党的崛起成为影响东北作家群道路选择与文学表达的关键环节。一方面,国民党方面积极影响、阐释东北议题,部分沿左翼文化网络进入文坛的东北作家,在政治立场上开始右转。关内流亡东北人社团组成的乡情网络所提供的物质与组织支持,也影响了部分作家在政治道路上的选择。另一方面,获得合法地位的中共迅速壮大并建立了相对稳定的根据地,大量文化人士被吸纳进党组织成为干部,非党左翼作家则被划归为统战对象对待,与中共的亲疏关系将直接影响作家对于政治脉搏的把握以及政治远景的获得。这样,同属左翼的党员工作者与外围左翼作家之间的分野愈加明显,解放区与国统区作家之间的分野也愈加明显,以延安为中心开展的中国共产党的革命,构成了战时左翼文学场域的“漩涡”。“东北作家群”在这一过程中发生的离心与向心运动,一同形成了40年代文学东北多元且多歧的景观。

萧红40年代作品的诠释难题其实代表了一批未能纳入大后方民主运动框架的左翼文学创作的历史命运。同是东北作家的骆宾基,在晚年听到日本学者盛赞《北望园的春天》《生活的意义》的“政治性”时,表现出了异乎寻常的兴趣:“日本的中国现代文学评论家和我们四十年代大后方文艺评论权威者,在文学与政治关系方面的论点,是迥然不同的”[47],大后方作品的“政治性”问题显然让骆宾基难以释怀。这其实反过来提示我们在一个更宽的左翼文学光谱上重新思考40年代国统区左翼文学的政治性。

本文以萧红作品《北中国》为个案,抽绎出国际共产主义运动“国家化”转向、“统一战线”与政党政治、全面抗战与“东北立场”三条线索,解读萧红作品中的政治表达及其症候所在。这一现象对于大后方东北作家而言具有共性,循着相似左翼文化网络进入文坛的东北青年,随着左翼文化版图的星移斗转而离散。在一个整体视野中把握了这群作家的道路及创作选择,也就为我们更为深入地理解战时中国左翼文学提供了参考。

注释:

[1] 萧红:《北中国》,《星岛日报》副刊《星座》,03版,1941年4月13日-29日。经过比对,《萧红全集》(黑龙江大学出版社)所录版本与原刊仅有微小差别,下文著录将统一使用黑社版《萧红全集》,如遇差异将同时注出原刊版本。

[2] 陆文采:《爱国主义的激情,一直在她心头跳动——读萧红在香港发表的两篇著作札记》,辽宁社会科学院文学研究所编:《东北现代文学史料》(第5辑),第161页,辽宁社会科学院文学研究所1982年版。

[3]蒋晖:《试论赵树理三十年代小说创作的主题和形式》,《文艺争鸣》2012年第12期。

[4] [5] 卡尔·施米特:《哈姆雷特或赫库芭:时代侵入戏剧》,王青译,第63-64页,第73、21页,上海人民出版社2015年版。

[6] 1月18日,国民党军委会发布官方口径,《大公报》(香港版)配以《新四军解散短评》。1月19日,刊发国民党某军事长官意见。1月21日,《大公报》(重庆版)刊发社评。1月27日,周启刚南下香港,向海外侨胞解释此事。1月28日,蒋介石在“国府纪念周”上讲话再度申明此事。中国驻美大使胡适2月6日美国讲演,3月6日,商震在仰光对华侨讲演时也都沿用此口吻。

[7] 周恩来:《题词》,《新华日报》,02-03版,1941年1月18日。

[8] 《国共两军冲突双方伤亡甚重》,《大同报》,01版,1941年1月9日。《中共提出最后要求难邀重庆承认,蒋共调整委员会必陷于混乱》,《大同报》,01版,1941年1月10日。

[9] 林语堂:《美国来信》,《大公报》(香港版),03版,1941年5月16日。

[10] 根据香港《大公报》报道,为应对这种文化人出走现象,张治中作为政治部长还专门招待文化人,“(张)即席演说,劝文化人联合一致,从事抗建。……张氏并劝告于新四军事件发生后前赴港沪与南洋之文化人,及早返渝,谓彼等离弃抗建岗位,实为重大的错误。”《张治中在渝招待文化界》,《大公报》(香港版),03版,1941年5月6日。

[11] 《新四军解散事件讨论大纲》,《文艺青年》第10、11期合刊,1941年2月。

[12] 柳亚子等:《撤销“剿共”部署,解决联共方案,发展抗日实力》,《新中华报》,1941年2月9日。

[13] 包括周鲸文《再论中国目前的政治危机——新四军事件与国共摩擦》《现阶段中国政治的退潮》;百鹏《从新四军事件说到远东现势》;陈哲民《怎样制止中国内战》。

[14][15] 周鲸文:《如何解决国共的摩擦》《民族英雄赵侗究竟死在谁的手里》,《时代批评》2卷第44期,1940年4月。1939年底,赵侗所率游击队(曾被改编为八路军晋察冀军区第五支队,后反水。)被贺龙120师消灭。——他的母亲就是萧红在小说《梧桐》中提到的赵老太太。

[16] 周鲸文:《论中国目前的政治危机》,《时代批评》3卷第63期,1941年1月。

[17] 包括《论忏悔贵族》《论人权运动》《论人权运动的行动性》《人权运动的进军》《民主建国与附土抗战》等。

[18][21] 周鲸文:《忆萧红》,《文教资料》1994年第2期。刘以鬯、周鲸文:《周鲸文先生谈端木蕻良》,刘以鬯:《端木蕻良论》,第110页,世界出版社1977年版。

[19] 姜涛:《“集纳”空间与“马凡陀山歌”的生成》,《华中师范大学学报》2018年第4期。

[20] 包括赵惜梦、陈纪滢、于浣非、萧军、罗烽、白朗、舒群、杨朔、孙陵、黑丁、李辉英、孔罗荪等。参见陈纪滢《三十年代作家记》,第180页,成文出版社1980年版。

[22][28][33] 端木蕻良:《北风》,《端木蕻良文集》第3卷1998年版,第376页,第382页,第388页。小说原刊于《星岛日报》副刊《星座》,06版,1941年2月6日-21日。《文集》版未能将题记部分较好地体现出来。

[23] 毅夫(于毅夫):《在陈诚将军的招待会上》,《反攻》5卷6期、6卷1期合刊,1939年7月。

[24] 《本会上六中全会快邮代电》,《反攻》7卷第5期,1939年12月。张洪军文章注释有误。徐仲航:《在“东总”召开的“关于恢复东北政治机构问题”座谈会上的发言》,《反攻》8卷第5期,1940年7月。关于此时段的总体状况,可参看张洪军和戴茂林、邓守静的历史描述。张洪军:《东北籍抗日救亡人士在重庆》,《理论学刊》2008年第5期。戴茂林、邓守静:《八年抗战中的东北救亡总会》,第95-96页,东北大学出版社1996年版。

[25] 萧红:《寄东北流亡者》,《大公报》(汉口版)副刊《战线》,06版,1938年9月18日。此文为端木蕻良所作,理由见正文稍后部分。

[26][32][38][39][41] 端木蕻良等:《关于日本侵华十周年之宣言》(1941年),毕万闻译,《民国档案》1992年第2期。这则宣言的中文版登在《时代批评》第79期上,题名为《旅港东北人士“九一八”十周年宣言》,《时代批评》4卷第79期,1941年9月。与英文版相比,在内容上与表述上均有不小的差别。从篇末署名情况来看,在一众东北名流中,端木蕻良的位置相当靠前,甚至在何镜华(东北军著名将领)、于毅夫之前,这应该是因为他参与了宣言的起草工作。

[27] 《时代批评》九一八十周年纪念感言特辑中的文章如《不要使华侨失望:“九一八”在星嘉》《九一八的病根》《“九一八”十周年纪念日痛语》《十年了!》,大都表达了类似的意思。参见《九一八十周年纪念感言特辑》,《时代批评》4卷第79期,1941年9月。

[29][34][36] 萧红:《北中国》,《萧红全集》第4卷,第107页,第99页,第110页,黑龙江大学出版社2011年版。

[30] 萧红:《寄东北流亡者》,《大公报》(汉口版)副刊《战线》,06版,1938年9月18日。萧红:《给流亡异地的东北同胞书》,《时代文学》1卷第4期,1941年9月。端木蕻良晚年回忆可参见曹革成《我的婶婶萧红》,第126页,时代文艺出版社2005年版。二者对比,后者明显增添了大量“萧红式”的感官细节。

[31] 萧红:《九一八致弟弟书》,《大公报》(香港版),08版,1941年9月20日。

[35] 钟灵瑶:《体验与记忆:有情的家园书写——论萧红的〈北中国〉》,《新文学评论》2019年第2期。

[37] 端木蕻良:《在战斗中长成》,第87页,《端木蕻良文集》(第5卷)北京出版社2009年版。原载于《光明报》,1941年9月18日。

[40] 国民政府在1942年5月以“集中东北抗日力量,组成一个总的抗日工作团体”为由成立东北四省抗敌协会,也是希望将这一威胁性的力量纳入管理。

[42] 郭帅:《“合法的秘密工作者”——左联解散后多数盟员的去向问题(1936-1938)》,《现代中国文化与文学》2022年第3期。

[43] 袁权辑注:《端木蕻良致胡风的二十一封信》,《新文学史料》2013年第1期。

[44] 参见萧军《萧军东北日记(1946-1950)》,第99-101页,香港牛津大学出版社2014年版。

[45] 参见卢毅、罗平汉、齐小林《抗日战争与中共崛起》,东方出版社2015年版。

[46] 易劳逸:《毁灭的种子:战争与革命中的国民党中国(1937-1949)》,王建朗等译,江苏人民出版社2009年版。

[47] 骆宾基:《政治与文学——中国现代作家作品在日本代序》,《了解时代的窗口》,第120页,人民日报出版社1988年版。

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。