王继军:无愁河里的一愁——纪念黄永玉先生

《无愁河的浪荡汉子》2009年开始在《收获》刊发。前面二十万字,是黄先生早已经写好的,曾经在《芙蓉》上发表过,为了这部作品的完整(当时属于正在展开),据说也是为了激励黄先生写下去,李小林老师决定重新以连载的方式刊发,黄先生为每期连载的内容配插图,插图是新创作的。这部长篇巨著的第一句话是:“他两岁多,坐在窗台上。”黄先生配的插图是一个娃娃——也就是后来大名鼎鼎的序子——趴在窗台上,双手搭在栏杆上,正往外看。窗外有房子,有城墙,有山,有太阳正放光芒。近景有一只座钟,时针指在九点上,那序子看到的太阳就是冉冉升起的太阳了。小说连载到2020年,最后一期写的是走南闯北的序子闯荡台湾,遇到了险情,结尾是这样的:

早饭刚吃过,戴铁郎来招待所找序子:

“我爸爸在门外桄榔树那边等你,有话说。”

见到坐在路边铁椅上的戴美浪:

“明天中午十二点,台湾警备司令部彭孟辑要抓你。明天大清早六点钟有一部老货车停在你门口。不要问,带好行李上车。去基隆。下车有人接你,给你去香港的船票。”

(未完待续)

这是最像连载小说的一个结尾了,只是自传体小说,结果肯定是有惊无险了。

拢共算起来,大约有两百多万字,序子从两岁长到二十多岁。

我是编校人员,从头算一个字一个字读下来的。

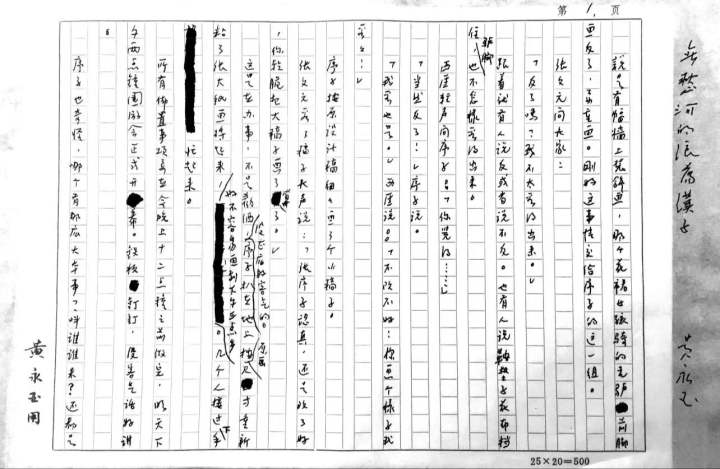

《无愁河》的每次刊发是一个小小的工程。先是黄先生手写在带格子的稿纸上,钢笔竖写,然后再由人输入电脑,然后打印出来,好像是经李辉老师寄给我们美编李筱老师,或者把电子文本Email过来,由李筱老师打印出来,然后由我来编校,同时黄先生的手稿也复印一份寄过来,编校的时候打印文稿要跟原稿对照着看。有一些字输入者可能会认错,或者认不出来留着空白,有些字要根据上下文去猜测。这方面,钟红明老师是行家,遇到“疑难杂症”,就得请她出手,从字形到字义,到黄先生的写字习惯,努力猜出一个妥帖的字来。实在猜不出,最后还得请黄先生明示——在返给黄先生亲校的校样上打上问号。有一次,我好像误会了黄先生写到的一个植物“胡萝卜”,改成了其他植物,黄先生直接在返回的校样上画了一个胡萝卜,还附有一行小字:请编辑大人明察。

饶是如此反复校对后,最后李小林老师把关的时候就好像前面没有校对过,各种错误还能层出不穷。黄先生有惊人的记忆力,多么久远的生活都能如数家珍地呈现出来,到我辈这里只觉乱花渐欲迷人眼,只想“一日看遍长安花”,细处经常失察,幸亏李老师亦具惊人的记忆力,能“兵来将挡”。比如序子儿时见过的一个人物,到序子青年时期又出现了,而这个人物三个字的名字可能会差异一个字,李老师会打电话说:“小王,我记得前文提到过这个人,好像不是这个名字,你核对一下。”此时,所谓“前文”可能已经是五十万字前面的事了。凡此种种,不胜枚举,凡是李老师让核对的,一核一个准。

黄先生的写作是“一个人的社会史”,先不讲内容,单讲用以表述内容的文字就很丰富,有古老得只能在《汉典》里查到的字,比如胡同的同,黄先生多用繁写的“衕”。还有民国的简化字,也有新中国的“一简”“二简”的字,比如建设的建写成走字旁加一个占有的占。如果没有那么严格的规范化写作的要求,这不同的字体本身都有呈现不同时代气息的用处。用“衕”表达朱雀城的巷道就比用“胡同”更有古意,更准确体现序子两岁多时朱雀城的情景。我查了一下,明沉榜《宛署杂记·街道》里说:“衚衕本元人语,字中从胡从同,盖取胡人大同之意。”元张可久《小桃红·寄春谷王千户》里写道:“紫箫声冷彩云空,十载扬州梦,一点红香锦衚衕。”到《儿女英雄传》里还在用:“我也没那大工夫留这些闲心,横竖在前门西里一个衚衕儿里头。”黄先生笔下的朱雀城不是跟现代都市相对的浪漫淳朴的“边城”,而是承古融今的斯文之地。这个“斯文”既能通古,也能接今,有点像保守主义保守又改良的架势,是“衕”——《说文》里解释“通街也”。至于新中国成立后的“一简”“二简”,我小时候是学过的,因为后来废除了,后来几乎再没见过,更不用说使用了,偶尔在黄先生的手稿上看到几个“一简”“二简”的字真是分外亲切。如果有“唯二”的话,大概是在编贾平凹先生的手稿时看到过这种“一简”“二简”的字。以贾先生的年岁,这种字的出现比较“适龄”,倒没有留下特别印象,而出现在黄先生的手稿上,有点类似在二十年代的朱雀城里看到了七十年代的招牌,这种穿越,就是仇家相见也有点老乡感了,其中还有点魔幻的味道。有些时段的状态,真要精准地表现,局部地使用这些字其实更贴切,就像有些地方的事物或关系只能用方言传其神一样。这是文字本身的社会性,任何主义任何规范到不了的“境界”。所以黄先生要再现他的“社会”,在《无愁河》里大量使用了方言,方言很多时有音无字,只能找同音字加引号表达。比如“帕犭+面”(打不出这个字)代表“果子狸”,比如“夏”,指代“竹背篓”,比如“又还有个上海客,是个有匡的”,这个“有匡”是指“有钱”。还有“满”是“叔叔”的意思,等等。我不是朱雀城人,没有第一时间的那种亲切的“感同身受”,但是浸淫久了,这些方言能更直接地进入小说中朱雀城的世界里。如果是湘西的读者,肯定会在第一时间里感到亲切吧,就像我读《金瓶梅》,里面出现家乡的方言时,会产生非同寻常的真实感。方言里的词语可以找到对应的普通话里的词语,但是只是大致的对应,里面的韵味却不是完全对应的。比如“朱雀有几个著名的‘朝’神”,这里的“朝”是指人精神不正常,但是如果说“朱雀有几个精神不正常的人”则完全不能表达黄先生要表达的意思。朱雀城里的那几个“朝神”,也就是几个精神不正常的人,如果放到“文明”社会里基本上是要打入另册的,但是在序子儿时的眼睛里,他们不是“朝”而是有点“神”,羝怀子,小孩子逗他唱戏,他唱完会说:“不晓得怎么搞,今天的嗓子硬是特别之清亮……”罗师爷,顽童纠缠他,他会说:“莫闹!你闹,我只要稍微一抬手,你就会摔几丈远,不得开交。”还有个唐二相,是朱雀城打更的人,似“朝”非“朝”,遇到真情的人,他喜欢,他信服,会捏着你手杆问:“喂,昨夜间,我那个三更转四更的点子密不密?妙透了是不是?”这些都是序子陌生的“朝神”,序子有一个亲二舅,自小害过一种病,四十多岁的人还是十一二岁的心态,熟读诗书,不能解其味,但是经常在日常生活中“引经据典”,他挨母亲的打,会说:“伯俞泣杖还不到时候,家婆手底还重得很。”跟几岁大的序子一见如故。“我也疼狗狗(序子),我把狗狗当儿。”他还补充道,“不是真的当儿,我心里把他当儿。”序子家变,先躲到深山里,后再次来到外婆家,外婆说:“他想狗狗得很……他盼狗狗多年,讲他发梦忡都叫狗狗……”二舅自己则说:“是是是,我填了一阙《临江仙》,题为‘雪湿梦’,我要和狗狗论一论。”黄先生笔下这种形象的人,用“不正常”或者“神经病”或者其他词来形容都是不能道出其中的意蕴的,这个“朝”字在某种意义上勾连着整个朱雀城的人文意蕴。这些“朝神”的意蕴跟文光小学的先生们的意蕴,跟义字当先的王伯、隆庆的意蕴,跟老师长、爷爷、音乐家父亲、黑帮当家的意蕴是牵扯在一起的,有庄子《齐物论》的痕迹,它不一定是思想的结果,而可能是生活自然而然的“智慧”,因为日常生活里,童心是持久的结构性的一种力量,有“非理性”的一面——自然地亲近“朝”。福柯说“疯癫与终极性的联系一旦消失,也就同时意味着它的独立性的消失:疯癫不再是揭示理性所无法达到领域的力量了,而逐渐成为理性的仪仗和随从。”什么是“理性所无法达到的领域”?比如超功利的境界。“昨夜间,我那个三更转四更的点子密不密?妙透了是不是?”这是一个典型的“无用之用”。黄先生笔下所有他喜欢的人物,不管是老学究,还是留学士,抑或乡间野人,都有一点“朝”的精神。黄先生自己说,想在死前就开追悼会,找个躺椅躺在中间,“趁自己没死,听听大家怎么夸我。”而《无愁河》里确实描写了这样一场别开生面的追悼会:“死者”是刘三老,“留学东洋和西洋,周游列国。曾与章炳麟、蔡锷等人交游”。他躺在灵床(一条长凳)上,一帮好友奏哀乐,致悼词,各种追思。别人说得不对的地方,他忍不住从灵床上坐起来纠正……应该是“‘朝’之至”了。

从2009年开始连载,到2020年结束,每年六期,那么就是刊发了七十二期,编辑下来自然有很多感受,但有一个感受贯穿始终,就是每期两万左右的文字里,总埋伏着一个精彩的点,有时候是一个人物,有时候是一个场景,有时候是一件轶事——它连载的不是前面故事的“下回分说”,而是正在展开的生活会带来什么“迷人”的东西——就不例举了。但编校下来,我还是最钟意《朱雀城》。朱雀也近乎边城了,但是《无愁河》里的这个边城,不是跟人性迷失的都市概念相对立的概念,而是人性的集合处。得益于作者特殊的身份,《无愁河》几乎再造或者说再现了这个城,也可能不是无意的,黄先生在小说里几次提到詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》,他写朱雀城的街道、店铺、学校、寺庙、公馆……以及各种风土人情都是不吝笔墨,有点像乔伊斯写都柏林的架势,当然最重要的自然还是写人。而写朱雀城里的人,黄先生先天条件真好。他们家算朱雀城里的书香门第,家门楣上书有“拔贡”二字,用序子的父亲的话说是耕“砚田”的。民国了,不再设私塾什么的,序子的父母摇身变成了小学校长,自然广有人脉了。另外,父系母系都是大家族,单是姻亲这层关系,几乎就将朱雀城的各类人马一网打尽了,上至达官贵人(最达的是熊希龄,中华民国第一任内阁总理,其次湘西王陈渠珍),下至贩夫走卒,都有“自己人”,作者只写“熟悉的生活”就将全城的人写到了。黄先生写人不是本着某种主义去写,而似乎是本着情谊去写各种主义,国民党的、共产党的,地方军阀的,黑道的、白道的、中间道的,经济的、人文的,汉族的、少数民族的,男性的、女性的,理性的、非理性的……都有机地融合在一起,很社会,很共和,而写人最丰饶最蕴籍的是写人的人情世故,善的、恶的,温馨的、冷酷的,正的、邪的,都不极端,极难的地方也留有转圜余地,即便是像序子的父母作为共产党员被追杀这样的事情,也有消息泄露,有机会逃逸,而序子还有更好的机会被带到深山里藏匿,过了一段桃花源的生活。而这个小小共和国的“道统”,或者说人情世故再往上一点的境界就是“朝”,就是“无用之用”的逍遥精神。

说是“无愁河”,也恰是要说愁事多,是说“一江春水向东流”。还是幼儿的时候,序子的父母双方逃亡,生死未卜……生活正常了,爷爷过世,家境衰落,然后父亲又失业,湘西王被调走,朱雀城百业凋敝,不得已父亲到外地谋生,序子自己小小年纪也开始背井离乡,过上了颠沛流离的生活,经常身无分文,靠各种侥幸混一口饱食,有一次理发,一颗炸弹就在身边爆炸,理发师死了,他无恙……换一个角度写可能就是“茫茫黑夜漫游”,但是凭着一点“无用之用”的斯文,愣是将“茫茫黑夜漫游”写成了“无愁河的浪荡”,在局促中转身,在山穷水尽处柳暗花明。

但是有一个地方,有一段经历,序子却永远没有“转过身来”,那就是“幼麟心血来潮,居然把序子送到左唯一那座实验小学做四年级学生”。作者写道:“序子以后的一生变化、幻遇、魔劫都得益于这次冶炼。‘祸兮福所依,福兮祸所伏’,这十字真言对于序子的未来,是再准确没有的了。”在作者看来,这次经历“是实验的地狱,是刀山、油锅、望乡台。”两百多万字编校下来,其间序子经历各种困顿,黄先生从没有下过这么重的“断语”,这只是四年级小学生的一种经历,而耄耋之年回忆起尤不能释怀,虽然用了“得益”两个字,但两百万字读下来,这个“转身”转得好像有点硬,体会不到黄先生的洒脱,序子得到的益处似乎没有在以后的磨难中用上过。序子的生活“一江春水向东流”,但终究是流逝了,只是这一愁,却如岩石一样一直艮在那里,消化不了。

关于实验小学,黄先生好像写得语焉不详,不乏矛盾之处。比如这个学校其实很简陋,校舍设在一个并不为人待见的傅公祠里面,学校教职工只有两个人,一个领导(没有成文批他为校长),一个员工。上下课的铃铛都是这两个人轮流摇,高年级的各种课,公民、书法、国语、自然、历史、算数等等都是领导一个人上,员工管低班。因为领导不擅长音乐美术,所以这个实验小学的音乐和美术课就不发达。学校里经费也不多,以至于领导自己写大字卖给学生临摹(属于作业)筹集经费。但是,“有头脑或自以为有头脑的朱雀城乡亲父老,都兴高采烈地把亲生骨肉奉献到傅公祠实验小学”,饶是序子的父亲本人贵为小学校长,也把自己的孩子送到这里来,简单讽刺他们“自以为有头脑”肯定是不恰当的。

这个学校的特点,在序子看来,最突出的就是体罚——打板子,不管犯什么错,首先就是板子伺候。而犯什么错,也没有章法:“你们进实验小学,开门见山头堂课脑壳里头就要预备一个道理:‘一点不要想讲道理。’对错都由不得你。”关键是领导自己都不知道哪是道理哪不是道理,如果被打的人不服,就加打板子。然后是惩罚性大体量作业,比如每天交一张五百字的小楷和一张三十个字的大楷。有一个学生为了省事,小楷写的是“一、二、之、小……”这虽然有偷懒之嫌,但是并不违规,在另一处文光小学里面的先生看来,肯定是一桩趣事,实验小学却要打板子。这个同学重新写了“科、长、员、八、神、鸡”等,不行,领导亲自布置了字,这些字是:鸕、鸚、鹮、鸝、鸞……还有一个特点是我总结的,大概就是主张正能量。序子写了一篇作文,很纪实地写了自己大屋着火的事情,然后写到朱雀城木头房子多,经常发生火灾,还有孩子烧成焦炭,自己想不出救治的办法,哀叹了三声。在领导看来,“张序子的心跟别个人的心不同,别个人写朱雀城家山如何之秀丽、春夏秋冬一年四季景色之变化,城里城外老百姓过日子如何之太平融洽,父母兄弟在家如何之快乐温暖。他不写,他都看不见,他就喜欢写烧屋。自家的屋烧掉不算,还希望全城所有的房屋都火烧连营……这种人,绝对是一个不忠、不孝、不仁、不义之人……”因此要打序子板子,引得序子英雄气起,狠狠地咬了领导一口,然后开始了漫长的灰溜溜的逃学生涯。

为什么朱雀城有头脑的父老乡亲要把孩子送到这样的学校?

序子的父亲是这样想的:实验小学在教学中将采取“辩证唯物主义”和“阶级”学说。

戴国祥做旅长的父亲是这样想的:“打得好,打得好,这小狗日的总要有个人怕才行……严师出高徒嘛!放心打!”

湘西王陈渠珍是怎么想的,小说里没有直说,只是序子父亲的一个朋友说:“让玉公失望,虚有共产党之表。”

黄先生开脱说,这个领导背叛了共产党,投降国民党也不招人喜欢,他是两头招恨,也恨两头,所以“就拿伢崽们发气糟蹋,这要不得得很,不是办教育的样子”——归结为他个人的恶,只是恶到序子想“不晓得十殿阎王要不要他……让他上刀山,下油锅”,又担心阎王也怕他,“万一他一脚把阎王爷踢下宝座,自己当上阎王爷那如何得了?”

也许是个人的恶,也许不是,反正黄先生给这个实验小学的领导取名叫“左唯一”。

《无愁河》只写到抗战胜利后的事,再后面的事还没有写。同事们在一起聊天,都是很希望看到黄先生如何写再后面的事,其实是不能这样希望的。

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。