重读《孤独者》:“盛装的画像”

原标题:“盛装的画像”——《孤独者》与鲁迅小说的镜像动力

《孤独者》被称作“包含问题最多”[1]的鲁迅小说,但研究者的评价并不一致。李长之将其归为“失败之作”[2]。竹内好不同意李长之的看法,而是将它与《在酒楼上》并列,看作是与“《药》的系统”与“由《故乡》和《社戏》所代表的系统相关又独立的系统”[3]。值得注意的是,鲁迅同时代人认为《孤独者》写出了“更深刻而悲哀的彷徨”,而鲁迅也曾自称“是一个明暗之间的彷徨者”[4]187,这提示出《孤独者》乃至小说家本人,颇具为《彷徨》集点题、代言的特征。有意味的是,《彷徨》由1924年的4篇小说与1925年的7篇小说组成。当鲁迅进入到1925年、即后半段“《彷徨》叙事”[5]时,他差不多于1925年10月17日之前完成《孤独者》,至11月6日相继完成了《伤逝》《弟兄》《离婚》,这四篇小说形成了《彷徨》内部一个流畅、完整的叙事段落,《孤独者》仿佛是休止、停顿后集中喷薄的开篇。

而魏连殳形象在鲁迅小说中并不孤单。倘若着眼于其狂狷气质,则鲁迅的狂人形象谱系中还能找到一系列人物:如1918年《狂人日记》中的狂人、1922年创作的《白光》中的陈士成、1925年创作的《长明灯》中的疯子等与之呼应。有论者提出鲁迅小说中存在着一个“孤独者谱系”。但无论是狂人谱系还是孤独者谱系,魏连殳形象都可谓其脉络的集大成者,他可以看作是鲁迅文本中一个镜像式的存在:既呼唤出一年后其原型人物之一范爱农的现身,又揭示出“范爱农型”人物在两年多内被三次塑造的重要性。而魏连殳“阴影似”的形貌、与其被驱逐又反驱逐过程的神秘色彩,仿佛是对《孤独者》写作一年前(1924年9月24日)《影的告别》中“彷徨”一词的演绎,“影的告别”之辞以人物形象形态予以再现。由此,《孤独者》不仅在《彷徨》集中占据了重要位置,同时也富于《野草》气息。

由于《孤独者》的“自叙”[6]30,114,163、“自传”[7]色彩相当明显,笔者拟从原型人物与本事考辨出发,从历史维度还原小说中的物品、事件,探讨自叙如何成为小说的动力。

一、隐身的原型人物

魏连殳在祖母葬礼上的举动被周作人明确指认为来自鲁迅在继祖母蒋氏葬礼上的“事实”[6]187,而魏连殳有两位祖母的情节也与小说家的经历相符:鲁迅的祖父周福清先后娶过两位妻子:前妻孙月仙(1833—1864)、后妻蒋菊花(1842—1910)。蒋氏可谓《孤独者》中显在的原型人物,以魏连殳“少见笑容”[8]157的继祖母形象呈现。但容易被忽略的则是第三节中,女工指认“许多盛装的画像”中的“一幅像”是魏连殳“自己的祖母”,这对应于鲁迅的亲祖母孙月仙,她在鲁迅父亲周伯宜只有三岁时便去世了。这位以“画像”形态闪现的人物,其实是贯联鲁迅家世背景与《孤独者》文本之间关系的一处入口。

图1 鲁迅祖父周福清与祖母孙氏(右)、继祖母蒋氏的彩绘神像

“挂像”“拜像”“下像”是绍兴民间从除夕至正月间重要的祭祀活动,而祖像、逝者像则是家族祭祀的重要实物。由周作人日记可见,除辛丑(1901年)、甲辰(1904年)、乙巳(1905年)周作人在南京江南水师学堂过年、未能记载家族“拜像”外,他在绍兴过年的戊戌(1898年)[9-11]、己亥(1899年)[12-13]、庚子(1900年)[14-15]、壬寅(1902年)[16-18]、癸卯(1903年)[19]年间,有关周家新台门拜祭祖先像的记载相当完整。周作人1950年代回忆文中则补充了祭祖仪式的细节,筹备拜像往往需要很长时间,“从下午起就要着手”:“前面放好桌子,杯筷香炉蜡烛台,系上桌帏”,“点上蜡烛之后,先上供菜九碗,外加年糕粽子,斟酒盛饭,末后火锅吱吱叫着端了上来,放在中间”[20]124-125。祖像连续十八天受到供奉。除了周家新台门的拜像外,周氏兄弟还参加了周家老台门[21]以及姻亲家族的拜像[22]。这一祭祀活动,并未因周氏兄弟接触新思潮、留日归来,或举家北迁而有所改变。

据《越城周氏支谱》记载,孙月仙“生道光癸巳九月十九日子时,卒同治甲子九月初五日亥时”[23],即生于1833年10月31日,卒于1864年10月5日。她于1858年生周德(周氏兄弟的大姑母),1860年生周伯宜(周氏兄弟的父亲)[24]655;其间还生育过一个儿子,但夭折了[25]。她去世时仅有31岁,与幼年魏连殳眼中“年青,好看”的形象相符合。孙月仙画像现藏绍兴鲁迅纪念馆,这是一张周福清与孙氏、蒋氏的彩绘神像,纵167.8厘米,横113.5厘米,20世纪50年代由周作人捐赠(见图1)。由于有两名子女长大成人,孙月仙在周氏家族中一直被纪念,周作人称其为“先祖妣孙太君”,在日记中记载了周家在其生辰、忌日对她的祭祀。

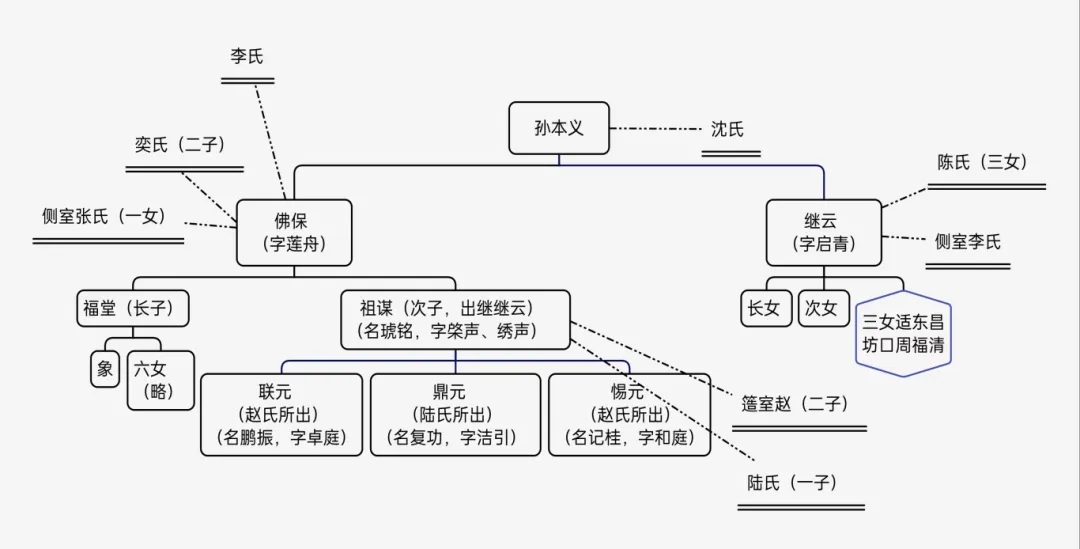

而周福清与孙月仙的婚姻,仅是周、孙两家关系的一个部分。绍兴大族之间往往通过婚姻与科举两种关系紧密联结。孙月仙去世三年后,1867年周福清考中举人,同榜中试还有孙月仙的兄长孙琥铭(1843—1874),而他们共同的业师则是周福清的族叔周以均(1804—1871),周福清与孙琥铭是同窗、同年。1893年科场案发,距离孙月仙去世已有29年,周、马、章、陈、孙五家合资为子弟贿买举人,孙家便是孙月仙、孙琥铭家。但孙琥铭并非孙月仙的亲兄长:孙月仙的父亲孙继云(字启青,1795—1854)与妻子陈氏(1797—1864)、侧室李氏(1819—1854)均未生育儿子,仅与陈氏生育了三个女儿;因此孙月仙的伯父孙佛保(1791—1861)将次子孙琥铭过继给弟弟孙继云为嗣子。

从《绍兴孙氏宗谱》,可以看到孙氏家族相关人物关系(见图2):

图2 孙月仙周边孙氏家族世系

从孙本义(1766—1837)这一辈开始,孙氏家族“徙居郡城偏门外跨湖桥”[26]28b,周作人提到孙氏祖母时,多提及偏门外跨湖桥这一地点,而“至偏门外”看会、看戏是周氏兄弟常见的外出活动[27-28]。孙本义有二子:长子孙佛保、次子孙继云。孙继云的三女即孙月仙,“适东昌坊口周福清”[26]29b,成为周氏兄弟的亲祖母。而在孙继云去世45年后,周作人仍在日记中记录其忌日[29]。由于孙琥铭的举人身份,“郡庠廩膳生”“户部山东司主事加二级”“诰授奉政大夫”[26]29a-29b的头衔,其祖父母、父母、本生父母于同治十一年一月初九日(1872年2月17日)受到朝廷颁发的诰命[30]。

周氏兄弟与孙氏家族后人,尤其是与孙月仙兄长的子侄辈“象叔”“和庭叔”(孙惕元)[31-33]等一直有交往。周氏家族对孙月仙的纪念以及与孙氏家族成员的交往,对周氏兄弟产生了潜在影响。《孤独者》中的“拜像”风俗,以“盛装的画像”引入了这位以往多被忽视的孙氏祖母,使其成为小说中隐身的原型人物。然而,孙月仙的生平经历资料很少,但其家族周边人物的事迹则为小说中的“画像”提供了重要线索。其中,孙继云侧室、孙月仙庶母李氏便是一位值得关注的人物,她的事迹被载入《绍兴孙氏宗谱》中的《节烈传》:

侧室李氏,本良家女,性柔婉,勤于操作,颇得大妇怜。启青公疾,李躬侍汤药不稍懈,见公病渐增,日夜籲天,愿以身代,然卒不起。即欲引决,赖大妇劝谕,始忍痛饮泣,勉襄丧事,越八日,家人防范稍疏,乘夜自经死,咸丰六年题请旌表,呜呼烈矣。[34]

这位柔婉而刚烈的青年女性因丈夫去世而自杀、去世时年仅三十五岁。作为妾室,她平日“勤于操作”、努力抑制自我,获取了正室的垂怜。但她未能生育,如此便与育有三女的正妻陈氏之间的地位差异悬殊。在丈夫孙继云重病期间,她不仅“躬侍汤药”,并日夜祈祷“愿以身代”;丈夫去世后她要立刻自杀的意图被主妇劝阻,但八天后终于自尽。与无可挽回的青春生命相比,家人能为她做的仅是“题请旌表”,可谓以性命践行了“烈女”的标准但未获官方褒奖。实际上,像李氏这样的女性不仅在《绍兴孙氏宗谱》中并非仅有,在《越城周氏支谱》中也不在少数。1918年前后所编的《绍兴县志采访稿》卷八“列女一”的大半篇幅,收录的是包括李氏在内的多位孙家烈女事迹:除《李氏传》外,还有《淑贞传》《笑梅传》《筠卿传》《松娥传》《佳徵传》《赵氏传》《张氏传》《沈氏传》《江氏传》《侯氏传》;孙家节妇、孝女则人数众多,另见于《节孝表》,孙氏家族在绍兴当地作为道德仪范的影响力可见一斑。

当遭遇兵难时,“一族一邑有若干数”妇女不幸丧生,固然使得周作人思之“作恶终日”[35];但在并无战争乱离的日常环境中,家族内外普通女性将节烈内化为生命信仰,这或许令鲁迅在阐述《我之节烈观》之后多年,仍然在小说中将反人道的道德标准,转化为主人公所面对的那种无影无形、却又顽固僵硬的伦理场域。

再看孙月仙的伯父孙佛保。他有二妻一妾。原配李氏(1791—1820),仅得年29岁;继配奕氏(1803—?),生二子(福堂、祖谋);侧室张氏(1806—?),生一女。作为正妻,原配李氏“貤赠宜人”;继配奕氏因生育了二子“貤封太宜人”,位阶更高。而当四人均去世后,孙佛保与继配奕氏“葬证谛山”,未曾生育的原配李氏与仅育一女的侧室张氏“葬方坞”[26]28a-29a。社会认同是通过封号、是否与丈夫合葬这类的死后殊荣进行确认的。

孙佛保的长子、孙琥铭的长兄孙福堂(1829—1916)长寿,活了八十七岁,他有一个儿子和六个女儿[36]。孙佛保次子、孙继云嗣子、孙月仙长兄孙琥铭,原配陆氏(1838—1887),生了一个儿子,名叫鼎元(1866—1918)。“簉室赵”(1843—1892)生了两个儿子,一个名叫联元(1866—1893),另一个名叫惕元(字和庭,1870—?)。[26]29a-30a值得注意的是,孙琥铭的长子、长媳、次子都获得了民国总统冯国璋颁发的匾额。长子孙联元(名鹏振)“著孝行,冯大总统褒题孝阙流芳匾额”,妻子陶氏(1865—?)获得“冯大总统褒题节励松筠匾额”[26]29a;次子孙鼎元(名复功)“衔福建福清县典史敕授儒林郎著孝,冯大总统褒题至性过人匾额”[26]30a;三子孙惕元(名记桂),妻子杨氏(1870—1899)是“同治丁卯举人”杨燮和的长女[26]30b,即孙琥铭与乡试同年杨燮和结为儿女亲家。其中,长子联元年仅二十八岁便早逝,他本应在1893年参加乡试,但这年夏天其母赵氏生病,“公忧形于色,行装治而不发”,即便收到陈学史敦促行程的书信后,“母勗其行”却“志在事亲,不惑也”。他用性命诠释了“天性纯朴,事母至孝”的故事。在母亲病重期间,他“尝药侍寝,衣不解带者数旬”,“遑遽无计”之际,“刲股投药以进”。赵氏病卒后,孙联元“哀毁几于灭性”,由此经受了身体损伤与心情哀痛,“服未阕”即“病殁”,“宗族称孝焉”[37]51a。结合1893年周福清科场案发,孙家出资试图为其贿买举人的,正是孙联元。联元究竟是死于丧母的哀痛,还是割股后的身体毁损,抑或在身心极度虚弱时受惊吓造成猝死,则因资料缺乏无法判断。

但无论如何,1919年,民国总统冯国璋为孙联元颁发了“孝阙流芳”的匾额。孙联元26年前割股疗亲[37]51b的孝行被表彰并放大了,而将其置于对“世风不古,孝道无闻”的新文化运动的批评背景中,则不难看到“二十四孝”余辉与新文化之间的剧烈冲撞。值得注意的是,孙月仙兄长孙琥铭在孙氏家谱编纂中起到了指导方向的作用,其道学家标准可以想见。而这份修订、刊行于1924年的《绍兴孙氏宗谱》对孙联元式“辨汤尝药,谁继汉帝之芳徽;扇枕温衾,孰踵黄公之懿范”的“二十四孝”的持续弘扬,正是鲁迅早在1919年发表的《我们现在怎样做父亲》中痛斥的观点:“大族的家谱”所宣扬的“哭竹,卧冰”与“尝秽,割股”[38],不过是迷信未破、医学未发达的产物,伦理批判本身便是医学/科学议题的贯联命题。将唯一的“出外游学的学生”魏连殳重新置于一个没有学校、也没有医生的小山村,“承重孙”面临的伦理质询实则是文明与野蛮的必然冲突。

如果说《白光》中陈士成的原型周子京置身于一个“近乎‘模板化’的科举环境”,其“家族背景被秀才、举人、进士、状元交相环绕”,原型人物因“举业期待与压力远超普通士子”[39],由此生成了小说主人公的悲剧;那么画像像主对应的孙月仙及其家族背景,则明显具有一种礼教典范的特征。孙月仙庶母李氏殉夫而死、家族题请旌表烈女;长兄孙琥铭是一位举人、是颇具家族影响力的道学先生;孙琥铭的两个儿子(孙月仙两位侄儿)均为至孝之人,其中一位曾割股救母、并因母丧离世,其妻(孙月仙侄媳)获得了“节妇”称号。烈女、节妇、孝子、孝女、道学先生的密集涌现,使孙月仙被道德律令和伦理关系紧紧捆绑。家族背景决定了孙月仙极有可能是一位奉行“夫为妻纲”的典范。1904年周福清病重期间曾自撰挽联:“死若有知,地下相逢多骨肉;生原无补,世间何时立纲常!”[40]197道出了去世多年的前妻在夫君眼中是“纲常”的代表人物,有着无法替代的地位。

当孙氏家族的道德模范的一面被呈现后,以画像形态出现的“自己的祖母”,成为魏连殳所要面对的“传统”的象征。人被置于画像中,本身便有禁锢的性质,如同孩童眼中“年青,好看”、形象完美;以及在女工眼中可以保佑小孩“生龙活虎似的大得快”[8]156、拥有近乎神的功能。在从生者到画像的物是人非中,始终处在被动、僵化的状态,只能依赖后代的目光存在。

二、作为他者的镜像

由于逝者像(肖像画)作为明清画像的重要种类,在绍兴民间的日常生活中普遍存在。周氏兄弟的回忆中便出现过诸如曾祖母戴氏喜容像、伯宜公遗容像、介孚公画像[40]59,108-109,253、四弟椿寿画像[41]等。画像成为生者与逝者相处的方式。《孤独者》中的画像也可以看作是一个联结阴阳两界的入口。“我看她时,她的眼睛也注视我”,祖孙对视的画面跨过了生死界限,变成了孩童辨认母亲的脸、母亲报之以爱抚和微笑。这种“面对面”的人鬼/神交流尽管有着非日常的、礼教的形态:像主身着“描金的红衣服”、头戴“珠冠”、在一年一度的正月祭祖中出现,却给魏连殳留下了不可磨灭的温馨印象。画像甚至活了起来:祖母“口角上渐渐增多了笑影”,而“我”与她心意相通。

由于正月悬挂的祖像要连续十八天受到供奉,画像的加入使得七代有可能同堂[20]124-125。《孤独者》中的祖孙三代(祖母、父亲与“我”)同时在场,画像成为一个将血缘关系转化为精神联结的载体。而这幅一闪而过的画像,更映现鲁迅小说的共有特征:人物往往有着自己的镜像,而镜像构成了人物的他者参照。

以孙月仙为原型的“自己的祖母”,与以蒋菊花为原型的“家里的祖母”构成了一对镜像。孙氏居偏门外跨湖桥、蒋氏居昌安门外鲁墟,均为陆游故里[20]61。蒋氏是孙氏的替代者,其身份是继室、继母、继祖母,唯独不是她自己。而孙氏虽然出身道德模范家族,但画像面貌的模糊与笼统、服饰仅象征阶层与品级,暗示了人物同样被物化与象征化。蒋氏与丈夫的冷淡关系,显示孙氏的另一种可能性:假如没有早死,也会渐渐沦为“灰色的女人”群体中的黯淡成员。

早逝的“自己的祖母”成为儿孙指认的画像;而活着的“家里的祖母”则“终日坐在窗下”“机器似的”“冷冷的”,同样具有画像的静止特征。画像的“年青”“好看”反衬出活人的衰老。如果说孙氏成为了画像,那么蒋氏则以画像为规范[42]59-60,尝试成为画像的影子而不得。无法抹杀的血缘关系被转化为精神图腾,而虚无飘渺的死者的灵魂又对活人终生不辍的劳作形成了覆盖。除此之外,小说家又近乎戏谑地设置了俚俗的大良祖母,在二人之外又构筑了一重具有现实感与市井气的镜像。实有被虚化了,而虚幻又超越了真实,只有将二者乃至三者的镜像相互拼接,才能绘制出近代女性群体包含精神性与肉身性的完整肖像。

孙月仙被约定、被束缚的身份,化作了小说中“自己的祖母”面带笑影的容颜定期进入子孙的生活。她象征着过去、传统,却又具有高度的稳定性。在《孤独者》中出现了11次“那时”,高于《呐喊》《彷徨》《朝花夕拾》《故事新编》中的任何一篇。而《孤独者》中的“那时”,与一年多后《从百草园到三味书屋》中“但那时却是我的乐园”中的“那时”同属一个时期,指的都是“鲁迅12岁以前即光绪壬辰年(1892年)之前”的一段童年生活[42]43。但魏连殳的追忆,即“那时我的父亲还在,家景也还好”[8]156是一种从结局回溯过程的讲述模式,本身包含了父亲去世、家境败落的信息。这与稍后《父亲的病》《藤野先生》中的叙述视角是一致的:叙述者并非回到过去眺望未知的未来,而是站在现在来回看已知的过去,在“《彷徨》叙事”的内部已经蕴含了“旧事重提”的叙述框架。但无论此后经历了何种家庭内外的变故,“那时”都是一个只要开启记忆阀门便触手可及的世界,不会因为现实世界的坍塌而发生变化。

作为被“现在”映衬的“过去”,“那时”显示鲁迅文本中时间感觉的连绵性与暧昧性。“过去”“现在”“将来”并无截然界限,物理时间的延续,决定了精神时态的交融。“现在”既然是“过去”的延长,则“过去”也有可能与“将来”发生交汇。对“那时”的讲述视角预示着被重提的“旧事”本身便具备了未来性。在幼年魏连殳与祖母画像对视的场景中,小说将魏连殳与祖母变成了一种互为他者的关系。对祖母来说,魏连殳是他者,他在“不可多得的眼福”中凝视着不会变老的画像,一次又一次地闯入了祖母的时间,不断把她带进活着的当下。就祖母所象征的强大、稳定的传统来说,魏连殳更具有他者性。魏连殳代表着将来,祖母则代表过去,而在中国文化的超稳定结构中,祖母也是现在的象征。魏连殳对画像的凝视,可视作“将来在现在中出场”[43]xxviii。然而,对魏连殳来说,祖母也是他者。但魏连殳与祖母之间的血缘关系(“分得了她的血液”),以及认定“她一定也是极其爱我”[8]157的无条件、无理由的基于生物学的信仰,使魏连殳在过去、现在中出场的同时,祖母所隐喻的过去、现在也必然在将来中出场。人物与他者难舍难分的关系,造成了人物象征时态的混乱,过去/现在/将来处于统一状态。

魏连殳与“自己的祖母”在拜像瞬间的相遇相契,显现鲁迅小说中的主体与他者同时发生、正好相合,这与列维纳斯所言主体与他者在时间上不相即[43]xliii并不相同。魏连殳与祖母互为他者的关系,显现了鲁迅小说中主体的复杂性,即主体以他者为参照,甚至与他者相交融而存在,这为观察鲁迅小说中人物的时间性提供了一重视角。魏连殳的时间性首先是以其追忆的具体时分来暗示。“傍晚”“黄昏”是鲁迅作品经常出现的时段,而魏连殳正是在傍晚(从点灯到“灯火销沉”“煤油已经将涸”)开启讲述的。昼夜交接的时刻、晦暗的光线、人物“阴影”似的形貌,使追忆在一种更容易靠近幽暗过去的氛围中进行,人物也开始联结昼与夜、生与死两种时空。魏连殳的时间性更体现在其新旧斑驳的精神底色,“阴影”的形貌也是其思想特征的外化。他既被“大家”称作“可怕的‘新党’”,但“架上却不很有新书”[8]144,显示其精神的旧底色。他同意祖母葬礼“全都照旧”[8]139当然出于族人的压力,却不乏对鬼神信仰的认同,他后来坚持要将祖母生前器具大半烧掉以侍奉祖母便证明了这一点。魏连殳与继祖母之间边疏远边继承的关系,从血缘/精神层面隐喻出“新”以无法挣脱“旧”的特殊方式存在。

小说人物介乎“明暗之间”[4]187的过渡色彩,则由特定的时代背景决定。在《彷徨》写作时期与鲁迅常有交往的文学青年指出,魏连殳大约早在“十几或二十年”之前出现,但他却指向未来:即这样的人物以后还会出现。主人公所处时代在辛亥革命前后,具有明显的“辛亥性”,这一历史背景规定了人物的时间感。

如果将《呐喊》看作鲁迅“五四语境中的双十怀古”,《呐喊》集可以用“头发的故事”[44]来概括,那么魏连殳在《彷徨》行将结束之际出现,可谓提供了一个止处,再次勾连起鲁迅小说的整体脉络,而小说家又是以头发这一细节来表现魏连殳的时代性。在魏连殳的葬礼上,“我”听到“地下忽然有人呜呜的哭起来了,定神看时,一个十多岁的孩子伏在草荐上,也是白衣服,头发剪得很光的头上还络着一大绺苎麻丝”[8]170。周作人对这种“苎麻丝”的戴孝发式有一个注解,而他是在讲解《风波》时提及的,显现《孤独者》对《风波》的延续。辛亥革命后被剪去辫子的七斤听到皇帝坐龙庭的消息“非常忧愁”[45],周作人指出因辛亥革命距离太平天国仅五十年,民间心理对剪发怀有“戒心”并不足怪。但《孤独者》中的戴孝发式则显现出七斤们在生存恐惧之外,更从“伦常道德”出发对辫子有着发自内心的“诚恳”坚守。许多人反对剪辫的重要理由,是于“孝道”有缺:因“儿子遭着父母之丧,要结麻丝七天,便是把苎麻丝替代辫线,编在辫子里边,假如剪了发就没有地方去结了”[6]41-42。扮演魏连殳嗣子的“十多岁的孩子”,将“头发剪得很光”,表明已经剪去辫子,时代在辛亥革命之后;但“一大绺苎麻丝”却假装仍有辫子、苎麻丝代替的是麻丝辫线、以示孝道。苎麻丝所模拟的假辫子,暗示出“长时段的辛亥革命”[46]的必要性,纲常伦理因深入人心而比专制政体更难撼动。周作人亲眼见过这一发型:“拿麻丝一大缕,用‘膏药粘’(膏药用的素材)贴在顶门上”[6]42,则鲁迅很可能也见过。辫子既在《风波》中成为政权变动的象征物,也在《孤独者》中充当了纲常批判的切入点。在“救救孩子”的呼声中,小说家设置了梳着双丫角的六斤没能逃过裹脚、导致行走时“一瘸一拐”,而寒石山的十来岁男孩继续披麻戴孝。辛亥革命后新生代的“全都照旧”,才愈发惊心动魄地显示出辛亥革命之后旧思想的根深蒂固,以及精神层面的革命之难。

实际上,魏连殳从堂兄弟让自己的儿子给魏连殳当孝子,以纲常为由合法侵吞魏连殳的老宅,延续的是几个月前《长明灯》(1925年3月1日)中的情节:伯父为了合理地驱逐侄儿、夺其房产,提出将未来的孙子过继给侄儿。这些都显示辛亥革命之后新旧交锋的残酷性。无论魏连殳们有没有对传统社会秩序构成挑战(疯子打算吹灯,固然是搅动了吉光屯的宁静;但魏连殳答应祖母葬礼“全部照旧”,却回避了正面冲突),无论是寒石山还是吉光屯,“异类”都会被定义成“狼子村的大恶人”,被明里暗里地吞噬。如同魏连殳的“承重孙”身份,即当现代主体暂时回归传统社会的身份标签中,礼教会变成实具野蛮性质的传统社会的文明护符。剪辫后又贴在头顶的“苎麻丝”,象征着辫子在政体层面被斫断后、仍在民众意识中以伦常形态继续生长,专制与纲常不过是一体两面,最终形成对异己分子生存/经济权的剥夺。

“我”与魏连殳正式熟识起来是在“冬初”,而这也是“我”与范爱农在经济拮据景况中却依然“喝酒,讲笑话”的季节,一年后《范爱农》为这一时节所补充的信息“接下来便是武昌起义”[47]324,明确将魏连殳的窘境置于辛亥革命前夜,其生存问题包含着一代人的转向困境。“长时段辛亥革命”的主题,将魏连殳放到传统与现代的接缝处。魏连殳的“辛亥性”表现为,他既埋葬了被纲常捆绑的前朝人,又被新生代以前朝人的方式埋葬。

值得注意的是,魏连殳尸体口角间“冰冷的微笑”[8]175,使得魏连殳在死后也变成了一幅精神画像,对自我作为夹缝中一代的“无地彷徨”感进行了嘲弄,将自我也他者化了。由此,画像既是《孤独者》的重要细节,也浓缩了小说的基本结构。从小说写作本身来看,有论者将魏连殳视作小说“作者的自画像”[1],人物塑造象征着鲁迅的自我凝视。从小说文本本身来看,联系到《呐喊》《彷徨》各篇的传记性,《孤独者》可看作“申飞”所撰《魏连殳传》,“申飞”又是鲁迅的一个笔名,魏连殳在虚与实的意义上,都有鲁迅镜像的意味。而在小说文本之外,《孤独者》完成后,1926年5月3日,鲁迅收到了陶元庆为他绘制的一幅二尺来长的炭笔素描[48]619,后长期悬挂在西三条寓所南屋[49]。如果说“肖像画是为了保留那个缺席之人的影像,无论这种缺席是一种远离还是死亡”[50],那么鲁迅悬挂自己画像的行为,相当于在日常生活中延续着小说中对昔日之我的凝视。

有论者概括出画像与观者是鲁迅文学的一个基本模式[51],而自我与他者的镜像关系贯穿于《呐喊》《彷徨》,因此魏连殳与小说家及其周边人物的具体关联,提示了进一步辨析小说人物经典意义的一个维度。

三、小说与“类小说”的互文

周作人与胡风在回忆中都提到魏连殳既采撷了鲁迅的事迹,又颇具范爱农的神韵[6]185,[52]。主人公与小说家、小说家的友人具有同质性,后两者在“回忆文”中甚至出现了混淆[53]29。

范爱农事迹对魏连殳的渗透,首先表现在小说家将后来描绘“我”与范爱农相处的感觉引入到“我”与魏连殳相处的模式中。在两份文类性质不同的文本中,两个精神主体的交流方式,都是“套话一说就完,主客便只好默默地相对,逐渐沉闷起来”,从寒暄到灵魂互袒之间的沉默时长,往往以烟酒为过渡工具。魏连殳“伸手取第二枝烟时”,忽然对我说“吸烟罢”[8]144;而范爱农“告诉我现在爱喝酒,于是我们便喝酒”[47]323,无实质内容的语言在挚友的沟通中反倒是多余的。二人的交谈,不但绝无迎合,甚至以抓住对方痛点为快:魏连殳问“我”所“图谋的职业也还是毫无把握罢”[8]154,立即引发“我”的“愤然”;而“我”再见范爱农时,则被对方告知“我一向就讨厌你”[47]323。在中国文化紧密捆绑、彼此缠绕的人际关系中,“我”与魏连殳或范爱农的相处表现出杜绝客套、力戒曲意逢迎的特点,双方保持了充分的距离感。魏连殳/范爱农的出现,可以看作延续了《狂人日记》中“父子兄弟夫妇朋友师生仇敌和各不相识的人”[54]等一系列纠缠不清的伦理关系讨论,树立了“五伦”中“朋友”一伦的现代模式,包含了鲁迅提出的具有未来性的伦理方案。

而这种颇具疏离感的朋友关系,又引向了知识者的生存焦虑。在小说中,当朋友生计堪忧时,“我”首先关注的是自己的境况与心境;而在回忆文中,面对境况窘迫、神情“凄凉”的范爱农,“我”做出了“决计往南京”[47]326、先自行谋求活路的决定。而魏连殳“知道我就要动身”后的“深夜来访”,吞吞吐吐地说出“我还得活几天”[8]160,与范爱农死后“我”回到故乡,得知范爱农生前常念叨“也许明天就收到一个电报,拆开来一看,是鲁迅来叫我的”[47]328,二人声音前后相接、如出一辙。而造成这种窘境的,则是魏连殳“被校长辞退”、范爱农的学监“被孔教会会长的校长设法去掉”[47]327。辛亥革命后魏连殳/范爱农一代的困顿,除了来自专制政体变身而来的纲常伦理的压榨外,知识群体内部的排斥更为致命。

魏连殳受到小报的匿名攻击以及学界流言,与范爱农“各处飘浮”、被知识界各方力量驱逐是相似的。而这种相似度仍然来自对范爱农材源的利用。魏连殳继祖母去世的诱因,是“有一年的秋天”“山村中痢疾流行”[8]138,这一情节与1909年绍兴痢疾流行相吻合。鲁迅继祖母蒋氏于庚戌年,即宣统二年四月初三日(1910年5月11日)去世[53]29,[55],而在前一年,即己酉年(1909年)夏秋之际,绍兴曾流行过一场痢疾。虽无材料证明蒋氏去世是否与痢疾有关,但小说情节与绍兴疫情的相似,显现出从史实维度辨析魏连殳形象的可能性。

自陈“素不建言、恐招世忌”的范爱农关于此事“不忍再默”,写信给绍兴医药学会,陈述“时已秋凋”“各处传染殆遍”的疫情[56]。范爱农来信与绍兴医药学会复信均刊登在己酉年八月朔日(1909年9月14日)第十六期《绍兴医药学报》“通讯”栏。周作人曾保存了1912年3月27日、5月9日、5月13日范爱农致鲁迅的三封信[57],而此信写于1909年9月14日之前,比上述三封信更早,珍贵性不言而喻。绍兴医药学会的会长是何廉臣,即一年后鲁迅在《父亲的病》中塑造的陈莲河所影射的绍兴中医界代表人物,复信即便并非何廉臣亲笔,也代表了何廉臣的态度。范爱农与绍兴医药学会的论争,是留日归来的清末新式知识者与以越医为代表的绍兴地方知识群体发生的一场正面交锋[58]40。

范爱农对绍兴当局及中医界应对流行性痢疾的方式非常不满。他认为,地方政府“日日鱼肉乡民,仅就线路内之居民,犹复不思保护”,“于国民生命关系事件,一若不负其责任也者”,这一直白疾呼已然触犯时忌。不仅如此,范爱农更将矛头指向了成立“年余”的绍兴医药学会,指出学会成立时的“简章”、宗旨与其实际作为之间存在落差:“似但表改良之同情,尚欠实行之能力”。[56]在疫情蔓延的情形下,学会“亟应设法调剂,以补助行政人所不逮”,以防出现“若火燎原”“不堪设想”的局面。范爱农提出的具体解决方案则是:“务希实事求是,或演成浅说,或审定良方,广发传单,大登告白,或请长吏火速晓谕,或劝绅富集资施济。”[56]

范爱农向《绍兴医药学报》的投稿,正是魏连殳式的“喜欢发表文章”之举,当然也是“S城人最不愿意”听到的,“一有,一定要暗暗地来叮他”。[8]150果然,范爱农的批评在令绍兴医药学会难堪的同时,引发了对方的反唇相讥。在复信中,学会先恭维了范爱农“桑梓情深、痌瘝在抱”的“救世婆心”,接下来开始逐步推卸责任,认为“痢疾一症,年年皆有”[59],将“今秋疫痢之所以盛行者”归为季节、地域等客观因素。与范爱农“没有顾忌的议论”相比,绍兴医药学会先与政府论调保持一致,宣扬“吾绍巡警有局、公益有社,自有应尽之责任,非今日医界权力所能及”[59];再从医理层面分析不同情形的痢疾发病原理,用细碎的医理分析掩盖了不作为的实质。而复信反驳的关键,则在发布免责声明的同时对范爱农进行变相威胁:“或执一定之成方,用治无定之病变,率尔发单广告,设或弄巧成拙,咎将谁归”[59],摆出一副早有预案、无须他人指手画脚的姿态,但言辞背后的恼羞成怒不难想见。

范爱农的批评出自务实的焦虑,但绍兴医药学会的回应却流露务虚的旨趣。前者怀抱亟待解决眼前燃眉之急的热切与诚挚,后者则始终高悬旗帜、占尽先机,却面对实际困局并无解决方案或意愿。1907年以前,何廉臣曾宣称中医“庶可与西医、东医竞争,于全球之上而自能独立”[60],显现以绍兴中医药学会为代表的绍兴地方知识群体颇能“审时度势,随西医潮流做出及时调整”[58]40。作为受新思潮冲击、逐步蜕变向新的地方知识群体,绍兴医药学会骛新的外表与新旧相参的实质,与留日归乡的新式知识者范爱农、鲁迅等共存于同一片乡土,二者矛盾的爆发可谓事属必然。

鲁迅于1909年8月底回国,1910年春末再遇范爱农(大约在此前后继祖母病逝),此时距离绍兴痢疾、范爱农与绍兴医药学会的论争仅隔一个冬天。好友在高谈阔论间,很难绝口不提这次论争,因为其间所牵涉的继祖母之丧、曾任周伯宜主治医生的何廉臣等,对鲁迅而言颇为敏感。鲁迅从范爱农赤诚直率的举动中,看到了自己与绍兴当地知识阶层发生直接冲突的可能性及结局。在《孤独者》中,鲁迅将论争背景化作了魏连殳祖母死亡的诱因(秋末痢疾流行),将范爱农信件引发的后果被转换为魏连殳日渐逼仄的生存环境,事件以一种隐晦的形态融为小说的起因与环境。作为“因”的本事被简化,主人公所面对的“于他有损”的“果”被铺陈。而在此后《父亲的病》中,何廉臣方才正式登场,可视作以回忆文形态补叙魏连殳困境之“因”。

如果说魏连殳与成色斑驳的地方知识群体形成了对峙,使自身变成了既不容于旧、亦不容于“新”的“阴影”般的存在,那么“阴影”本身兼具的明亮与晦暗这一特征同样值得注意。魏连殳在继祖母的葬礼上被看成异类,与鲁迅在与朱安结婚期间因没有辫子而被当作西洋景观看的处境相似,只不过小说中的葬礼与现实中的婚礼形成了呼应,这种悲、喜、谐相拼接的技法,或许正是鲁迅小说复调性的重要成因。但除了抗世违俗的特立独行之外,作为魏连殳形象另一个重要原型的鲁迅,又在现实生活中扮演过旧式角色。

《孤独者》中画像的原型孙氏祖母在后世子孙的生活中持续在场的重要原因,在于其两位成年子女的身份与作用。周伯宜是周氏兄弟的父亲,其重要性自不待言。而周伯宜之姊周德(1858—1906)则是周氏兄弟的大姑母,直至兄弟们“成人以后亦常相见,声音笑貌尚可记忆”[24]655。周德的婚姻状况在《马氏分支宗谱》中有记载:

惟良,改名毓良,字凤郊,行一。道光甲辰年十月十二日生,太学生,配阜埠沈氏国学生耦益公长女,生五子:孝炎、孝谦(早卒)、孝豫(早卒)、孝清、孝恒(早卒);继配道墟章氏太学生叶峰公女,无出;继配郡城覆盆桥周氏翰林院庶吉士介孚公长女,生一女,适松林薛,葬后坂张蒲溇。[61]

由于周福清择婿过严,周德迟至二十多岁方才出嫁,只能嫁给吴融马凤郊做填房。马凤郊比周德年长十五岁,此前有过两任妻子:其中,沈氏留下两个儿子,周德嫁入马家即成为后母,面临与前妻儿子如何相处的难题。周德于1906年意外溺水而亡后,因其对待前妻之子与亲生女有差别,珠姑此后“被兄嫂压迫得无路可走,以致随乳母出奔,给一个茶食店伙作妾,又被大妇凌虐,卖入娼寮”,不知所终[62]。实际上,珠姑的悲惨命运又与周氏兄弟的态度相关。当感到境况不妙时,珠姑经由鲁瑞主动问及,表示愿来周家做媳妇。民国元年秋天,在情形越发危急之下,珠姑派使者登门,希望从外婆家寻求保护,让她出入周家。鲁瑞因潘姨太太之事,加上周氏兄弟均已成亲,不同意珠姑来周家作妾。周氏兄弟更“摆起道学家的面孔,主张拒绝”,避免家中“妾祸”再现[24]655-656,这一拒绝无视了珠姑的求生意愿,使其后路断绝、导致命运滑落。周作人晚年痛苦反思了当年的做法。因旧式女性的命运逻辑曾在周氏兄弟的生活背景中反复上演,尽管作为即将展现先锋性的新思潮引领者,周氏兄弟在理论上试图重建现代两性伦理、重视女性的困境;但当他们在面对具体个体及可能出现的尴尬局面时,其首先考虑的仍是自身境遇而非哀苦无告、处于弱者地位的女性。值得注意的是,周氏兄弟对旧式生活方式的摒弃,恰恰袭用了旧式力量(道学家面孔)。

但周德与珠姑作为《孤独者》中画像像主的后代,可谓原型人物的贯联人物,她们与周氏兄弟的关系与小说文本的联结是微弱却微妙的。周作人事隔多年的懊悔,或许正透露了鲁迅始终难安的心态。魏连殳面对画像时,颇显感情浮露的讲述“我知道她一定也是极其爱我”,表面上只是小说家以人物为渠道表达从未谈及的对孙氏祖母的情感。但周氏兄弟对待祖母的外孙女、大姑母“痛爱若珍宝”的独生女珠姑的实际做法,却将镜头调转,映现出“魏连殳—鲁迅”羞惭甚至痛苦的表情。在贯联人物未被揭示之前,我们只能通过魏连殳的眼睛看到画像“口角上渐渐增多了笑影”[8]157,观看方向是单向的。而当贯联人物富有传奇性的事迹与小说构成了平行链条、并隐晦嵌入小说内部之后,读者则能看到另一方向的景观:即鲁迅透过魏连殳的凝视去凝视主人公内心的暗影,而暗影的来由缘自小说家新旧杂糅的精神底色。在从“魏连殳看画像”到“像主看魏连殳”的反转中,魏连殳被凝视的画面包含了小说家对作为自我分身的主人公的凝视,而小说家与主人公生命的重叠部分,必然伸展到小说家对自我的凝视。

在探讨《狂人日记》中“某君昆仲”的原型人物时,笔者曾提出原型人物在鲁迅小说生成历程中的“内置性”特征是复杂而隐晦的。原型人物与小说人物的关系,不仅有像《白光》中周子京与陈士成的直接对应、或《狂人日记》中阮氏兄弟与“狂人”“大哥”的意旨归类;还有诸如《孤独者》中所谓隐身的原型人物,以及主人公对应了不止一位原型人物,他们分别为人物形象的生成注入了不同的面相。

在利用自我、家族及周边人物事迹的小说中,与自我具有相似度的人物具有“亚自我”的性质,小说家在利用其生平素材、辨认与其差异从而看见自我的过程中,将不断抽身而出而又重组、确认的自我融铸为小说主人公,形成了自叙的动力。“亚自我”原型有时甚至仅体现为将某一人物的片断化为文本的细节。如魏连殳死前“哑了喉咙,说不出一句话”,与鲁迅在江南矿务学堂时的“同班至友”丁耀卿的病情相合。丁耀卿曾于辛丑八月初六日(1901年9月18日)到南京下关码头迎接刚从绍兴来南京的周作人,但辛丑十一月廿六日(1902年1月5日)旋即去世。周作人回忆当年印象:“看他在讲话,可是我一句都听不出”,原因是“生了肺病,如今结核菌到了喉头,所以声带哑了,说起话来没有声音”[20]158。鲁迅所撰挽联为“男儿死耳,恨壮志未酬,何日令威来华表?魂兮归去,知夜台难暝,深更幽魄绕萱帏”,同乡蒋桂鸣所撰挽联为“使君是终军长吉一流,学业将成,三年呕尽心头血;故乡在镜水嵇山之地,家书未达,千里犹缝游子衣”[63]。除了英才早逝令人痛惜之外,丁耀卿之母的情状是同窗好友牵念的重心:母亲因未获儿子死讯而仍为游子缝制衣裳,而儿子的魂魄则在母亲帐帏边萦绕。1902年,鲁迅在哀悼好友离世的文字中化用了丁令威化鹤的典故,这一将实事对象化的手法与周作人同时期写作的情感与心理模式相一致[64]。鲁迅对丁耀卿母子跨越生死的情感联结的哀惋,以及他格外关注的死者对生者的眷念,延展为多年以后《孤独者》中魏连殳与祖母超越人鬼界限的对视。在将丁耀卿事迹片断融入魏连殳形象的过程中,事件中的生与死、人与鬼、明与暗相互交融的色调在小说叙述内部或旁侧构成了参照,事件与小说隐约相对、遥相呼应。

不难发现,鲁迅不仅将与原型人物的相处模式融入了小说,也将原型人物所经历的论争转化成为主人公的生存困境。而在与所谓新、旧两种势力相抗衡的过程中,魏连殳形影的斑驳感实际上又源于周氏兄弟精神底色的新旧陆离。在自叙性极为显明的《孤独者》中,尽管作为原型人物的孙氏祖母仅以画像形态出现,但其隐身般的显形却牵连枝枝蔓蔓的家族及其周边关系。而当原型人物的贯联人物,尤其是当他们与小说家之间的纠葛被呈现后,一个更靠拢于“小说家视野”的材源世界有可能被呈现。一系列的相关事件、经历乃至更微观的本事细节构成了所谓“类小说”的叙述,它们有别于小说,却与小说形成了虚实相望的层次。在其映照下,小说家的介入使得传统“文本—读者”的平面模式具有了立体的维度,文本镜面之外相关史实往往与小说发生多回合的映照。而小说家在塑造人物时的材源调度,必然牵涉到对自我的检视,也正是这一辨认自我的过程,照亮了小说中被折叠的场景与被隐含的层次。

四、结语

在某种程度上,临近《呐喊》《彷徨》末端的《孤独者》与《呐喊自序》形成了呼应:《呐喊自序》以一种后置视角回溯了小说家投身创作的路径、并追认其意义,《孤独者》则以人物形象隐喻并概述了鲁迅小说的题旨。

如果将《狂人日记》看作鲁迅小说的“总序言”[65],那么鲁迅对《狂人日记》主旨的概括——“暴露家族制度和礼教的弊害”[66]中,较为人所忽视的“暴露家族制度”这层意旨,延续至《孤独者》具体表现为现代主体魏连殳如何面对传统这一难题。周氏家族与绍兴地方大家族的联姻,使鲁迅将家族人物及内外姻亲作为小说的重要素材,也为研究者提供了从家族史视角把握鲁迅小说生成历程的线索。《孤独者》中“盛装的画像”,隐含了鲁迅祖母孙月仙家族的相关信息,孙氏家族烈女、节妇、孝子、孝女密集出现的道德氛围,使画像成为礼教的“面容”;而魏连殳与画像的对视,使得主体与传统之间的融和与叛逆显得暧昧不明。

王富仁提出鲁迅的每篇小说可以概括成一个大句子[67]。《孤独者》可以概括成“申飞目睹魏连殳之死”,这个句子包含了“看与被看”的关系。魏连殳在寒石山被视为异类,而他在与祖母画像的对视中确认了与传统的血缘/精神联结。同时,魏连殳也被辛亥之后的学界驱逐、攻击,生计无着后以玩世的方式挑战世俗,最终在新、旧夹击中死去。当传统的压力与辛亥革命前后知识者的生存困境叠加袭来时,这一对主体境遇的探讨超越了具体时代,成为一切知识者生存的隐喻。魏连殳死后嘴角的冷笑,象征着主人公最终对自我存在进行了反叛,“孤独者”看见并超越了被世俗定义的“孤独性”。

小说中“观者—镜像”的结构也内化成了叙述的基本视角:魏连殳与“我”(叙述者)、与祖母(小说人物)、与范爱农、鲁迅(原型人物)等均互为镜像。在文本内部,不同人物(如两位祖母)之间形成了互观;在小说外部,小说家则与昔日之我(如鲁迅与其素描画像)互为镜像。如果说鲁迅小说的动力“来由”是“不能全忘却”的记忆[68],那么小说家在生命历程中遭遇的一个又一个“亚自我”,使得自我(观者)与他者(镜像)互为对象的过程,潜藏着充沛的动力资源。

鲁迅在运用原型人物这一中国古代小说的人物塑造技法时,其方式相当灵活。在《白光》中表现为“将天然形成的‘典型环境’转换为文本演进的叙述动力”[69];在《狂人日记》中表现在序言与正文分别用“现实维度与新文学维度去建立兄弟伦理的两套叙述”[70]。至《孤独者》则表现为对原型人物人际关系的挪用(如魏连殳与“我”的关系借鉴了鲁迅和范爱农的相处模式)、对原型人物所经历事件的转换(如将范爱农与绍兴医药学会的论争演变成魏连殳受到攻击的生存环境)、对原型人物的贯联人物经历的化用、以及对原型人物所置身氛围的借用等。

如果说鲁迅的经典文本往往呈现“四通八达”的特征,这一特征在不同文本中的表现方式不尽相同。在《从百草园到三味书屋》中,可视作鲁迅自述家世背景、成长环境。在《父亲的病》中则体现为对《呐喊自序》中已经提出的早年生平、创作因缘的详述。对《孤独者》而言,画像隐喻了鲁迅小说“观者—镜像”的总体结构,显示了“看与被看”在鲁迅文学中的核心位置。而无论是原型人物技巧运用上的多变,还是从某一维度上揭示了鲁迅文本的内核,《孤独者》都具有“样本”特质,展现出可供开掘的丰富的可能性。

参考文献 :

[1] 转引自代田智明. 危机的葬送——鲁迅《孤独者》论[J]. 李明军,译. 上海鲁迅研究,2011,(04):214-241.

[2] 李长之. 鲁迅批判[M]. 北京:北京出版社,2003:96.

[3] 竹内好. 鲁迅[M]//孙歌编. 近代的超克. 李冬木,赵京华,孙歌,译. 北京:生活·读书·新知三联书店,2016:161.

[4] 长虹. 走到出版界——写给《彷徨》[M]//中国社会科学院文学研究所鲁迅研究室编. 1913—1983鲁迅研究学术论著资料汇编:第1卷. 北京:中国文联出版公司,1987.

[5] 邢程. 空白的序文与暧昧的题辞——鲁迅的“《彷徨》叙事”[J]. 鲁迅研究月刊,2019,(09):23-30+61.

[6] 周遐寿. 鲁迅小说里的人物[M]. 上海:上海出版公司,1954:30,114,163.

[7] 孙伏园,许钦文,等. 鲁迅先生二三事——前期弟子忆鲁迅[M]. 石家庄:河北教育出版社,2001:128.

[8] 鲁迅. 孤独者[M]//彷徨. 北京:北新书局,1926.

[9] 周作人. 戊戌年十二月廿九日(1899-02-09)[M]//鲁迅博物馆藏. 周作人日记:上. 郑州:大象出版社,1996:30.

[10] 周作人. 己亥年元旦(1899-02-10)[M]//鲁迅博物馆藏. 周作人日记:上. 郑州:大象出版社,1996:32.

[11] 周作人. 己亥年正月十八日(1899-02-27)[M]//鲁迅博物馆藏. 周作人日记:上. 郑州:大象出版社,1996:38.

[12] 周作人. 己亥除夕(1900-01-30)[M]//鲁迅博物馆藏. 周作人日记:上. 郑州:大象出版社,1996:104.

[13] 周作人. 庚子年正月十八日(1900-02-17)[M]//鲁迅博物馆藏. 周作人日记:上. 郑州:大象出版社,1996:111.

[14] 周作人. 庚子除夕(1901-02-18)[M]//鲁迅博物馆藏. 周作人日记:上. 郑州:大象出版社,1996:187.

[15] 周作人. 辛丑年正月十八日(1901-03-08)[M]//鲁迅博物馆藏. 周作人日记:上. 郑州:大象出版社,1996:196.

[16] 周作人. 壬寅除夕(1903-01-28)[M]//鲁迅博物馆藏. 周作人日记:上. 郑州:大象出版社,1996:368

[17] 周作人. 癸卯一月一日(1903-01-29)[M]//鲁迅博物馆藏. 周作人日记:上. 郑州:大象出版社,1996:370.

[18] 周作人. 一月十八日(1903-02-15)[M]//鲁迅博物馆藏. 周作人日记:上. 郑州:大象出版社,1996:372.

[19] 周作人. 癸卯除夕(1904-02-15)[M]//鲁迅博物馆藏. 周作人日记:上. 郑州:大象出版社,1996:397.

[20] 周遐寿. 鲁迅的故家[M]. 上海:文化生活出版社,1956.

[21] 周作人. 辛丑元旦(1901-02-19)[M]//鲁迅博物馆藏. 周作人日记:上. 郑州:大象出版社,1996:190.

[22] 周作人. 庚子正月十六日(1900-02-15)[M]//鲁迅博物馆藏. 周作人日记:上. 郑州:大象出版社,1996:111.

[23] 清道房允派四支世录[M]//周以均,周锡嘉. 越城周氏支谱:御集. 北京:线装书局,1996:17b.

[24] 周作人. 知堂回想录[M]. 中国香港:三育图书有限公司,1980.

[25] 丁文. 《越城周氏支谱》周作人藏本的史料价值与文学意义(上)[J]. 上海鲁迅研究,2022,(02):163-180.

[26] 孙秉彝,孙绍曾. 绍兴孙氏宗谱:第二十编卷十八[M]. 木活字本. 绍兴:垂裕堂,1924.

[27] 周作人. 己亥三月十三日(1899-04-22)[M]//鲁迅博物馆藏. 周作人日记:上. 郑州:大象出版社,1996:49.

[28] 周作人. 庚子三月十三日(1900-04-12)[M]//鲁迅博物馆藏. 周作人日记:上. 郑州:大象出版社,1996:123.

[29] 周作人. 己亥三月二十五日(1899-05-04)[M]//鲁迅博物馆藏. 周作人日记:上. 郑州:大象出版社,1996:52.

[30] 诰命[M]//孙秉彝、孙绍曾. 绍兴孙氏宗谱:第二编卷四. 木活字本. 绍兴:垂裕堂,1924.

[31] 周作人. 己亥正月初四日(1899-02-13)[M]//鲁迅博物馆藏. 周作人日记:上. 郑州:大象出版社,1996:33.

[32] 周作人. 庚子正月初二日(1900-02-01)[M]//鲁迅博物馆藏. 周作人日记:上. 郑州:大象出版社,1996:107.

[33] 周作人. 辛丑正月初二日(1901-02-20)[M]//鲁迅博物馆藏. 周作人日记:上. 郑州:大象出版社,1996:190.

[34] 孙秉彝,孙绍曾. 节烈传:李氏传[M]//绍兴孙氏宗谱:第二编卷五. 木活字本. 绍兴:垂裕堂,1924:64a.

[35] 周作人. 读《列女传》[M]∥周作人散文全集:第8卷. 桂林:广西师范大学出版社,2009:481.

[36] 孙秉彝,孙绍曾. 伯昌公长支倍英公派:珠涯公后[M]//绍兴孙氏宗谱:第十二编卷十八. 木活字本. 绍兴:垂裕堂,1924:30b.

[37] 孙秉彝,孙绍曾. 列传:十五世作亭公传[M] //绍兴孙氏宗谱:第二编卷五. 木活字本. 绍兴:垂裕堂,1924:51a.

[38] 鲁迅. 我们现在怎样做父亲[M] //鲁迅全集:第1卷. 北京:人民文学出版社,2005:144.

[39] 丁文. 原型与本事:《白光》的历史语境与文本演绎[J]. 南京师范大学文学院学报,2022,(02):73-88.

[40] 周建人,周晔. 鲁迅故家的败落[M]. 福州:福建教育出版社,2001.

[41] 周作人. 知堂回想录[M]. 福州:福建教育出版社,2001:46-47.

[42] 丁文. 文学空间的重叠与蔓生:“百草园”研究[M]. 北京:中国社会科学出版社,2022:59-60.

[43] 王嘉军. 译者导读[M] //伊曼努尔·列维纳斯.时间与他者. 王嘉军,译. 武汉:长江文艺出版社,2020.

[44] 丁文. 五四语境中的“双十怀古”——《呐喊》的生成、编集与版本变迁[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版),2021,42(11):169-179.

[45] 鲁迅. 风波[M] //鲁迅全集:第1卷. 北京:人民文学出版社,2005:497.

[46]丁文.个人话语与历史语境:论周作人的鲁迅“回忆文”[J].关东学刊,2020,(04):96.

[47] 鲁迅. 范爱农[M] //鲁迅. 鲁迅全集:第2卷. 北京:人民文学出版社,2005.

[48] 鲁迅. 日记(1926-05-03)[M]//鲁迅:鲁迅全集:第15卷. 北京:人民文学出版社,2005:619.

[49] 鲁迅. 注释3[M]//鲁迅全集:第15卷. 北京:人民文学出版社,2005:622.

[50] 让—吕克·南希. 肖像画的凝视[M].简燕宽,译. 张洋,校. 桂林:漓江出版社,2015:46.

[51] 董炳月. “国民作家”的立场——中日现代文学关系研究[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2006:207-237.

[52] 胡风. 鲁迅先生[M]∥胡风全集:第7卷. 武汉:湖北人民出版社,1999:65.

[53] 丁文. 时代群像与代际书写——《范爱农》手稿与初刊本对读及其研究意义[J]. 海南师范大学学报(社会科学版),2023,36(02):20-31.

[54]鲁迅.狂人日记[M]//鲁迅全集:第1卷.北京:人民文学出版社,2005:451.

[55] 鲁迅博物馆,鲁迅研究室. 鲁迅年谱(增订本):第1卷[M]. 北京:人民文学出版社,2000:224.

[56] 范斯年. 范斯年君致绍兴医学会书[J]. 绍兴医药学报,1909,(16):无具体页码.

[57] 周启明. 鲁迅的青年时代[M]. 北京:中国青年出版社,1957:82-85.

[58] 丁文. 精神隐喻与文本总纲——版本比对视域下的“父亲的病”[J]. 鲁迅研究月刊,2023,(08):29-43.

[59] 绍兴医学会. 绍兴医学会同人覆绍兴府校监学范斯年先生书[J]. 绍兴医药学报,1909,(16):无具体页码.

[60] 何廉臣. 新医宗必读[M]//何廉臣医著大成. 北京:中国中医药出版社,2019:25.

[61] 马傅桂,马凤衔. 茂十二房子渊公支为三公派[M]//马氏分支宗谱:卷五. 木活字本. 绍兴:诚忍堂,1931:2a-2b.

[62] 周冠五(观鱼.鲁迅家庭家族和当年绍兴民俗·鲁迅堂叔周冠五回忆鲁迅全编[M]. 上海:上海文化出版社,2006:23.

[63] 周作人. 辛丑十二月初三日(1902-01-12)[M]//鲁迅博物馆藏.周作人日记:上. 郑州:大象出版社,1996:273.

[64] 丁文. 早年周作人“苦趣”心态探析[J]. 甘肃社会科学,2016,(01):61-66.

[65] 茅盾. 论鲁迅的小说[M] //中国社会科学院文学研究所鲁迅研究室编. 1913—1983鲁迅研究学术论著资料汇编:第4卷. 北京:中国文联出版公司,1987:776.

[66] 鲁迅. 《中国新文学大系》小说二集序[M]//鲁迅全集:第6卷. 北京:人民文学出版社,2005:247.

[67] 王富仁. 鲁迅小说的叙事艺术[J]. 中国现代文学研究丛刊,2000,(03):27-28.

[68] 鲁迅. 《呐喊》自序[M]//鲁迅全集:第1卷. 北京:人民文学出版社,2005:437.

[69] 丁文. 原型与本事:《白光》的历史语境与文本演绎[J]. 南京师范大学文学院学报,2022,(02):73-88.

[70] 丁文. 原型人物视角下《狂人日记》的三重空间[J]. 中国现代文学研究丛刊,2023,(08):68-89.

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。