新作谈 | 杨典:恋人是一枚不可理喻的反逻辑晶体

恋人太年轻了,必须蛮横无理。她与铁紧密相连。她青春的恶与美,常泥沙俱下,对我的抽打狠如壮丽的鞭刑,其实根本没法写。如今勉强能写,乃因我自己已没有了青春。

……

那天,我戴着一副肮脏的手套,正在制造火,撰写一本传世韬略。可她突然来了。刚看到她第一眼时,我便不禁暗自低头流泪。我可以为她去做一切荒谬的事、残忍的事甚至卑鄙的事。我根本不能理解我自己,故从头至尾跟她说话时,都是冷冰冰的。

这些段落来自杨典新近出版短篇小说集《恋人与铁》的同名小说。惊心动魄,暗流涌动,不为外人道,正如爱。这部收录了39篇作品的短篇小说集,整体而言除延续《恶魔师》《鹅笼记》的部分气息,继续探究什么才是文学“第一推动”的问题外,其写作倾向主要投射了对生命流逝或爱的焦虑。

万事皆有理可循,唯爱情(恋人及对恋人的幻想)可以毫无道理——无端的爱,先验的爱,隐秘的爱,绝望与毁灭的爱……在杨典看来,恋人是一枚不可理喻的反逻辑晶体,甚至他的文学也是“勉为其难,充其量只能算一种用来缓冲痛苦的替代品”。

爱无可诠释,《恋人与铁》恰恰是为了降解那些“巨大遗憾和缺陷”所作出的努力,在新书出版之际,杨典就《恋人与铁》和文学观念等话题接受了中国作家网记者专访,“正因我们某些时刻的‘无能为力’,才不得已以文学或语言来修正自己,试图完成一点美学上的救赎。”

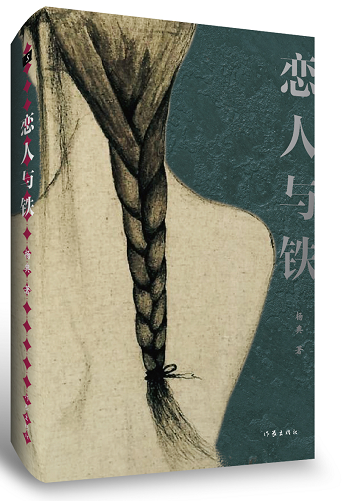

杨典《恋人与铁》

作家出版社

2022年5月出版

【访谈】

小说必须始终回到“重新发明”的原点上,才能有真正的延续

中国作家网:在《小说理论》中,卢卡奇以其形式与历史同构的理论,提出史诗与小说更替的内在本质是“总体性”文化的失落,认为小说是被上帝遗弃的世界的史诗,这是否能在一定程度上解释您为何对书写那些奇特的、迥异的、秘密的物事情有独钟?

读您的小说常常感受到一种“离心力”,书写观照似乎总有意无意地与“当下”保持着距离,您更倾向于选择那些相对“冷僻”和“边缘”的写作吗?

杨典:卢卡奇的理论架构属于早期西马哲学与文学,而且这个架构建立在十九世纪小说的基础上,即便是谈诺瓦利斯。所谓“被遗弃的史诗”,本质上其实也都是亚里士多德式的诗学与戏剧角度。众所周知,现代意义的世界小说,从二十世纪上半叶开始,就已发生了可以说是分裂式的发展。“总体性”并没有失落,而是发生了更为内向的、个人的或哲学性的蜕变。这个节奏就像《奥德修纪》蜕变为乔伊斯《尤利西斯》,或奥维德、塞万提斯、霍夫曼、蒲松龄与狄更斯“集体蜕变”为卡夫卡一样(卡夫卡曾称对自己有较大影响的人,就是狄更斯,尤其是其《大卫·科波菲尔》)。另如爱伦·坡的小说是如何完全进入现代性的?这其实是一个全靠后人的有效诠释、揣测甚至推理小说之发展史来说明的问题,是一种文学先验主义。爱伦·坡自己生前根本没想过,他的写作只靠本能与嗜好,就像他的酗酒。

当然,我追求某些迥异的题材,也是情有独钟。这是因我就算在最平常的事物中,首先看到的也是奇特性。因平常是不需要强调的,就像平常心。强调了,反而就丧失了。况且这里还夹杂着一种当代汉语文学与当代世界文学之间的落差问题。其中也包括您说的与“当下保持着某种距离”的问题。不过我自己倒没突出感觉。也许这个距离不是我造成的,是每个读者自己本来就有的阅读习惯和屏障。

我不是一个现实主义作家,几乎从来不写现实,但并不等于我不理解现实。我认为古代或当前很多好的世界小说汉译本,大都曾是所谓“冷僻”或“边缘”的。中国古代小说都是边缘人写的,无论是庄子,或从裴启《语林》传统延续下来的历代志怪笔记,还是后来被经典化的长篇名著,大都来自被仕途忽略的失败者之文脉,起初本来都是些闲人写的“闲书”,是冷僻时期的孤愤之作。像明代小说家钱希言(《狯园》作者),过去大家也都忽略了。西方就更多了,如冯内古特、布扎蒂、卡达莱、库切、布劳提根、基尼亚尔、契斯、姆罗热克等。这些年花城出版社陆续出版的那一套“蓝色东欧”系列作品,或人文社出的“短经典系列”作品,有很多荒诞派与前先锋作品,也都如此。眼前的例子如汉德克,他过去也是冷僻的,获奖了才变成热点;或如马华文学,这两年不是也热一些了吗?好文学不存在冷僻与边缘的问题。文学只有是不是,甚至没有好不好,更没有冷与热,或者边缘与主流。当然,这并不是说写“主流”题材就一定不好,而是因过去好的太多,角度也雷同,无法令新的写作动力在其中自由地漫游,更无法超越,也没有了超越的现代意义。小说必须始终自觉地回到“重新发明”的原点上,才能有真正的延续。

我们这一代过去也受到过传统写作训练,用传统意义上的叙事和语言方式写。《恋人与铁》里也和过去的小说集一样,收有两篇早年的旧作。但说到倾向,我不得不承认,我个人的确有一点“边缘”的倾向:就是我不愿重复。我喜欢“摸着黑乱写”。

写作或有起因,但任何具象又都不是写作的目的

中国作家网:这本小说集名为“恋人与铁”,其中部分篇章皆是以一位虚构的少女或恋人为“符号”而写。《恋人与铁》《且介亭之花》《洗墙——“且介亭之花”续编》皆是如此。您特意用了“恋人”这个来源于日语的词汇,而没有选择爱人、情人等现代汉语中更常用的词出于何种考虑?如果说“恋人”是经过精心选择和营造的,它的所指是什么?

杨典:现代汉语的“恋人”一词的确来自日语。特意用了这个词,也是为了避免与诸如情人、爱人等在现代汉语中因诸多历史语境之多义性而产生的误读。因日本文学也尤其重视女性的意义。“恋人”作为一个隐喻,一个独立的修辞,过去也散见在我的很多作品中,无论诗还是小说。写作或有起因,但任何具象又都不是我写作的目的。这恋人也不仅仅指女人(亦非任何性别),而是观念。

对爱的观念,或对世界之存与存疑的各自观念。您知道,爱常常是不能被验证的,它通常只会忽然发生,甚至忽然又消失。一旦验证,就变成了物理。爱属于自然,却又完全是反物理的。这正是它的奥秘。不过我真的并不想隐喻什么。我说过很多次了,在我的小说里看到隐喻了什么,无论是私事、现实还是文本解构等,那都是读者的自由,但与我的写作初衷无关。我的“恋人”甚至连符号都不算,就是两个汉字。因为没有别的更适合的字来表达爱的艰难与荒谬性,所以不得已就用了,而且一用再用,变成了习惯。

谁在爱,在爱中失败与遗憾,谁就会是恋人

中国作家网:一些男作家直言自己写不好女性,《恋人与铁》中,您笔下的女性总有一种更神秘、更理想的气质,也有非常大胆、智慧的行动,为什么是这样?

杨典:我也一样,我也写不好女性。我的文学在女性的伟大面前是渺小的,只是一点希望能自圆其说的悲剧或笔记。在女性的真理面前,男子永远都是失败者。我当然也试图写好,但每次都并不如意。或者说,我从来就没真正写好过。本质上,女性是不可写的。如果读过我一本旧笔记体书《女史》就知道,我是女性崇拜者,我在该书前言里也说过。文学中的女性,实际上只是真实女性的一个宇宙模型,是一套“表达女性复杂性的托勒密天文体系”而已。我们也只是按照自己尽量能抵达的某种女性理想在写,离真正的女性,不知道还有多远。过去,人们大多认为男性美才是最光辉的,就像雄狮与孔雀。但那种美只是外在的华丽羽毛罢了。女性具有“母体”才具备的自然规律和封闭性,任何男子都难窥见其中的奥妙。而女性的美与神秘,完全令我们望尘莫及。这是性别的“自然法”。

不过《恋人与铁》作为一本小说集,写女性与爱的艰难等只是其中一部分。还有很多篇是写别的观念或故事。

中国作家网:为什么您小说中的“恋人”多以少女或尚未步入婚姻的女性面目出场?在您看来,观念的“恋人”与“成熟”、“年迈”等状态存在对立吗?换句话说,在您的小说中,谁是恋人?

杨典:当然不会对立。在《谁是博物馆中的血腥少女?》一篇里,那个少女其实就是由带有诡秘气质的老太婆伪装的。过去在《鹅笼记》里,也写过好几个已婚出轨的女性,生活失败的中年职业女性,乃至病床上行将就木的老妪;再如《恶魔师》里的志怪《飞头蛮之恋》,或者《黑灯照》老妇人等,也都可以称之为恋人。《恋人与铁》里《狮子楼客话》中恋人(此篇祖本自然是大家都熟悉的水浒、金瓶中潘金莲被斗杀后之人头形象演绎而来),甚至根本就是一个死者,并未亲自出场。正如《敌人絮语》那篇中的契丹恋人,也是死者,也并未出场,她始终是契丹军师的一个哲学情结。无论老妪、少女还是死者,我之所以那样写,也是为了否定年龄、记忆与爱情在时间中的虚无性。不过,成熟或成功婚姻中的人,往往会失去恋人的文学观感。这也是文学只能描写失败的局限性。之所以“少女”这个词用得比较多,只能说,是因“少女”是众多恋人里的一个比较典型的意象而已。“少女”(而不是处女)其实始终具有绝对的哲学性,这有点类似罗兰·巴特《恋人絮语》里的观念,即维特的烦恼就是哲学,甚至是语言学。少女绝不能是全部恋人。因恋人与年纪、生死甚至性别都不一定有关。恋人在我们心里横行,完全就是一个哲学状态,而不是身份。谁被爱,谁就是少女。正如谁在爱,尤其是在爱中失败与遗憾,谁就会是恋人。

“平地而起”与“借尸还魂”并不矛盾

中国作家网:小说集中《且介亭之花》《狮子楼客话》《新笼中豹》《谁是博物馆中的血腥少女?》等篇目显然对既往文学多有假借,这与您所言“文学主要是看写作者是否有平地而起,凌空创造一种思维方式的勇气”似乎形成悖论。如何看待您的创造与潜文本之间的关系?

杨典:这个问题提的好。看起来是悖论,实际上也是个古老的理论,即布鲁姆当年所谓“影响的焦虑”。在我看来,平地而起与借尸还魂并不矛盾,也与我说的“第一推动”和创造思维方式的勇气并不算悖论。因所有文学,本质上都来自过去,甚至包括完全凌空捏造的。中外作家大多很善于利用传统中的潜文本,就像中国长篇起源于话本与笔记,西方短篇则起源于流浪体小说(如《小拉撒路》)、随笔与十九世纪以后的散文诗,然后再凭着自己的激情与能力重新翻上一层,化为现代性的叙事。

但如果真的是靠“第一推动”和本能,那还需要任何过去已存在的很多文本作为演绎的基础吗?当然可以有,也可以没有。这个全凭写作当时的兴趣或偶然的选择。潜文本就像古人写诗所谓用典,如唐释皎然《诗式》中所言:“诗有五格:不用事第一,作用事第二,直用事第三,有事无事第四,情格俱下第五”等等。其中“不用事”,就像是第一推动或直接的激情,发乎本能的创造。而“作用事”,也就是用典故或已存在的前人作品来入诗,则像是通过潜文本再演绎,再抒情。现代小说也一样可以如此。最关键的还是看你的观念最终落在哪里。况且,我说的“第一推动”也并非是脸谱化的。难道《金瓶梅》祖本于《水浒》的一个局部,其作者的伟大激情就不是“第一推动”了吗?

中国作家网:就《恶魔师》我们曾比较多地谈到对“什么是小说的第一推动力”的思考,如果《恋人与铁》的写作仍然延续了这一探索,您的看法是否发生了更新?

杨典:观念上基本没有太多更新,我曾说《恋人与铁》与《恶魔师》实际上是姊妹篇,因都是这两年的短篇小说集,而且其中有些气息与细节相通。不过在“第一推动”这个问题上,我倒是觉得我更内敛了一些。譬如,《恋人与铁》中的对话,似乎相对过去多了一些。当然我说的“对话”也不是传统意义上的对话,而是叙事方式。

小说是汤,看不清楚具体有什么东西,但饮者自知其美味

中国作家网:我注意到《狮吼九千赫》一篇初稿作于遥远的1994年,为何时隔多年再度修改了这一篇目,这一次修改主要在哪些地方?

杨典:是的,小说集最后那两三篇,都是过去写的,和前面区别比较大。尤其狮吼这篇,是我二十二岁时写的,后来又删减修改了一次,因回头再读,觉得很多东西当初写得太直白了。在我现在看来,好的小说并不应该完全展现你要写的东西,一旦全写了,就变成毫无文学的“纪录片”或“照片”了。水清见底,毫无味道。小说不能是白水,而应该是汤,看不清楚具体有什么东西,但饮者自知其美味。且此味还不能为外人道,必须读者亲自品尝才能明白。汤的浑浊与含蓄,与题材是现实主义、魔幻主义、解构主义或什么文本实验都没关系。魔幻志怪或玄学推理的东西,也不能什么都全写。这篇小说我删掉了一半内容,就是觉得过去太絮叨了。因那时太年轻,写东西喜欢挥霍词语与修辞,还不懂什么叫留白与克制。

而且,当年对于一些可以换个方式去写的东西,还不懂如何去换,全凭直觉写。当然这可能也没什么不好,只是这个过程中,把很多能够升华的东西,反而降低了。

中国作家网:《切梦刀笔记》中第四十则“没踪迹处藏真身”谈及一些作家印象,并将之分为“神像”“异人”“犹如身边师友、兄弟乃至恋人”,“仿佛随时可与之交流”的几类,请谈谈影响你写作的作家。你曾特别提及川端康成、芥川龙之介、三岛由纪夫等作家,对有些作家的感情依旧,对有些则转淡了,能否谈谈喜好和偏爱转折的原因。

杨典:正好您问到了这个,我就借此机会澄清一下:那篇笔记里有个小笔误,即无论如何,我不该把卡夫卡写到“怪杰异人”那一类里。而且这与《恋人与铁》序言对卡夫卡的看法也是矛盾的。因卡夫卡是二十世纪最具有“普遍性”意义的伟大作家,他从小说、书信、日记到梦中的K.就像堂吉诃德、冉阿让、皮埃尔、贾宝玉、阿Q、被等待的戈多、没有人给他写信的上校或亨伯特·亨伯特等一样,是我们每个人心里都有的本性与镜像,是人性的地基。从任何角度而言,卡夫卡都是“雕像级”的伟大作家,是只能拿来膜拜的二十世纪文学符号,它深入每个现代人的骨髓,其意义远大于奥威尔、赫胥黎(因他们的远见卓识,仍须建立在一个虚构的现实体制上,而卡夫卡是凌空直指人心的)、各种先锋怪杰或任何诺奖作家。卡夫卡文学就是二十世纪文学金字塔本身,他以其“无限渺小”与法老蚁般的地下室无名写作,塑造了自己完整的法老世界,并与现实世界打了个平手。这前无古人的文学兼哲学成就,已是不可否认的世界文化共识。

至于您说到转折,我想这和年纪有一点关系吧。年轻时都喜欢读强刺激的作品,而且会刻骨铭心。但岁数渐长,对文学与阅读的看法都会有点变化。所谓“转折”,也并非就是不喜欢了,只是更多地愿意去读某种低频的文字了。而且尤其喜欢读短的,尽量回避读类似陀思妥耶夫斯基那种长篇大论。

如果一本长篇小说不能给我传递什么有魅力的观念,而仍是靠“叙事”的跌宕来推动,那也很难让我读完。在我眼里,故事都一样,只有观念才能如“唤鹅出瓶”般地令人从这个平庸的世界里旁逸斜出,进入某种新的精神。而这也正是我的文学动力之一。

必须强调的是,我读书太杂乱随性,没什么规律。而且我现在甚至不太看那些大家都看的名作,无论卡尔维诺,还是科塔萨尔。我好像失去了对伟大名著的耐心,有点虚无了。相对而言,我更喜欢看一些“小书”,如清人俞蛟的《梦厂杂著》或塞利纳《与Y教授谈心》等;或者干脆去读早已经无人关心的一些老书,如高尔基早期的短篇,鲁迅当年编的《海上述林》或上世纪二十年代沉钟社早期编辑的《浅草》合订本,甚至如《阿拉伯文学史》或《伪书通考》等,也偶尔会击中我的味蕾记忆,就像重温了一顿早年的美餐。就新书而言,我宁愿去读社科历史、建筑学图书、医学史、植物学书或带插图的菜谱。因现在让我意外的好小说太少了,而社科读物里面有些意外的旧信息,可能会被我完全拆散,然后重新组合。

好的写作像一道意外的闪电

中国作家网:现代社会越来越理性,一切处在秩序化的运营之中,西方有很多好的作家都受到过创意写作的专业训练,写作在人们的认知中越来越成为可教的,但也有观点认为,强调理性和条理“正在妨碍写作的发生”,对此您怎么认为?

杨典:我认为写作是不可教的。所有艺术,本质上都是不可教的。这就像科学发明也是不可教的,只有科学研究与科学分析可以教,科学知识可以教。文艺与科学,都要靠发明,发明靠天赋。至于来自个人阅历、书本知识或第二经验的写作,当然也有很多好的,但并不是塔尖上最闪光的部分。这方面我一直有点“天才论”。但还要艺术学院,或者您说的“创意写作”之类的学科做什么呢?我想大概就是能够起到一定的启迪作用吧。文艺不可教,但可以启迪。就连阅读、看电影或者看戏,也需要启迪,而不是纯感受,否则很多东西很难做到在创作者与观众读者之间无障碍地沟通。我当然不反对启迪,更不反对沟通。不过写作,或艺术创作,的确不能用任何一种统一模式(即便是多元的模式或条理)来传递,否则就变成了另一种规训。创作必须是内心自然迸发的一种不可抑止力,就像欲望,与生俱来。而且还得是极具个性,同时最好又能极具普遍性的欲望。难就难在这里。

您知道,写作必须具有别人没有的第一感受,第一经验与第一认识,之前别人没有过。即便有,也远远没有抵达自己感到的那种强度与深度。闪电从来就有,但好的写作就像一道意外的闪电,只从一个特殊到只有你一个人能见到的角度击中你窗外的荒野,然后便大雨倾盆,文思泉涌。好的文学从根本上就是一场超自然力,是一种思绪的意外,世界观的意外、心灵的意外、爱的意外或癖好的意外。意外怎么教?

中国作家网:相比强调故事性的叙事逻辑,从《恶魔师》到《恋人与铁》都不乏不耽于叙事的小说,其中是否另有逻辑遵循或书写的野心?

杨典:是的,我从不认为“叙事”是小说的究竟顶,那只是门槛。但我的观念小说,只是一种想发明新小说的个人愿望,也算不上是什么“书写的野心”,因任何小说家都想自己独辟蹊径,另起炉灶搞一套吧。这可以理解。不过是否最终能独步人间,这得看运气。就像前面说的,写作这种东西不能教,也就是不能设定。写作是平常心,也是奇特事。目前我更多的愿望或“书写野心”,大概已放在了下一部小说里,是长篇小说,已经写完。当然长篇也并非传统意义上的叙事,而最终还是要表达某些荒谬的观念。

受访者简介

杨典,作家、古琴家、画家。代表作有小说集《恋人与铁》《恶魔师》《鹅笼记》《懒慢抄》《鬼斧集》;随笔集《随身卷子》《孤绝花》《琴殉》《肉体的文学史》;诗集《女史》《麻醉抄》;古琴独奏专辑《移灯就坐》;画册《太朴之骸》等。

- 短篇小说的困境与突围[2022-06-13]

- 呈现俗世生活中“生命的眼神”——李铁短篇小说论[2022-06-10]

- 梁海:短篇小说的智慧[2022-05-16]

- 梁海:短篇小说的智慧[2022-04-27]

- 徐晓杰:短篇小说的物象修辞[2022-04-26]

- 重建短篇小说雄心[2022-04-25]

- 徐晓杰:短篇小说的物象修辞[2022-04-25]

- 朴竣麟:短篇小说的“进城”与“返乡”[2022-04-24]

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。