让“晨曦时刻的儿女”烛照我们内心

20世纪70年代末,沈从文在黄永玉位于京新巷的家中。 出版社提供

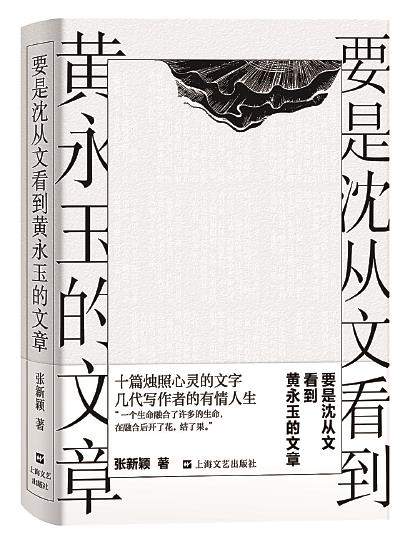

《要是沈从文看到黄永玉的文章》张新颖 著上海文艺出版社

“一个人写作时,他最直接的对象并非他的同辈,更不是其后代,而是其先驱。是那些给了他语言的人,是那些给了他形式的人。”

学者张新颖引用布罗茨基的这番话,为黄永玉的写作作了一个注脚:在停不下来的怀念中,黄永玉通过写作来唤回他的表叔沈从文。而他写作《要是沈从文看到黄永玉的文章》一书,又何尝不是?

“星斗其文,赤子其人”,张新颖对黄永玉、沈从文的解读,以及对那些“晨曦时刻的儿女”的写作源泉的追溯,之于当代文学创作有着重要意义,也滋养着当下的读者。而那些关于生、死、爱的文学母题的探讨,更是让我们获得一种内心的烛照。

他是一个“多情”的人

我们的谈话像流水,流过许许多多的人、许许多多的事

读书周刊:您很多年前就开始研究沈从文先生,先写了《沈从文的后半生》,后来又写了《沈从文的前半生》。如今写黄永玉,沈从文与黄永玉既是表叔侄又是知己,所以您关注黄永玉可以说是自然而然的事吧?

张新颖(复旦大学中文系教授,文学批评家,《要是沈从文看到黄永玉的文章》作者):是的,也是一种机缘巧合。2014年8月,我受到李辉老师(作家、出版策划人)的邀请,去参加黄永玉老先生的90岁寿宴。我以前没有见过黄先生,这么好的机会,我怎么会错过?黄先生一见面就和我聊起《沈从文的后半生》,他说:“事情我大都知道,但还是停不下来,读到天亮,读完了。原先零零碎碎的东西,你完整写出来,就固定下来了。”

宴席第二天,我又和黄先生聊天,从上午10点一直聊到傍晚。黄先生的记忆力好得惊人,我们聊到他那时正在写的自传体长篇小说《无愁河的浪荡汉子》,聊到他的家乡、他的家人、他的老朋友,当然也聊到沈从文,我们的谈话像流水,流过许许多多的人、许许多多的事,我把他的话几乎原汁原味地还原成了一篇文章。

读书周刊:您怎样解读黄永玉?

张新颖:我还是从《无愁河的浪荡汉子》说起吧。黄永玉走到哪里写到哪里,出现什么就写什么。他的记忆清晰而完整,实为罕见,我想是因为他经历的人、事、物,在他看来都和他密切相关,他对这些都有感情。

这话听起来没有什么意思,其实却很关键。因为记忆力除去天生的部分,还有后天的运作,譬如你为什么记住了这件事而没有记住那件事,就是一种选择和舍弃。这就是黄永玉的特别之处,他不筛选,凡是出现在他生命中的,都和他的生命产生关系,由关系产生感情。所有的经历,不仅是好的,也包括坏的,都能够被吸收利用并转化为生命的养分。

读书周刊:所以可以见出黄永玉的一个特质,是“多情”,对于事物的多情。

张新颖:是的,就是他自己说的“对世界的‘多谢’”。而他的过目不忘和他的多情,正是不竭的创作源泉。

他就是他书中的主人公,实打实地用脚走路,一步一步踩在坚实的地面上,有分辨力,有主心骨,有实的经验,过真的生活。就如同书中序子的父亲告诫的:“心肠要硬一点,过日子要淡一点,读书要狠一点。”

读书周刊:这句告诫,对我们也深有启发。

张新颖:黄永玉的家人、家乡,都是他的一笔宝贵“财产”,给他打下人生的底子。

黄永玉年轻时来到家乡之外的世界,在人、事、物的对比和参照之下,他才有意识地认识并肯定家乡的不同之处,而那个家乡打底的自我,也逐渐清楚地显现,被自觉地认识、自觉地肯定。然而他的精神世界并没有在这里打圈圈,正如“无愁河”是一条大河,其丰沛的源头让它更加宽阔和长远,也让受它滋养的人敞开生命而不是封闭生命。

对我们都有所启示的是,对新鲜事物、对未知世界,黄永玉怀有强烈的好奇,他的心态时刻敞开,这体现在他的文学中、他的木刻创作和绘画创作中。

他笔下的沈从文,善良从容

他钦佩表叔精神层面的坚韧,欣赏表叔从容不迫的人生姿态

读书周刊:黄永玉这样一个“宽广而好奇”的人,又怎样评价他的表叔沈从文呢?

张新颖:沈从文是黄永玉写得最多、写得最丰富生动的一个人物。黄永玉不时在文字中流露,他钦佩表叔精神层面的坚韧,欣赏表叔从容不迫的人生姿态。

黄永玉写沈从文,不愿意用溢美之词,更不愿意将其拔高至如伟人一般高耸入云。他笔下的沈从文,善良,从容,懂得欣赏美,沉溺于创造,尽管平实,实际上却树起一个高高的人生标杆。

读书周刊:在他眼里,表叔更像是一颗星星。

张新颖:黄永玉写过,他(沈从文)不过是一颗星星,一颗不仰仗什么而自己发光的星星。黄永玉明白沈从文说过的话——我从来没想过“突破”,我只是“完成”。他觉得沈从文“非常非常的平常”,他的人格、生活、情感、工作和与人相处的方式,都在平常的状态运行,“他就像水那么平常,永远向下,向人民流动,滋养生灵,长年累月生发出水滴石穿的力量。”黄永玉还曾在沈从文的陵园刻了一块石碑,上头写着:“一个士兵,要不战死沙场,便是回到故乡。”我想黄永玉觉得他和他的表叔,都是“战场”上的“士兵”。

读书周刊:黄永玉有一部纪念湘西山水和人物的长篇散文《太阳下的风景》,文末有一段话令人难以忘记,忍不住想读一读:“我们那个小小山城不知由于什么原因,常常令孩子们产生奔赴他乡的献身的幻想。从历史角度看来,这既不协调且充满悲凉,以至表叔和我都是在十二三岁时背着小小包袱,顺着小河,穿过洞庭去‘翻阅另一本大书’的。”这两个人都对漂泊情有独钟,他们身上是否有很多相似的特质?

张新颖:沈从文随着军营在湘西山水里浸染个透,然后独自一人告别家乡,前往北京;黄永玉也早早离开父母,到江西、福建一带流浪。

可以说他们很相似——在漂泊中成长,在漂泊中寻找打开艺术殿堂大门的那把钥匙。也可以说他们有很大不同——沈从文到达北京之后,就基本确定了未来的生活道路,并且在几年之后以自己的才华引起了徐志摩、胡适的青睐,从而一个湘西乡下人在以留学欧美知识分子为主体的京派文人中占据了重要的一席之地;黄永玉则是不同的,由于时代、年龄、机遇和性格的差异,他还不像沈从文那样,一开始就有一种既定目标,他比沈从文的漂泊更为频繁,眼中的世界也更为广泛。而在性情上和适应能力上,他也许比沈从文更适合漂泊。

重新理解那个文学世界

沈从文的文学和他的文物研究,都是他“有情”的表现

读书周刊:有一个一开始就想问的问题,这本书的标题很有意思,似乎是一个设问,想要通过“要是沈从文看到黄永玉的文章”这个假设,去寻找一个答案、解决一个问题,但读完后似乎又觉得不是这样,您究竟想通过这个假设表达什么呢?

张新颖:布罗茨基说过,一个人写作时,他最直接的对象并非他的同辈,更不是其后代,而是其先驱。是那些给了他语言的人,是那些给了他形式的人。黄永玉也说,他感到周围有朋友在等着看他,有沈从文、有萧乾在盯着他,仿佛要对对口径,他每写一章都在想,要是他们看的时候会怎么想。“比如如果萧乾还活着,我估计他看了肯定开心得不得了。表叔如果看到了,他会在旁边写注,注的内容可能比我写的还要多。”

读书周刊:从这个意义上来说,这个假设有着极其现实的重要性。

张新颖:是的,这个假设其实不是针对已逝的人,而是针对活着的人,针对活着还要写作的人,要让活着的人把它展开,用写作展开,并持续地伴随着写作。让它成为写作的启发、推动、支持、监督、对话,变成写作的动力机制中特殊的重要因素。

读书周刊:那么是不是可以说,当下我们去讨论黄永玉、讨论沈从文,对当代的文学创作也很有意义?

张新颖:可以这么说。沈从文的文学世界,比“人”的世界大。五四运动以来的文学世界,基本是“人”的世界,而沈从文的文学里的“大”,在于他的世界的“大”。城市人、读书人对“人”的理解,只是在人的世界中理解人,而他却放在一个比“人”更大的自然的世界中去理解和感受。

比如说,在沈从文的笔下,“自然”从来不是一个背景,而是作品的一部分。他始终认为,自然背景其实远远大于人事变动,时代的巨变也总能“被土地的平静所吸收”。你读这段话——“工作完毕,各自散去时,也大都沉默无声,依然在山道上成一道长长的行列,逐渐消失到丘陵竹树间。情形离奇得很,也庄严得很。”任何书中都不曾这么描写过。

沈从文也不写帝王将相、才子佳人,而是写一条河,写河边生存的人们,写那些人家忽视的、遗忘的人和事。这些东西就是历史深处的、有情的。我想这是因为在沈从文看来,恰恰是普通人的生存和命运,才构成“真的历史”,在通常的历史书写之外的普通人的哭、笑、吃、喝,远比王朝更迭中的大事件、大人物,更能代表久远恒常的传统和存在。

读书周刊:我们可以不断去重新理解沈从文的文学。

张新颖:把沈从文放在整个20世纪中国巨大变动的历史过程中,去重新理解他的文学,理解一个“得其自”的文学家,如何转变为一个痛苦的思想者,又如何在精神的严酷磨砺下成为处于时代边缘却深入历史文化深处的实践者,这是十分有价值的事。

读书周刊:沈从文晚年的身份,由一名文学家变成了文史研究者,这种转变是否也有一种“时代的必然性”?

张新颖:他的文学和他的文物研究,都是他“有情”的表现,都是对别人忽略了的普通人的“有情”的关注。

他的文物研究做的都是很多研究者不屑于去关注的东西,衣服、绸缎、花纹、珠饰、“花花朵朵、坛坛罐罐”等,都是普通匠人制作的、百姓生活中用到的普通文化产品,这些物品无关乎帝王将相们的文雅或骁勇。他能从中看到普通人的生活,体会到普通人的情感。他对此是一往情深的。他看到银锁银鱼,会想象到小银匠一面因事流泪一面用小钢模敲击花纹;看到小木匠和小媳妇的手艺,能发现手艺人的情绪与作品之间的某种紧贴或者游离。

读书周刊:真是“星斗其文,赤子其人”,沈从文的文学作品和文物研究中的审美趣味与追求,长远地影响了后来的创作者。

张新颖:自20世纪80年代沈从文被重新“发现”以来,一些作家怀着惊奇和敬仰,有意识地临摹揣摩。另外还有一种情况,比如当代文学创作中极具代表性的作品,1992年的《活着》、2005年的《秦腔》和2011年的《天香》。其作者余华、贾平凹和王安忆,在当代文学中的重要性和影响力自然不必多说,需要说的是,他们3位未必都愿意将自己的作品和沈从文的传统扯上关系,也未必有意识地向这个传统致敬,却意外地回应了这个传统、激活了这个传统。

有意思的地方也恰恰在这里。不自觉的、不刻意的,甚至是无意识的关联、契合、参与,反倒更能说明问题的意义,他们与沈从文的思想和作品的互相认证,让我很感兴趣。

读书周刊:如果眼光略微偏出文学呢?

张新颖:偏到与文学关系密切的电影,侯孝贤受沈从文影响不小,这一点侯孝贤本人也多次谈起过;还有贾樟柯,贾樟柯不仅受侯孝贤电影的影响,而且由侯孝贤的电影追到沈从文的文学,其早期电影《小武》《站台》《三峡好人》等,也可以看到沈从文的影子。贾樟柯从中获得的教益不是枝枝节节,而是事关艺术创作的基本性原则。那一条曲折的路径,描述出山重水复,柳暗花明,若展开谈,又是一个大的话题。

晨曦时刻的知识分子

经历苦难后内心的透明烛照,在文学中展示出生命的自救能力

读书周刊:您还写过一些人,包括贾植芳、路翎、穆旦、萧珊、巫宁坤等,为什么要去追溯这些知识分子的人生轨迹?

张新颖:他们几位大致可以看作一代人——出生在20世纪一二十年代,到三四十年代已经成长或成熟起来。他们不同于开创新文化的一代,也不同于之后的几代。他们区别性的深刻特征,是新文化晨曦之际——这个短暂的历史时段——非常重要的儿女,带着这样的精神血脉和人格底色,去经历时代的动荡和变化,去经历各自曲折跌宕的人生。他们的故事自然交织进20世纪中国的大故事。与此同时,他们并未泯然其中,而是一些难以抹平的个体。

读书周刊:和关注沈从文的方式相似,您会特别去关注他们的至暗时刻,他们的焦灼与痛苦,那些光鲜以外的东西。这是为何?

张新颖:他们是剧烈变动时代的参与者,被赋予一些完全被动的身份。可是,除了承认时代的力量之外,还有没有可能通过自己的努力,去超越受害者这样一个被动的身份,自己来完成另外一个身份?我特别关注他们在具体历史情境里的个人选择,这种选择,大到翻译家巫宁坤要不要回国,小到他走进北大荒时行囊里放进的两本书——英文的《哈姆雷特》和冯至编的《杜甫诗选》。

读书周刊:您在追溯“晨曦时刻的儿女们”时,最大的发现是什么?

张新颖:我发现,“人”是可贵的,是很难被完全摧毁的——这个不能够被完全摧毁的东西让人激动,让人觉得宝贵。就好像我读路翎晚年的作品,特别是他那一首首长诗和短诗,我由衷地感受到了精神透过重重迷障散发出的动人光辉,那是一种经历苦难后内心的透明烛照,他在文学活动中所展示出的生命自我救治能力和创作潜力,差不多是与生俱来、与身俱在的。

现代以来,中国发生了很多大事情,大部分普通人是被潮流裹挟着走的。当然不能要求普通人有那么大的定力,但越是这样,越是显出他们的可贵,他们能和潮流保持距离的品质,对我们来说是缺乏的。

读书周刊:您写到巴金家里的“文学聚会”,穆旦、巫宁坤、杨振宁等中国留学生在芝加哥大学国际公寓里的“小组讨论”,还有您一次次在您的研究生导师贾植芳先生书房里的聊天,这些聚会对于年轻一代的文学创作会产生什么样的影响?

张新颖:很难讲直接影响到创作,但会直接影响到作家的生命,由他们的生命再影响到创作。在巴金家里,黄裳、汪曾祺、黄永玉他们都是一群小青年,虽然巴金不跟他们讲话,但也是一种精神的影响。

人需要这样的“小环境”,这种环境带来一个向上的文明的力量。所谓“文明”,就是人要对人好,人和人有一个向心力,不只是搞文学的,每个人都渴望一个好的小环境,小到家庭大到朋友圈子,一个可怕的社会就是把这些都扫平了,只有一个巨大的抽象的集体生活。

心灵空间的拓展之路

读书,使个人就不再是孤单的个人,心灵不再是孤单的心灵

读书周刊:谁都追求精神和心灵空间的拓展,可是,怎样达成呢?

张新颖:读书是特别重要的一条路径,让个人狭窄的心逐渐变大,变得丰富多彩,变成一个大的心灵宇宙。

有一种理想的阅读方式,是通过沉浸于伟大的著作,领略历史上和现实中人类所思、所求的广阔和丰盈,从而在自己和整个人类之间建立起息息相通的生动联系,使自己的心脏随着人类心脏的跳动而跳动。这样,个人就不再是孤单的个人,心灵就不再是孤单的心灵,人生也会越来越充实。

但是不要指望心灵一下子就扩得很大,这是一个渐进的过程,每走一步,都会带来不同的感受,每到达一个目标,都会处在不同的境界。

读书周刊:您读书处在哪个境界?

张新颖:《庄子·寓言》里,有一个人对另外一个人说到进入“道”的顺序,我觉得读书的顺序也一样:一年而野,二年而从,三年而通,四年而物,五年而来,六年而鬼入,七年而天成,八年而不知死。

“一年而野”,“野”就是粗狂、放纵、打开,刚开始要有一个大的局面,放纵自己去打开局面;“二年而从”,是从一种“野”的状态回来,降心而从;“三年而通”,这个“通”,其实贯通了“野”和“从”后的一个比较平衡的状态;“四年而物”,这个阶段能够排除内心干扰而及物,和外面的世界发生关系。我自己只能体会到“五年而来”这个阶段,“来”到我这里,使我的心灵充实起来。

读书周刊:什么书是您说过的“书中的恒星”?

张新颖:极少数的书,是无以计数的书的中心,许许多多的书围绕着它们,吸取它们的光辉和热量,共同构成了人类精神的浩瀚星空。举个例子来说,在现代中国,鲁迅的著作就是这样的核心书。

有一个故事,是大学者陈寅恪对人说的。他小时候去见历史学家夏曾佑,老人对他说:“你能读外国书,很好;我只能读中国书,都读完了,没得读了。”陈寅恪非常惊讶,以为他老糊涂了。中国书怎么可能读完呢?过了很多年,等到陈寅恪也老了时,他才觉得夏曾佑的话有道理:中国古书不过是那几十种,是读得完的。

是哪几十种?没有留下记录。但学者金克木写文章说,有10部古书是汉代以来的小孩子上学就背诵一大半、一直背诵到19世纪末的,它们是:《易》《诗》《书》《春秋左传》《礼记》《论语》《孟子》《荀子》《老子》《庄子》。这10部书若不知道,唐朝的韩愈、宋朝的朱熹、明朝的王守仁的书都无法读,连《镜花缘》《红楼梦》里许多地方的词句和用意也难以体会。再往下,史书读《史记》、文学书读《文选》。一部书通读了,读通了,接下去越来越容易,并不那么可怕。

读书周刊:这使我又想到沈从文和黄永玉,您说过,成就他们叔侄的,不仅仅是经历,倘若没有超过常人的读书,是没法想象的。

张新颖:黄永玉在《无愁河的浪荡汉子》中,说到少年序子读的书,比如:《榕村语录》,康熙宰相李光地著,他居然有时也用白话文,可惜不见学者提起他;《普通地质学》,是达尔文的徒弟莱伊尔写的,读熟了它,走到哪里都清楚脚底下是什么岩头、眼前是什么性质的山;《人类和动物的表情》《贝尔格舰上的报告书》都是达尔文写的,比《进化论》有意思;卢梭的《爱弥儿》,很有味道和见识,只可惜译文拗口,仿佛3斤新鲜猪肉让人炖糊了……

沈从文15岁开始当兵,随部队辗转。有谁能想象,这个每月只有三四元钱的小兵,包袱里有一本值6元钱的《云麾碑》,值5元钱的《圣教序》,值两元钱的《兰亭序》,值5元钱的《虞世南夫子庙堂碑》,还有一部《李义山诗集》,他自己写:“这份产业于现在来说,依然是很动人的。”

读书周刊:较之那一代人,您对现代人阅读的前景乐观吗?

张新颖:我不是特别悲观,每一代人的偏好会有变化,形式也会有变化,但是大家还在读。

值得注意的是网络时代对阅读的影响。如今的孩子是伴随着可视媒介成长的,他们也许从未培养起对于书本的深厚感情。但网络无法代替读书,书的“品相”“色香”“神韵”“意味”,书页翻动时发出的声音,眼光和文字碰触的感受、对一本新书的惊艳、与一册老书的重逢等,都有至关重要的意义。不管怎样,如果你有孩子,不妨让他知道,读书是多么好的事。

- 沈从文与天津往事[2022-06-15]

- 王道:沈从文早期的美育计划[2022-05-30]

- 傅汉思与沈从文——跨越半世纪的恩与报[2022-05-26]

- 笔尖下的江河——《从文自传》创作与出版始末[2022-03-31]

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。