野性十足的森林寓言

人在大自然面前袒露灵魂

主持人:

原野先生好,长篇小说《乌苏里密林奇遇》是一部野性十足的森林探险小说。它关注了边地的混血少年(或者也可以说是留守儿童)、独自在异乡的华裔老人、吉卜赛人、传统的鄂伦春族猎人,甚至盲人和疯子等,他们在如剧场般的这片原始森林轮番登场,教会少年对世界的认识和对人性的体察。因丛林境遇的严峻与远离现代文明的纯粹,人物更具有一种粗粝的存在,真实鲜活,两个少年在这里完成了生命的成长。读过有心气激荡之感。您是怎么想到写这样一部野性十足的长篇小说?

鲍尔吉·原野:

想写一个大多数人没有去过的地方,它在中俄边境的原始森林。在那里,你猜不透下一秒会发生什么事情。它的秘密和它的险情一样多,它的壮丽和它的残酷同样有吸引力。大自然是这里的主宰,各民族不同文化如森林里在风中摇曳的枝条。这里的人们是自然之子,他们身上没有一丝一毫当代人的气息,质朴狂野是他们的本色。这是我心目中一个吸引人的故事,就把它写了下来。

在这片森林里,最迷人的是人。森林里有鄂伦春族猎人,被流放到远东的吉卜赛人和犹太人,从清朝就居住在那里的华人后裔,当然也有俄罗斯人。在俄罗斯,远东这个词意味着蛮荒、粗粝、远离城市文明,但这里的人有他们的生存之道,也有人间的温暖和幽默感。大自然的锤打,使他们的灵魂赤裸裸地暴露在身体外面。虚伪与说教在这里没有一寸立足之地。小说中述说的一切,是从两个混血的中国小孩儿眼里所看到的,他们的双脚踏入这片莽林,就开始了探险之旅。

主持人:

不同于当下种种似曾相识的作品,这部小说显示了令人惊喜的想象力。

鲍尔吉·原野:

小说家不需要像新闻记者那样等待事实发生之后再去记录,作家的财富是强大的想象力。我们回想一下读过的、令人难忘的文学作品,其魅力有很多在于作者以了不起的想象力所建构的世界,而非一件孤立的离奇的事件。世上最离奇的事情记录在法院的卷宗里,而在文学中,我们看到了辽阔与美,看到种种不可思议。

从另一方面来说,在阅读中,读者具有永不枯竭的追索谜底的天性。若要满足他,就要设置一重重谜团并合乎逻辑地解开这些谜团,从中袒露人性。这是小说家的任务,它来自作者结构故事的能力,而这种能力来自想象力。

主持人:

但是想象力要植根于现实生活。

鲍尔吉·原野:

是的,我愿意把想象力和现实生活理解为天与地的关系。天上有彩云朵朵,瞬息万变。而大地上的河流森林草原静止不动。写一部北部亚洲的森林之书,要让读者看清森林里的树枝和花朵,闻到里面的气味,感受森林里的光线和风。《乌苏里密林奇遇》应该是一部博物志,里边要说清楚在高山上冷杉的伴生林是白桦树,白桦树下面的灌木是有刺的毛榛和无刺的胡枝子。那里的动物是雪貂、伶鼬、狗獾、狼獾以及棕熊。那里的鸟类是松鸦、游隼等等等等。毛茛草长在河边,藤属柳叶绣线菊挂在云杉树上。而山顶不长树了,唯一的植物是匍匐在岩石上的云杉,它们贴着地表生长,长达几十米。岩石上长着地衣苔藓。

刚劲硬朗来自大自然的启迪

主持人:

这部作品刚劲硬朗,和您散文的趣味大相径庭。

鲍尔吉·原野:

我的散文也许过于细腻了,篇幅和场面都小。但我心里最为渴盼的是描写廓大的原乡风景,刻画野性的人生。这是我的梦想,我要找到一个地方去实现这个梦想。这个地方终于找到了,在这片乌苏里森林,它在额尔古纳河左岸。我在这里痛痛快快地写出了许多想写的故事。

主持人:

这与您的血缘有关系吗?

鲍尔吉·原野:

也许与基因有关。我的家族史在喜欢看电视剧的人看来,一定富有传奇色彩。事实上他们历经千辛万苦。在俄联邦的南西伯利亚,一位萨满师(蒙古语叫波)算出我的先祖从土默特左旗(现呼和浩特)来到贝加尔湖边。后来他们与进入西伯利亚的沙皇军队作战,打不过,逃到了现蒙古国的东方省一带。再后来进入呼伦贝尔草原,又转至蒙古贞(现辽宁阜新),最后到达哲里木盟的科尔沁沙地(现通辽市)。我的家族辈辈是军人。祖父彭申苏瓦是在诺门罕打过仗的军人。外祖父扈格吉乎也在诺门罕打过仗。我父亲那顺德力格尔是参加过辽沈战役的内蒙古骑兵战士。

波的测算和我父亲的说法比较接近。总之,我的先祖是在茫茫草原骑马谋生,受到大自然洗礼的牧人,而不是种庄稼的农民。试想一下,从呼和浩特到贝加尔湖的迁徙之旅,这支三千人的队伍将妻携子,走了整整三年。这是何等壮丽的情景,当然也是苦难行军。他们与大自然有最密切的感情,我想我也继承了这种基因。

野性不一定表现于人的外表。我出生于城市而非草原。小时候懦弱孤独,不与人交往,从来不打架骂人。但我的本性热爱自由,喜欢迎接挑战,向往荒野。这是我六十多年来觉察内心世界而得出的结论。那么,写荒野,写动物,写风雨雷电,如同写我前世的记忆。

主持人:

跟您的散文行文相比,这部作品让人想起吉卜林的文风,直接干脆。而您散文的风格是安静的,柔曼的,何来这种转变呢?

鲍尔吉·原野:

让我来回答这个问题,我只好说我写散文用的是绣花针。把心头所想一针一针绣上去。而在这部小说里,我像一个在原始森林行走的猎人,手里拿的是猎刀,边走边砍挡路的灌木,手起刀落,没有犹疑。想象一下吧,在遮天蔽日的密林里,猎人们说话一定简单干脆,那里的大雨和雷声同样简单干脆。写莽林故事不应该用拖沓的腔调说话,说什么就是什么,和猎人们一样。假如动物们会说话,也一定是简短不啰唆,更不可能有心理分析。

我赞赏本雅明说过的一句话,“不掺杂心理分析的简洁细密的叙述风格,使故事长久留在人们心间。”我理解这句话意思是说出你的故事而不加解释。本雅明极为推崇俄罗斯作家列斯科夫的作品,他写过《关于土拉的斜眼左撇子和钢跳蚤的故事》。列斯科夫的行文有浓郁的民间故事色彩,又极为简单和幽默。托尔斯泰曾经说:“我不明白陀思妥耶夫斯基为什么会有世界性的声誉,列斯科夫不是比他写得更好吗?”

原始森林并非像油画描绘得那么美妙,森林时时处处埋藏着险情,它是集仁慈与暴虐于一身的大自然的象征。描写它就要用它的气势和力道。在原始森林,一阵大风吹过,所有的枯枝败叶都落在地上。这如同说大自然里没有废话。既然如此,写大自然的作品也不应该有废话。

主持人:

这部小说通过酣畅淋漓的现实写作,拓展了现实题材写作的新范式,您觉得呢?

鲍尔吉·原野:

我觉得,这十年国内文学创作进入一个沉潜纵深的发展阶段,许多作品呈现出厚重坚实的特质,许多作家在现实生活和文学创造的相互砥砺之下,开辟了新的书写路径。这说明开掘现实题材仍然有新的可能。

改革开放四十多年,社会生活发生了巨大的变化。举例说,以互联网购物和快递为代表的物流业,把许多不可能变成了可能,完全突破了人们的想象力。像这样的创造在当下生活中数不胜数,这既是改革开放的成果,又是人们摆脱僵化的思想束缚所取得的进步。相比较,文学在观念更新方面显得迟滞一些,也许文学观念的更新原本应该迟滞一些。但长时间的迟滞必定引起读者的不满足。网络文学的兴起就表明读者更在意新鲜的表达。所以,作家们尝试用更加开阔的视野选择题材,以更新鲜的手法书写现实生活,是文学对迅速发展的社会生活的应有回应。

现在每个人通过手机和互联网连接,似乎掌握着无穷无尽的资讯,这是人类历史上从未有过的现象。但又惊讶地发现,我们知道的差不多是同样的资讯,认知来自互联网而非原生态的生活。如果是这样,我们成了资讯的匮乏者,而非富有者。同样,文学作品也有同质化的倾向。

那么,为什么不换一种新的题材、新的写法和新的故事呢?用现实主义写法记录森林的故事,尽管比较野性,但蛮荒之地也是生长文学作品的原乡,也能绽放真善美的花朵。

文学状态比选择文体更重要

主持人:

读者熟悉您的文学风格,是通过您的散文了解到的。您刚出版的散文集《星星上的盐》依然传达出对自然万物的爱与尊重。两年来,您出版了四五部小说,请您总结一下散文的成果,谈一谈从散文到小说跨界的感受。

鲍尔吉·原野:

说不上成果,只有年头。我写散文随笔创作已有三十年。最早引起读者注意的随笔集是1992年出版的《脱口而出》。这套丛书里有周国平、何怀宏、陈佳琪、朱正琳等六七个人,他们是在高校教哲学的教员。这套书当时在知识界影响很大,我这本书被译成法文,改编成连环画在法国报纸连载。所以,有法国人称我为哲学家。

主持人:

您的散文集《掌心化雪》当年也曾经很火。

鲍尔吉·原野:

2000年,我出版一部40多万字的散文集《掌心化雪》。这是“草原部落”丛书的一种,这本书有很多读者,也有过不少盗版书。从那时到2020年的二十年中,我写的作品更多是文学意义上的散文。我的意思是说,我尽力保持创作中的文学性。它带给我的是观察再观察,体味再体味的文学状态。文学的文字发乎内心,无所依傍。而不是古人怎样说、别人怎样说。没有观察体味,你面对一片树叶甚至写不出一个字。你要写的树叶是你创造的树叶,它原来不存在,你写了它才问世。

主持人:

您力求保有文学心态?

鲍尔吉·原野:

是的,尽管我写散文,但我的创作态度和产品属于文学。这样的创作离诗歌、小说和戏剧很近。它们是一座花园里的植物,只是有些植物高大,有些植物低矮。我一直认为,让自己的心灵沉浸于文学状态里,既是必要,也是幸运。有的作家停笔,外人并不知道他出于什么原因停笔。我想原因之一就是他脱离了文学创作的状态。而有的作家——比如赛弗尔特、卡夫卡,他无论做什么,都在文学状态里。哈谢克大部分时间即使醉酒,也在文学里。《好兵帅克》的每一个字都是他酒后写的。

那么文学创作的状态是什么呢?它大约像一只飞鸟,始终在高空俯视大地,观察一切,捕捉一切。我见过这样的优秀的作家——他们的眼神在远方,内心像磨盘一样研磨他们遇到的一切,不仅是故事,还有语言和风景。并不是每个作家都能处在这样的状态里,此谓幸运。这也是自律和长期写作的结果。我写了几十年,无论处于什么样的境遇,自以为一直在文学状态中。这种状态让我从散文创作并不费力地进入长篇小说创作。小说只是我要写的另一类作品。

能够顺利进入小说创作还有一个原因。经历过20世纪80年代的文学爱好者都记得,那时候出版界复苏,推出了一大批世界文学名著。文学爱好者并不去区分诗歌、小说、戏剧的体裁,他们心目中是作家的名字——莎士比亚、狄更斯、托尔斯泰、契诃夫、巴尔扎克、雨果、海明威、马克·吐温、泰戈尔、川端康成等等。那时候有读书能力的人几乎都是文学爱好者,都喜欢读世界文学名著,而这些名著大部分是长篇小说。我是说,20世纪80年代,大多文学爱好者吸入的第一口奶是世界文学名著,同时是长篇小说。对我们这一代人,不管日后写不写作,写散文或小说,这都是重要的文学储备。

主持人:

名著让人刻骨铭心。

鲍尔吉·原野:

对,这两年创作长篇小说,我会遇到这种情况——突然想起托尔斯泰在某部作品里所写的某个场景,罗曼·罗兰在某部作品里所写的某个场景。如同我是一只猫,闻到了四十年前那条鱼的味道。我对此非常惊讶,人的大脑竟然如此固执,什么都不会忘记。可见人在少年多读书是对的,书永远不会辜负你。

年轻时读外国文学名著,我弄不清时代背景,技巧以及小说结构等等。但是名著的趣味——比如说从容典雅的态度,清晰可见的描写,特别是人道主义的理念——停留在心底,永不磨灭。作这样一个回顾是说以前所读过的好书不管过了多少年,都会影响你并帮助你。

我有一个私见,写作不是你找散文、小说,而是小说、散文找你。就像契诃夫说的:风雪之夜,你听到了敲门声。开门,你看到一位从远方来的客人。你把他请进屋里,端上热汤和干面包,听他讲他的故事。这位客人就是你要写的小说。至于说这样的客人什么时间来到,决定权不在你,而在他。你要做的是迎接工作。所以,我在小说创作中尽管遇到重重困难,但无须煞费苦心,也无须抓耳挠腮。就像在海边的沙滩上发现一根绳子,拽出来,发现是一张网。它是一个整体,它是生活创造的,我只是一个发现者。

我告诉自己,不必过度区别文体。赛弗尔特的回忆录《世界美如斯》的诗意与故事融为一体。加缪、福克纳、聂鲁达的回忆录充分展示了小说的技艺和诗意,它们水乳交融。对写作者而言,遇到什么就写什么是重要的,是什么写成什么也是重要的。把小说写成小说是一个作家的本分,文本不应该受到散文的打扰,事情估计就是这个样子。

赤塔州和斯图加特的遇见

主持人:

乌苏里森林在您笔下成为坚实的文化历史和场域的承载。想请您介绍下,您为创作这一故事所做的素材背景的准备。

鲍尔吉·原野:

说起来很有意思,我最初的遇见都与写小说无关。十几年前,我被一档电视节目聘为撰稿人和主持人,游历了俄罗斯远东地区的滨海边疆区、哈巴罗夫斯克边疆区、图瓦自治共和国、布里亚特自治共和国。探访了贝加尔湖东岸和西岸。因为电视节目需要采访录像,我接触到图瓦人、布里亚特人、鄂伦春人、埃文基人、楚科奇人、朝鲜人、俄罗斯人和华裔居民,跟他们有过深入交流。感受到这里的多元文化,印象颇深。后来我与几位摄影家到过额尔古纳河左岸的俄联邦赤塔州,由当地猎人做向导,游历过乌苏里原始森林。在10月份,森林中突然降临暴风雪,在俄边防军人的帮助下,我们乘坐摩托雪爬犁脱离险境。在赤塔州,我遇到一位符拉迪沃斯托克一所大学的东方学教授。他的全名忘记了,只记得昵称叫尤里。尤里懂汉文汉语,说话东北味,他在北海道大学学的汉语,老师是吉林人。尤里先生是一位东方学专家,对俄罗斯远东地区和中国东北的研究到了相当深入的程度,让我十分惊讶。他研究的课题是南乌苏里地区渤海国遗址以及女真人在远东地区的活动。尤里误认为我会给他的研究提供帮助,事实上,我才是最大的受益者。我从他那里了解到远东锡霍特山脉的人文地理。尤里极为重视收集俄境内华裔居民口头流传的民间故事,特别是满族民间故事以及汉族民间故事,我听了如闻天籁。书中关于金牙太子和洪乐女的故事就来自他的讲述。

主持人:

这部作品中的中国老爷爷徐白城的人物性格以及他的生活方式,读来感人至深,这是真正的家国情怀。

鲍尔吉·原野:

徐白城这个人物是在俄罗斯生活的第三代中国人。但他住的火炕、墙上贴的中国年画、外屋地的筷子笼和盖帘儿,以及他焖小米饭,做韭菜花酱,过着高度中国化(一百年前的中国民居)的生活。偌大的森林中,他的家是一个微缩的中国。徐白城不会放弃中国文化,这是他的命。而且,他身上毫无野性,尽管他不认识俄文,也不认识汉文,但他秉性温良。辜鸿铭说:“中国人无论走到那里,都透露出温良的脾性。”即如此。

我接着说采访的经历。我从东方学教授那里得知的远东知识,只是一知半解,但开启了我对远东地区的好奇心。后来系统读了一些资料,多数是俄罗斯学者对远东地区的记录,也有日本人对北满人文地理的记录。我觉得俄罗斯人和日本人对于地理非常有兴趣,20世纪初叶写过很多这方面的书,内容有动物、植物、山脉、河流、矿产、气候、农作物等等。

七八年前,有一个“中国-德国年”活动,我受歌德学院邀请,在德国斯图加特一所学院生活了一个月。学院的名字忘记了,只记得它在郊外索利图山的一座旧王宫里,周围都是森林。到访人是世界各地的艺术家,共有三四十位。学院到访名录上记载我的名字是Ye-yuan(野-原),像日本名。在那里我见到一位斯洛文尼亚木刻艺术家,他的业余爱好竟然是研究清朝末期俄罗斯远东地区中国人的生活。学院有一位来自蒙古国的女艺术家切登,她和斯洛伐克艺术家用俄语交流,切登用蒙古语向我转述。从她的叙述中,我极为惊讶地了解到清朝远东中国人在乌苏里地区的生活状况,包括开采金矿、狩猎、行帮组织、酿酒等等。大开眼界,使我对乌苏里地区产生了浓厚的兴趣。

我在俄罗斯采访过当地的鄂伦春人、楚科奇人、埃文基人,一看到他们的脸,就知道他们是天生的森林之子,他们的灵魂都摆在脸上,蕴藏着无穷无尽的故事。在中国,政府出于对少数民族的关爱,早把他们从森林中接出来,迁移到生活方便的村镇上生活,免费住上大房子,他们的日常生活、冬季采暖、子女入学得到充分保障。出于环保的原因,中国境内所有打猎的行为都被禁止。在这种情况下,对边境少数民族的寻访,只是对旅游点的游览而已。另外——恕我直言——中国有一些少数民族与汉族通婚由来已久,他们的生活习惯和汉族没什么不一样。相比较,俄罗斯境内的少数民族携带更多的民族生存密码。

就这样,有一部小说从赤塔州,经停斯图加特向我走来,它就是《乌苏里密林奇遇》。我读了几年书,觉得储备差不多了,人物趋于鲜活,就下笔写出这部作品。

主持人:

感谢您接受我们的访谈。

鲍尔吉·原野:

不客气。谢谢!

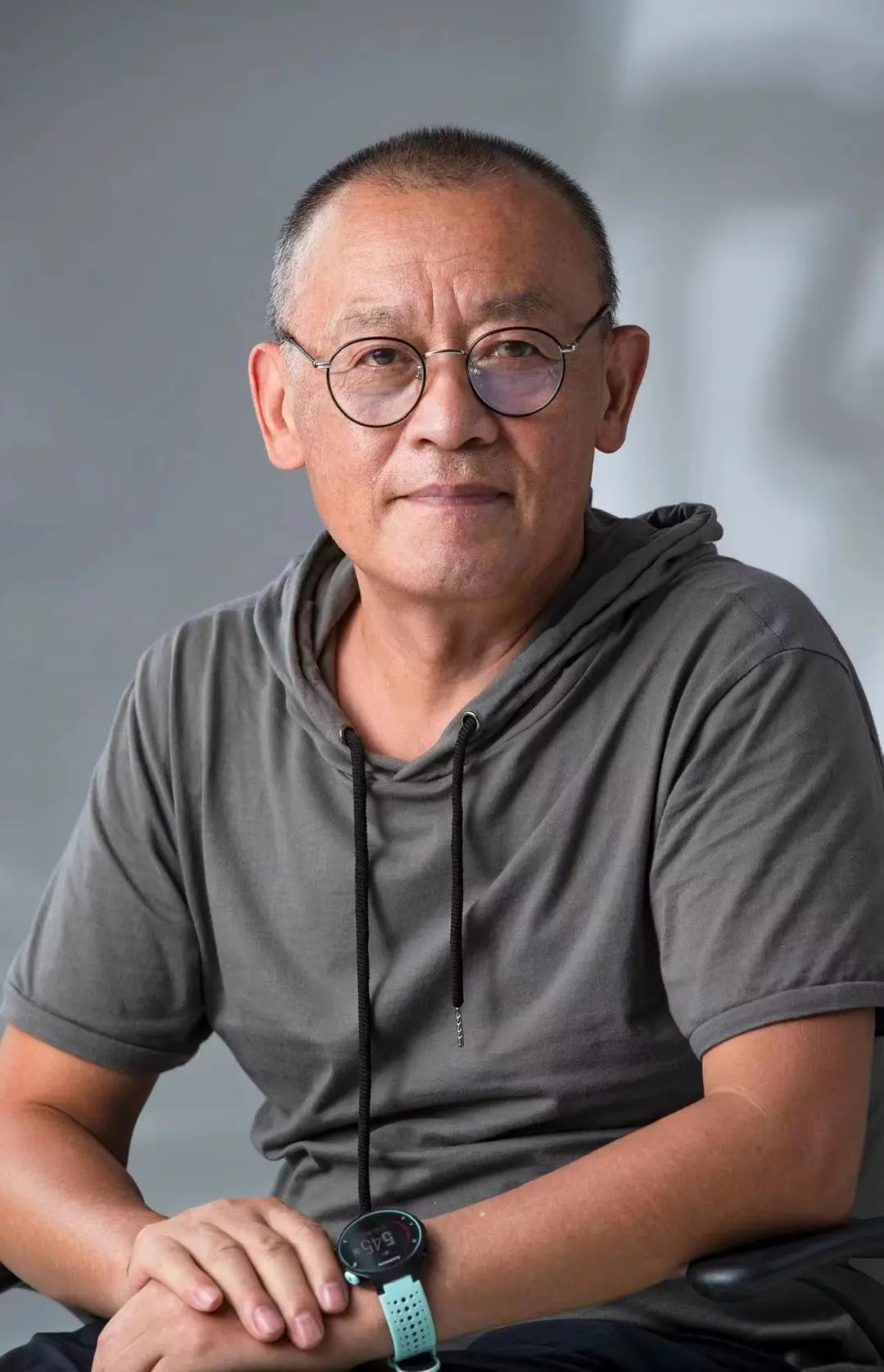

本期嘉宾:鲍尔吉·原野,蒙古族,1958年出生,内蒙古赤峰人。出版《譬如朝露》《羊的样子》《让高贵与高贵相遇》《善良是一棵矮树》等多部散文集、长篇小说、短篇小说集。获得第七届鲁迅文学奖、2021年度中国好书、第五届全国少数民族文学创作骏马奖、第十六届百花文学奖、第二届蒲松龄短篇小说奖、《人民文学》散文奖、内蒙古文艺特殊贡献金质奖章、赤峰百柳文学特别奖等文学奖项,与歌手腾格尔、画家朝戈并称中国文艺界的“草原三剑客”。多篇散文作品被选入大中小学语文课本以及语文试卷。中国作协散文委员会副主任,辽宁省作协副主席。现居沈阳。

主持人:陈亚军,文学创作一级,编审,《民族文学》副主编。主要从事诗歌、散文、报告文学创作。出版过诗集《流过忧伤》《摇曳的雨帘》;散文集《碎月》《方向:生活》;纪实文学集《只为那个诺言》《魂撼天地》(合著)《万山红韵》等。曾获全国十大中学生校园诗人称号。诗歌《船的果实》曾获全国精短诗大赛一等奖。报告文学《魅力在荧屏之后》收入《自强之歌》一书,获中宣部五个一工程奖。《鸟也寂寞》在第十五届中国新闻奖报纸副刊作品复评中获金奖。《亲历者的报告》获第四届冰心散文奖。《壶关峡谷行记》获徐霞客杯游记大奖。中篇报告文学《青春斗》收入西藏当代报告文学集《格桑花盛开地方》,获西藏自治区第六届五个一工程奖。所编作品曾获鲁奖、茅奖、五个一工程奖等。

- 鄢莉、陶丽群:生命苍凉,从“寻暖”到“慈悲”[2022-10-11]

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。