《新潮》同人的哲学关切与新文化运动的衍进

内容提要:《新潮》同人在前人的基础上建立起对“哲学”的基本认知,同时又继续推进讨论。首先,通过“哲学”划归文理科的讨论,指出哲学是“一切学术汇通的总积”,把西方近代哲学作为新文化运动的思想基础。其次,在哲学“新人”与“新民”作用的辩证思考中,逐渐把其哲学关注的焦点集中到面向每一个个体的实际人生上。由此,《新潮》同人把詹姆士的Pragmatism(《实用主义》)一书作为基本的知识资源,更关注实用主义哲学的“效果论”面向,把社会人生作为其“实际主义”哲学的标的。《新潮》同人的“哲学”关切背后,乃是具有五四学生一代特色的新文化理念的标举及其对新文化运动的另一种知识建构。

一、引言:近代以来的“哲学”建构与《新潮》同人的“哲学”关切

1918年,傅斯年致信蔡元培,建议把哲学划归理科。《新潮》创刊后,他又持续发表多篇文章,继续讨论哲学的性质与学科归属问题。《新潮》同人中,除了傅斯年,谭鸣谦、康白情、何思源等人亦屡次参与哲学的性质与功用问题的讨论。其实,“哲学”从近代以来就是一个聚讼不已的话题,围绕“哲学”这一概念本身以及哲学的学科归属、学科性质,晚清学人已有过探讨。[1]而新文化运动作为“晚清以降的知识氛围和制度建设的过程的产物,它不是一个孤立的、仅仅由几个文人构成的社会运动”。[2]因而,在讨论《新潮》同人的“哲学”关切之前,有必要追溯晚清以来以王国维和蔡元培为代表的对哲学的体制化建构,他们为《新潮》同人的“哲学”关切创造了基本的学术前提。[3]

“哲学”一词并非中国固有,而属于日本独创的汉语词汇,据研究,日本近代思想家西周最先用汉字“哲学”对译西方的philosophy,后来黄遵宪在《日本国志》中才首次将这一用法引入中国。[4]而西方“哲学”概念的传入,并没有立即对中国传统的知识体系造成冲击。1902年,张之洞在主持拟定京师大学堂章程时还明确地将“哲学”排除在学科体系之外,直到王国维发表《哲学辩惑》《奏定经学科大学文学科大学章程书后》等文章,才针锋相对地指出哲学在现代学科分类体系中的独立地位及其价值。[5]在《哲学辩惑》一文中,王国维力辩哲学非有害之学、无益之学。他首先指出民权为哲学的重要组成部分,并说明哲学也是中国的固有之学,以排除时人因哲学包含自由平等理念而产生的忧虑。接着,王国维指出“理性”是人之所以为人的根本,这里的“理性”指向“人心”,是一个与“实用”和“人身”相对的概念。王国维援引叔本华与巴尔善,指出哲学有益于“人心”,以人生日用非议哲学实为不得要领。更关键的是,王国维指出哲学在知识秩序中的位置,认为时人最关心的教育学其实是心理学、伦理学和美学的应用,而哲学又是“综合其三者而论其原理者也”,意即心理学、伦理学和美学的原理来自哲学,哲学是各分科知识的原理性纲领。王国维一方面坚持哲学为中国固有之学,指出六经和宋学都涉及哲学问题;另一方面,他同时肯定西洋哲学的价值,认为其“系统璨然,步步严整”的逻辑体系正是研究中国哲学所需要借鉴的方法。[6]《奏定经学科大学文学科大学章程书后》一文沿着《哲学辩惑》的思路,一针见血地指出张之洞等人把哲学排除在学科体系之外,是因为“惧邪说之横流,国粹之丧失”,王国维虽然同情张之洞的这一良苦用心,但为“图国家学术之发达”,他坚持认为哲学不可偏废,并从制度层面拟定文科大学各科设置哲学概论和哲学史方面课程的规划。[7]

王国维

据研究,王国维写作上述讨论哲学学科性质的文章时,正在大量阅读、吸纳以康德、尼采、叔本华为代表的德语语系哲学,他对哲学超功利性的体认和作为各分科知识之原理等方面的认识,均受到这些哲学家的影响。[8]王国维内在于西方哲学体系的认知,为《新潮》同人体认“哲学”提供了基本的知识背景,他们后来强调哲学为“一切科学的总积”“学术汇通的总积”[9],并在知识分科的意义上探讨哲学的学科归属与性质功用,都离不开王国维这种首开风气的对“哲学”的探讨。

不过,王国维添设哲学方面课程的主张却一直未能落实。1912年,蔡元培就任南京临时政府教育总长,把经科分入哲学、史学、文学三门,哲学作为一门正式的学科才正式确立下来。除了在教育体制上对哲学学科地位的承认,蔡元培一直坚持翻译哲学概论一类的教科书,如《哲学要领》(商务印书馆1903年版)、《哲学大纲》(商务印书馆1915年版)等。蔡元培的这些译著旨在推进国人对哲学基本性质与学科定位的认识,是“第一次以德国人的著作对国人所作的学术意义上的‘哲学启蒙’”[10]。《哲学要领》从日本井上圆了翻译的日本东京帝国大学外籍教师科培的讲义转译而来。《哲学大纲》则是蔡元培以德国哲学家历希脱尔(Richter)的《哲学导言》(Einführung in die Philosophie)为本,兼采泡尔生(Paulsen)及冯德(Wunde)的哲学入门书籍,并参以己意编译而成。[11]全书分为通论、认识论、本体论、价值论四编,其中第一编通论探讨哲学与科学、宗教的关系,《新潮》同人里的谭鸣谦等人在哲学—宗教—科学的三维框架中辨析哲学,其影响的源头似可追到蔡元培的这一译著。[12]

蔡元培

民国初年,哲学作为一门学科才落实到教育实践中;1914年,北京大学始设哲学门。不过,据冯友兰回忆,当时即使是哲学门的教授,对哲学这个概念也仍然很模糊,“他们看不清哲学和哲学史的分别”,而北京大学虽设置了西洋哲学门、印度哲学门和中国哲学门,但实际开设的只有中国哲学门。[13]直到1917年,系统接受过西方哲学训练的胡适进入北京大学,为北大学生讲授《中国哲学史大纲》,王国维借鉴西方学术范式来研究中国哲学的设想才落到实处。

顾颉刚回忆当时北大学生听完胡适哲学课之后的情形,最能反映以西洋哲学的方式研究中国哲学的路径对学生们思想上的冲击与影响——“把我们一班人充满着三皇、五帝的脑筋作一个重大的打击,骇得一堂中舌挢而不能下”,在这种震惊中,顾颉刚认为胡适“有眼光,有胆量,有断制,确是一个有能力的历史家。他的议论处处合于我的理性,都是想说而不知道怎样说好的”。[14]也正是因为这一番话,傅斯年开始旁听哲学系胡适的课程,自此加入新文化运动的阵营。沈卫威曾简明地抽象出历史的主线,认为处于“边际情境”的傅斯年和顾颉刚,本在保守与激进之间,正是“胡适的几堂哲学史课,改变了他们的处境,让他们与胡适互相成全”。[15]

从“哲学”自晚清以来引发的种种争议,可以看到现代中国学人传递新知的努力以及“新概念”在现实接受层面遭遇的种种阻碍。章清曾指出晚清在接纳“新概念”时往往遭遇知识、政治、文化等多种屏障,而由于“新概念”的接受背后涉及对中国历史和社会的认知,当这种认知产生分歧时,“新概念”的不确定性就难免长期延续下去。[16]“哲学”这一概念在现代中国的接纳就体现出这一点,对“哲学”性质与学科归属的争论从晚清一直延续到五四的学生一代——《新潮》同人这里,他们“哲学”关切的背后,乃是具有五四学生一代特色的新文化理念的标举及其对新文化运动的另一种知识建构。

二、哲学学科归属讨论及其新文化建构

经过晚清以来王国维、蔡元培等学人的努力,哲学这一学科于1914年在北京大学正式诞生,并划归文科。1918年傅斯年给时任北大校长蔡元培写信,建议把哲学门划归理科的时候,他正处于由预科升入文科国文门的第二学年。其时陈大齐给国文门的学生开设“哲学概论”,胡适则在哲学门主讲“中国哲学史大纲”,哲学的教学虽已在北京大学文科普及开来,但师生对哲学学科的归属却依然存在不小争议,傅斯年就是代表之一。傅斯年对哲学学科归属的讨论与其说在哲学学科本身,毋宁说在对中国学术的整体关怀上,而这种关怀又建立在中西对比之后,中国学术界充满“谬误”的基本判断之上。

《北京大学日刊》

傅斯年在针砭中国的学术界时,曾回忆自己三年前在一本英文杂志上看到一篇文章厚非东方文明时的心情,他说自己当时“拘于情感,深愤其狂誖”,并且这种情感上的波澜几年以来“印吾心识上者,历久不灭”。正是带着这种“超学术”[17]的心绪,几年后当他深入观察中国学术界时,愤怒的情绪虽已消歇,但却走向另一个极端,他认为这种对东方文明的批评“昭信不误”。在这种具体的“历史的场景、语境和心情”[18]之下,傅斯年把西方近代以来的学术作为理想的模型,对比之后认为中国的学术界谬误百出:“以人为单位”导致“人存学举,人亡学息”,“不认个性之存在”因而“妄信古人”,“不认时间之存在”“不察形势之转移”,“分工之理不明”而“流毒无有际涯”,“好谈致用”而“一无所用”,由于缺乏逻辑而“不合实际,不成系统,汗漫支离”……[19]凡此种种,虽有一针见血者,但也有傅斯年在中西学术强烈对比之下带着特定的心情的愤激之语。总结傅斯年指出的中国学术界的基本谬误,中西“学问的单位”的区别,是其关注的焦点所在。傅斯年认为中国学术“以人为单位”,而西洋近代以来的学术则“全以学科为单位”,正因为西方近代以来的学术建立在以科学为基础的学科分类体系上,因此学术的传承更长久,判断标准有着更客观的依据,逻辑体系更为严密。

正是基于以上中西学术“以人为单位”和“以学科为单位”导致的不同结果,傅斯年开始从哲学学科入手,以更严格的西方学术分类体系来规范中国的学科划分。傅斯年认为西方并没有“哲学、史学、文学统为一科”的学制,因此在文科里设置哲学门,难免“觚不觚”(注:语出自《论语·庸也》,指名实不符)。由此可知,傅斯年在考虑哲学的学科归属问题时,处处以西方为模范,“哲学”这一概念,也以西方为标准。他认为中国治哲学以历史为材料,西洋则以自然科学为材料,而“以历史为哲学之根据,其用甚局,以自然科学为哲学之根据,其用至博”,对中西研究哲学路数的评价高下立见。接着,傅斯年又从文学、史学和哲学的关系着手,指出中国历来文史“相用至殷”“循名责实”“宜不必分”;而哲学与文学却“绝少联络”“哲学主智,文学主情”,哲学对事理分析毫厘、以解决问题为旨归,文学则“以感象为重”“以不解解之”。正是基于此,傅斯年指出中国习文学者若能“谋求哲学学科之联络”,则其文学思想“必不至浅陋”,但哲学既以自然科学为基础,则“所取资于文学者较之所取资于科学者固不及什一也”。[20]傅斯年把哲学划归理科的学理基础总结起来就是哲学与科学的密切关系,这种密切关系在他这里逐渐发展为一种“唯科学主义”的倾向——即把“科学本身的有限原则”作为“文化设定及该文化的公理”[21]。他的这一倾向在《对于中国今日谈哲学者之感念》中体现得更明显,在这篇文章中,傅斯年直指所谓“哲学”指的就是“最近三四十年中的新哲学”,并指出这种哲学“受到科学的陶铸,要研究它,需与科学立与反背的地位,并用现代科学所得作根据”,“哲学不是离开科学而存在的哲学,是一切科学的总积”。[22]

傅斯年此时对哲学的认识表现出的唯科学主义倾向,其知识的源头或许可以追溯到文德尔班。据王汎森考察,傅斯年在1916年即购买了文德尔班(Windelband)的《哲学史》。[23]文德尔班的这本《哲学史》(History of Philosophy)[24]是当时风靡欧洲的重要著作。而文德尔班是新康德主义弗莱堡学派的代表,新康德主义“主张哲学的根本任务是制定科学认识的逻辑和方法论”,此外,新康德主义还是实用主义(尤其是杜威的实用主义)认识论的重要思想来源。[25]除了傅斯年,有证据显示罗家伦也曾研读过文德尔班的这本哲学著作,他在译介杜威的《近代西洋思想自由的进化》时就借用了文德尔班这部著作的观点来理解杜威提到的“人本时代”。[26]或许,文德尔班哲学史著作的阅读,提供了《新潮》同人对哲学与科学密切联系的一般认识,并为其接受实用主义哲学作了知识上的储备。

《新潮》杂志封面

然而,带着“超学术”心绪的傅斯年把哲学划归理科的想法并不成熟,蔡元培并没有采纳傅斯年的建议,并在复信里对傅斯年对于哲学的唯科学主义倾向有所反驳。他指出把哲学划归文科确有不妥,但若以研究哲学需要用科学的方法来作为把哲学划归理科的理由,那么研究文学、史学同样需要用科学的方法,以此类推,则文学和史学也需要划归理科。更重要的是,蔡元培认为假如理科指的是自然科学,不能包括文学,那么哲学里的玄学,理科也不能涵纳。[27]也就是说,在蔡元培看来,哲学中包含不能被科学所涵盖的部分,这与傅斯年对哲学的认识具有重要的区别。事实上,蔡元培编译于1915年的《哲学大纲》对哲学的各分支及其关系有清晰的介绍,“玄学”作为“普通哲学”,是区别于“特别哲学”(包括自然哲学和精神哲学)的一个重要分支。[28]至于哲学与科学的关系,蔡元培也明确指出:“哲学者,与科学互为因果,而又自有其领域焉。”[29]在这本书中,蔡元培除了对比哲学与科学的关系,还通过西方哲学史梳理了哲学与宗教的关系,并认为自康德划定人类知识的界限之后,哲学与宗教各有范围、互不干涉,现今哲学的总体趋势亦如此。[30]

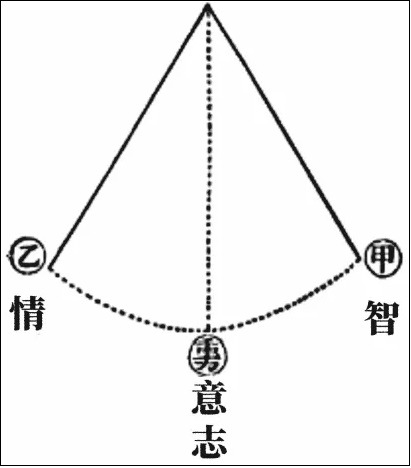

就哲学的学科归属而言,《新潮》同人里的谭鸣谦,虽不是核心成员,但其发表于《新潮》的《哲学对于科学宗教之关系论》一文却与蔡元培的观点具有类似的功效——与傅斯年对哲学的看法形成张力并具有反驳作用,并且他在哲学、宗教和科学的三维关系中体认哲学的方式也与蔡元培编译的《哲学大纲》中对哲学的辨析结构一样,在某种程度上抓住了西方哲学的内核。[31]谭鸣谦认为,科学家以智力为主,宗教家以感情为主,智力与感情处于两极,而哲学的功用正在于“调剂其反拨拒斥之方向”。智力是分析的、有意识的、静止的和必然的,与之相对,感情则是综合的、无意识的、动力的和自由的;而意志则调和理智和感情,所谓“以情合智,以智抑情。维持精神界统一,而形成完全之人格”。在这篇长文里,谭鸣谦特意用一个简明的图示来说明智力(科学)、情感(宗教)与意志(哲学)的关系:

(科学)、情感(宗教)与意志(哲学)的关系

按照谭鸣谦的推论,智力之表现为科学,情感之表现为宗教,意志之表现为哲学,哲学家作为“精神界之舵手”,其职责正在于“调和智力感情使臻于圆满”。[32]作为哲学门的学生,谭鸣谦在更专业的“知(智)—情—意”的范式中辨析“哲学”,显然比傅斯年的观点更具学理性。[33]

不过,假如把学理性作为傅斯年和谭鸣谦哲学观点的判断标准,则可能难以捕捉傅斯年“超学术”心绪背后对新文化运动的整体构想。1920年,陈独秀在申明新文化运动的外延和内涵时曾提及当时的新文化运动中有两种不祥的声音:“一是科学无用了,我们应该注重哲学;一是西洋人也倾向东方文化了。”就第一种声音而言,陈独秀认为,不用科学方法研究的哲学,“不知道是什么一种怪物”,“哲学是关于思想的学问”,“守科学方法才是思想,不守科学方法便是诗人底想象或愚人的妄想”。[34]傅斯年上述关于哲学的论述其实与陈独秀的担忧正是同一思路。傅斯年讨论哲学学科归属时强调哲学与科学的密切关系,也正是针对打着新文化的幌子大行复古、与新文化运动的核心精神——科学相去甚远者。傅斯年明言,中国的学术界正是因为“以人为单位”,缺乏西方以科学为基础的学科分类体系,才导致“教皇政治”“方士宗教”“阴阳学术”“偈咒文学”;[35]就中国哲学研究的现状来看,以哲学自负者却未入哲学的正轨,他们以早已被西方淘汰的伪科学为基础大谈太极图、道体气数。[36]对于中国研究太极图、阴阳八卦而自命哲学家者,康白情有着更严密的批判。康白情以《大英百科全书》(Encyclopedia Britannica)中对“phallicism”(生殖崇拜)词条的解释为依据,指出中国的太极图与西方的phallicism崇拜相似,都是“野蛮时代的遗留物”,胡渭的《易图明辨说》、周敦颐的《太极图说》等均不出大百科全书所写的生殖崇拜的神秘意义,“混沌”而“荒谬绝伦”,因此太极图只能当作社会史的材料不能当作哲学史的材料来研究。[37]从这些论述可以看出,傅斯年、康白情反对中国研究太极图的所谓哲学家,正是为了祛除混沌、荒谬的神秘思想。以自然科学为基础的西方近代哲学,是《新潮》同人反对中国神秘思想和混沌逻辑的重要工具,傅斯年把哲学作为“学术汇通的总积”[38]其实是将西方近三四十年的哲学作为新文化运动的思想基础。

三、新文化运动中的哲学之“用”

在以傅斯年为代表的《新潮》同人对新文化的整体构造中,西方近代哲学逐渐成为反对旧思想的重要工具。而在哲学与科学的关系上,同人内部又存在分歧。但这种分歧很快被淹没在对西方新知的极度渴求中,在关注哲学的动机上,《新潮》同人具有基本的共识。傅斯年在批评中国的哲学界时,即首先申明哲学的作用:

一种哲学对于一个人的效用比他的饭碗问题还要紧;而一种国民哲学对于他的民族的势力远在政治以上。哲学可以引人从卑浅思想的境界爬出,到自觉自成的地位。他可以告诉我们,我们以前所过的日子,都是受武断的偏心所驱使。他给我们个更清洁的空气,更可靠的根据,更活泼的精神。我们必先和他攀上交情,才可有个世界观;有了世界观,才可有个人生观;有了人生观,才可以比较的懂得什么是我,什么是他们,怎样用我,怎样用他们。[39]

傅斯年上文提及的哲学的作用,可分为两个层次:一为“新人”,二为“新民”。所谓“新人”指向的是“个人”,即傅斯年所谓“哲学对于一个人的效用”。他赋予哲学绝对基础的地位,它先于朴素的“饭碗”、“观念”和“用”的问题,带有浓厚的康德式启蒙主义色彩。其目的是通过哲学将人从不成熟的状态引导到理性成熟、坚定高尚、自由活泼的“新人”状态,成为真正意义上现代社会独立自主的个体。所谓“新民”的“民”,则指向现代的“民族”概念[40],与晚清的“国民”已经有极大的区别,前者以每个理想的个人为基础,最后形成群体的、理想的“民族”/“他们”,后者则是“以‘国家’为归宿的‘民’”[41]。在傅斯年这里,哲学既能“新人”,也能“新民”,但二者既有先后之分,也有轻重之别,哲学“新人”的作用被置于首位,“新民”必以“新人”为基础。傅斯年认为能承担起这样的使命的哲学,正是上文提到的以自然科学为基础的西方近三四十年的哲学。这样的哲学就不再是“抽象的学问,他的性质是具体的”,“以蹈空的概念,辨析综合,建设先天的知识,空中楼阁,是哲学的大忌”,[42]哲学是面向每一个鲜活个体的实际人生的学问。

青年时期的傅斯年

如此,有着明确所指的哲学不仅成为新文化运动的思想基础,也应成为每一个具体的人的思想基点。在这样的构想中,新的哲学就有可能取代旧信仰、旧价值体系,建立起一种面向每一个个体的新的价值秩序。在这一点上,何思源和冯友兰也秉持相同的看法。何思源归纳近世哲学的两大趋势:一是趋重实验和科学,二是归本常识、注重“亲知”。总结起来,何思源认为“哲学是思想的努力,以科学的方法,从根本上着想;综合各种学问的结果”,其作用正在于“想求一个世界的根本原理,发明人生的真正本意”。[43]何思源尤其重视哲学与常识的关系,他认为人人皆有“他的哲学”,哲学就是“极平常极普遍的东西”,哲学是“人的哲学”,“他的根基与人生的常识相符合”。因此,问题不是要不要哲学,而是要有益的还是有害的、扩大的还是狭小的哲学?何为有益的、扩大的哲学,何思源并没有明确的揭示,但他认为不论何种流派的哲学,均是根据常识的经验。[44]而冯友兰在介绍柏格森的治学方法时,也曾引用詹姆士Pragmatism一书中“软心的哲学家”与“硬心的哲学家”来说明人们的日常言行中包含的哲学思想。[45]总之,与傅斯年一样,何思源、冯友兰也重视哲学与每一个个体的密切关联,强调哲学与人生日用的关系。

《新潮》同人强调哲学之用,与陈独秀在1915年召唤新青年时提出的设想——“实利的而非虚文的”形成呼应。所谓的“实利”,陈独秀将其界定为“利用厚生,崇实际而薄虚玄”。他指出,这种实利思想本是“吾国初民之俗”,而“今日之社会制度,人心思想,悉自周汉两代而来,——周礼崇尚虚文,汉则罢黜百家而尊儒重道。——名教之所昭垂,人心之所祈向,无一不与社会现实生活背道而驰”。[46]所谓“虚文”,正是与社会现实生活毫不干涉的玄虚空想,其具体内容是自周汉两代以来形成的名教。[47]傅斯年强调哲学“具体的性质”,反对“蹈空的概念”,何思源强调亲知、常识,与陈独秀所谓的“实利”与“虚文”的对举正是同一思路。然而,强调实际、反对虚文并不是陈独秀和《新潮》同人的发明,这同时也是中国实学思想[48]强调的要点。在晚清的语境下,“虚文”与“实学”作为一对相对的概念出现,不过,如袁一丹所言,“‘虚文’与‘实学’的区分,不纯粹是一个学理层面的问题,而是在泰西坚船利炮的威慑下,中国屡战屡败而滋生的危机意识的产物。更直接地说,并非学术、文章本身有什么虚实之分,所谓虚、实,完全是基于时势的判断,取决于国力的盛衰强弱”。[49]这种危机意识同样延续到陈独秀这里,他认为第一次世界大战以鲜血的教训揭橥“生活神圣”的道理,德国之所以能够成为强国,正因为它的政治、教育、文学均集中于“厚生利用一途”;中国假如不改变虚文的陋习,“则国力莫由昭苏,社会永无宁日”。[50]这样,在陈独秀“实利”与“虚文”的思路背后,依然是国力的盛衰强弱。

同时,在国力盛衰的时势之下,晚清实学的内涵已慢慢溢出传统的知识范畴,实学作为“有用之学”,其内涵越来越偏向西学。[51]而到陈独秀这里,在“一战”带来的忧患之下,“实利”已经完全变成一个指向西方近世哲学的概念,他们是约翰·弥尔(J.S.Mill)的实利主义、孔特(Comte)的实验哲学,另有德意志的倭根(R.Eucken)、法兰西的柏格森。因此,《新潮》同人对哲学之“用”的强调,从某种程度上说其实处于从晚清到陈独秀等《新青年》同人这样一条历史的延长线上。但与此同时,《新潮》同人和陈独秀等《新青年》同人的哲学均指向西方近世哲学,其哲学之“用”,更清晰地指向现实人生与社会,指向每一个具有“活泼精神”的新青年,是为了“让被各种学说、制度所压抑所覆盖的人生都露出自己的本来面目”[52]。

《青年杂志》创刊号

然而,尽管《新青年》同人与《新潮》同人的哲学无一例外都指向西方近世哲学,但与《新青年》同人相比,《新潮》同人的哲学似乎更有某种明确的指向性。陈独秀在《敬告青年》中把国力的强弱作为“实利”的基础,又以此为标准推崇欧洲(尤其是德国)的弥尔、孔特、倭根、柏格森等几位哲学家;除此之外,《新青年》同人还集中译介过海克尔、斯宾塞、尼采、柏格森、杜威等人的哲学,并开辟罗素专号、马克思主义专号,对罗素、马克思的学说有过集中的译介。《新青年》的译介者众多,出发点与立场不同,因而难以形成共识与合力。《新潮》同人则一开始就强调其译介的哲学是西方近30年以科学为基础的新哲学,并在哲学之用上形成共识。再者,《新潮》同人与先生辈的《新青年》同人相比,受到更专业的学术训练,得益于王国维、蔡元培等人对哲学以西方为模型的制度性的建设和知识译介,在大量阅读相关哲学著作的基础上[53],《新潮》同人对哲学的性质、学科归属、功用等各方面有着相对深入的探索。沿着晚清以来实学的脉络,《新潮》同人逐渐把其哲学关注的焦点集中到面向每一个个体的实际人生上,这就为其接受西方的实用主义哲学铸就了充分的思想条件。

四、实用主义与《新潮》同人实际主义哲学的构想

一般而言,实用主义产生于1870年代,到19世纪末成为美国哲学界举足轻重的哲学流派。美国实用主义的创始人是皮尔士,后在詹姆士和杜威的努力下形成西方颇具影响力的哲学流派。[54]张东荪在1906年即有《真理篇》译介詹姆士和席勒(F.C.S.Schiller)的思想,但实用主义的大量传播却始于五四前后,陈旭麓曾言:“从胡适的《中国哲学》(上册)到顾颉刚的《古史辨》,到俞平伯的《红楼梦考证》,到陶行知、陈鹤琴的教育思想都有着实验主义深浅不同的痕迹。他们代表了中国学术、教育史上不同于中世纪的另一个时代。”[55]陈旭麓大概勾勒了实用主义在中国影响的两个方面——学术和教育,除此之外,实用主义哲学还对胡适和蒋梦麟等人的民主政治思想有着深刻的影响。美国实用主义哲学的三个代表性人物中,杜威是对中国影响最深刻的一位,顾红亮曾就这一话题深入探讨过杜威对新文化运动的先生一代胡适等人的影响。[56]而《新潮》同人最初被实用主义哲学吸引正是在胡适的哲学史课上。

前文曾论及顾颉刚等《新潮》同人被胡适的哲学史课“有眼光,有胆量,有断制”的研究方式所震撼的情形。当时作为黄侃的弟子、国学功底深厚的傅斯年等人,也是被胡适研究学问的方法所吸引,傅斯年多次批判中国的学术界,其所渴慕的正是胡适这种以西方学术的规范研究中国学术的方式。胡适在哲学史课上的讲义,以《中国哲学史大纲》为题于1919年出版。[57]据研究,胡适的这部著作是他创造性地运用杜威的历史方法和中国传统历史主义学术方法(顾炎武、戴震的治学方法和黄宗羲、章学诚等浙东史学派的历史主义)的成果,具体表现为“由明变(揭示历史进化的外在线索)到求因(揭示该线索所含的内在因果关系)再到评判,既呈现为一个由浅入深、由外而内的历史研究过程,又构成技术性历史方法的完整内涵”。[58]方法论是杜威对胡适影响的一个重要面向,这种影响又经由胡适传递到《新潮》同人这里。顾洪亮认为,方法可以被解析为内容层面和形式层面,前者指技术意义上的方法(术),包括研究步骤、程序、规则、环节等,后者指精神、原则意义上的方法(法、道),如开放性原则、历史主义原则等。杜威和胡适都把技术性方法和原则性方法混在一起,但总体而言,杜威更重视原则性方法,胡适更注重技术性方法。而就胡适这一“方法”的影响来看,在五四时期,他的原则性方法被奉为一种“道”,成为一种科学的世界观;五四以后,其作为“道”的原则性方法影响削弱,但其技术性方法在历史学等社会科学领域起了范导作用。[59]然而,对《新潮》同人来说,作为胡适科学方法的“道”和“术”对其均有影响,前者表现为对人生观的探讨,后者表现为通过逻辑学对中国旧思想严密而具有学理性的解构。至于杜威的直接影响则在其来华之后,具体表现为将思想落实到行动。人生观、逻辑学的实际运用和行动哲学,是实用主义对《新潮》同人影响的三个主要面向,而这种影响,虽始于胡适的科学方法论,但又超越方法论,内涵丰富且清晰地指向“实际主义”。

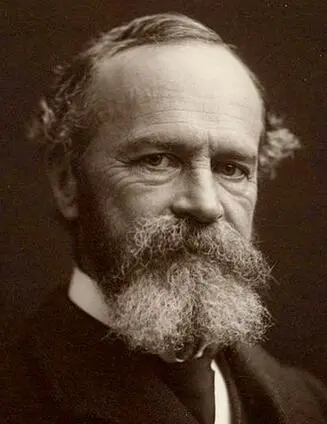

胡适和《新潮》同人几乎同时发表与实用主义哲学相关的文章,但前者以“实验主义”来指称这一流派,后者却使用“实际主义”。用法的差异背后,隐含着师生对实用主义哲学的不同理解与吸纳。[60]从1919年4月开始,胡适在《新青年》、《新教育》和《新中国》上陆续发表《实验主义》的相关章节,系统地向国内学界介绍美国的实用主义哲学,这些章节最后集结为《实验主义》一书。[61]胡适在文章的开篇即对以“实际主义”对译pragmatism表示异议,认为这一名目不能包括实用主义哲学里的所有支派,而只能为詹姆士所“独占”。他指出“实际主义”与“实验主义”的区别:实际主义注重实际的效果,实验主义虽然也注重实际的效果,但它更能指出这派哲学的方法——实验的方法,所谓“实验的方法”,胡适认为“就是科学家在实验室里所用的方法”。胡适所谓“实验的方法”,主要指的就是杜威的“五步法”——“暗示—问题—假设—推理—实验”,在《实验主义》里,胡适根据杜威的How We Think(1910)一书的第2篇第6章的文字翻译介绍了五步法。[62]以杜威的五步法为基础的实验方法,是胡适治学方法的主要来源。他后来在《清代汉学家的科学方法》[63]中提出的“大胆的假设,小心的求证”,以及晚年在《胡适口述自传》[64]提及的“实证思维术”都以杜威的五步法为基础。但据希克曼、顾红亮等人研究,杜威的五步法主要强调的是不能脱离现实的探究活动所发生的环境,[65]他把“实验方法与经验、探究、行动联系起来,着重的正是实验方法的存在论意义:实验是一种生存实践的操作”,而胡适却更多地把杜威的实验方法作为“技术意义上的科学方法来引入”。[66]也就是说,胡适更倾向于把以杜威的五步法为基础的实验方法应用于学术研究领域。[67]

威廉·詹姆士

胡适在《实验主义》里明言,詹姆士的实用主义哲学有诸多漏洞,因此他在论述中会较多地引用杜威等人的学说来批评詹姆士的学说。讨论到詹姆士的宗教观时,胡适就化用了杜威的实验方法从学理上指出其漏洞。胡适认为,詹姆士由于自身成长经历(其父为宗教家)而对宗教有偏见,他“相信比人类更高的神力是实有的,并且这些神力也朝着人类理想中的方向努力拯救这个世界”,而这种观点根据实验主义的三个步骤——第一定事物的意思,第二定观念的意义,第三定信仰的意义来推论,根本立不住脚。胡适指出,只有事物和观念的意义明白确定,才能用第三步方法,詹姆士先假定一个有意志的上帝,这种宇宙论的假设属于第二步“定观念的意义”,但这种假设却无法验证/实验,即不能在第二步上确定这种假设能否解决宇宙论的问题,因而就不能跳到第三步——宗教的经验上去。由于詹姆士在无法解决第二步的情况下直接跳到了第三步,因此他“不忠于实验主义”。[68]从胡适的《实验主义》可以看出,他不满足于詹姆士以实际效果为基本取向的态度及其宗教观,而在承认实用主义哲学“效果论”的基础上[69]更强调杜威的实验方法。

杜威

与胡适不同,《新潮》同人基本上以“实际主义”指称美国的实用主义哲学,傅斯年认为,实际主义哲学并非哲姆士(詹姆士)在挪威的研究所里创造的,也不是失勒(席勒)在人性学里、杜威在逻辑伦理、皮尔士在普及科学月刊上创造的产物,而是“受现代时势的支配,自然而然有这主义产生”。[70]也就是说,就实际主义哲学的背景而言,它是时势的产物,与现实生活密切相关。至于实际主义哲学的内涵,傅斯年在介绍失勒(Schiller,现一般作“席勒”)的《形式逻辑》时曾提到,实际主义哲学的逻辑是反对形式逻辑的,《形式逻辑》正是实际逻辑的导言;失勒不仅反对形式逻辑,还反对一切形式主义,而形式主义是坏根性的,中国被形式主义束缚,应学习失勒放弃形式专问科学的精神。实际上,形式逻辑与形式主义是两个范畴的概念,失勒的《形式逻辑》针对的是西方以三段论为代表的逻辑体系[71],而形式主义并非一个哲学的范畴,在傅斯年这里指向的其实是“中国一切混沌浮杂的思想”。傅斯年把两个不同的范畴勾连起来,认为形式逻辑的“‘形式’二字使逻辑从古至今,麻木不仁,没有用处”,而“真学问必须和科学同实际生活切合”,中国的“混沌浮杂”的思想其根本谬误与形式逻辑一样——脱离现实生活,全无用处。因此,所谓实际主义哲学,其根本的面向是是否切近现实生活,与现实的学术研究和实际人生是否有用。

事实上,在杜威访华之前,《新潮》同人一直把詹姆士的Pragmatism一书作为其阐释“实际主义”的基本知识资源。傅斯年谈青年的人生观问题,谈翻译,评介席勒的《形式逻辑》,都可以看到对詹姆士Pragmatism一书相关观点的大量引介。[72]除了傅斯年,在何思源的《思想的真意》[73]一文中,Pragmatism也是重要的参考书目。甚至在杜威访华之际、五四运动趋向落潮之时,冯友兰在证明哲学与日常生活的密切关系时,引用的也是詹姆士这本书的相关理论。[74]

相对而言,胡适对詹姆士和杜威等实用主义哲学家的了解超出《新潮》同人,但对《新潮》同人来说,实用主义的根本要旨——“效果论”才是其关注的要点。他们先是借从詹姆士的Pragmatism一书中得到的“实际主义”取向来反对中国不与现实人生发生作用的形式主义、浮杂思想。其后,这种以效用为取向的态度被毛子水运用到“整理国故”上,并有导向功利主义的危险,因此引起胡适善意的提醒与批评,他告诫毛子水:

我以为我们做学问不当先存这个狭义的功利观念。做学问的人当看自己性之所近,拣选所要做的学问;拣定之后,当选一个“为真理而求真理”的态度,研究学术史的人,更当用“为求真理而真理”的标准去批评各家的学术。学问是平等的,发明一个字的古义,与发现一颗恒星,都是一大功绩。

……我们应该尽力指导“国故家”用科学的研究法做国故的研究,不当先存一个“有用无用”的成见,致生出许多无谓的意见。[75]

由此可见,胡适对《新潮》同人运用詹姆士的实用主义哲学过程中可能会产生的功利主义有所警惕,试图用科学的方法来纠正新文化运动的这一偏向。然而,在当时新旧斗争激烈、中国学界充满谬误、国际国内局势紧张的情况下,《新潮》同人并没有立即纠正自己的这一倾向,至少在《新潮》时期,这群青年学生秉持的还是“实际主义”的取向。

“实际主义”不仅是《新潮》同人接受实用主义哲学和译介、运用逻辑学的基本取向,也是其引介柏格森哲学的重要视角。傅斯年曾试图引用柏格森哲学来证明实际主义哲学是“现代生活之下必生的结果,不懂现代生活,便无从领略这主义”。他直指柏格森哲学与“实际主义哲学接近”[76],但却没有展开阐释,倒是冯友兰对此有过探讨。冯友兰在介绍柏格森的最新哲学演讲集《心力》时,特意强调柏格森批评欧洲知识论的几句话与实用主义哲学之间的关系:柏格森指出从前一班人认为研究问题之先,应先看能力配不配,但是要不去研究,怎样能知道能力配不配,只有一个法子能断定能走多远,就是一直走去。“这话简直就是杜威的话”,所以柏格森的哲学,带有实用主义的色彩。[77]

冯友兰其实是在实践并以实践的效用来检验预设的判断这一层面上建立柏格森与实用主义的相关性,这一关联性的建立虽然有把两种哲学简化之嫌[78],但却从一个侧面反映出冯友兰译介柏格森哲学,与《新潮》同人关注实际主义哲学具有同构性,他们都反对“从概念到真实”的欧洲“极端智识主义”[79]式的、脱离现实与人生的哲学传统,强调哲学的“实践”/“行动”面向。

在“实际”的逻辑之下,《新潮》同人逐渐把对哲学的关注焦点放在以詹姆士的实用主义哲学为核心的哲学思想、以席勒和罗素的逻辑学为基础的“实用逻辑”上。杜威访华之后,他们也是从这一逻辑出发,想要运用杜威的哲学思想,直接将思想付诸行动,而非把知识与思想局限于作为学术研究的实验主义的方法论。因此,《新潮》同人吸纳的哲学思想,侧重于实用主义的“效果论”,不同于胡适侧重于实验的方法。实用主义哲学的“效果论”在《新潮》同人这里是以“实际”——社会人生为根基的,蕴含着五四学生一代更具“行动性”的取向,这一取向推动了新文化运动,为包括《新潮》同人自己在内的新青年思想的转型、分化,乃至为新文化运动的走向与分化埋下了伏笔。

注释:

[1]可参欧阳哲生《中国近代学人对哲学的理解》(《中国哲学史》2006年第4期);景海峰:《从“哲学”到“中国哲学”——一个后殖民语境中的初步思考》(《江汉论坛》2003年第7期)等。

[2]汪晖:《现代中国思想的兴起》(下卷第2部),生活·读书·新知三联书店2007年版,第1107页。

[3]事实上,晚清有关“哲学”的讨论远非王国维和蔡元培可以涵盖,蔡元培早在1923年为《申报》写作《五十年来中国之哲学》时就提及严复、梁启超等诸多学人的哲学译著对学界的影响[参蔡元培《五十年来中国之哲学》,选自高平叔主编《蔡元培全集》(第4卷),中华书局1984年版,第350~382页],《新潮》同人也得益于严复等人的译著,不过就“哲学”学科归属及其性质功用的讨论而言,与《新潮》同人关系最密切的还是王国维和蔡元培。

[4]陈力卫:《东来东往:近代中日之间的语词概念》,社会科学文献出版社2019年版。

[5]田文军:《王国维与中国哲学史》,《人文杂志》2011年第5期。

[6]王国维:《哲学辩惑》,选自谢维扬、房鑫亮主编:《王国维全集》(第14卷),浙江教育出版社2010年版,第6~9页。

[7]王国维:《奏定经学科大学文学科大学章程书后》,谢维扬、房鑫亮主编:《王国维全集》第14卷,浙江教育出版社2010年版,第32~40页。

[8]相关研究可参黄见德《论王国维对近代德国哲学的研究》(《江淮论坛》1989年第6期);刘鑫:《现代意识的微光──王国维哲学的意义》(《清华大学学报》1996年第2期);李明辉:《王国维与康德哲学》(《中山大学学报》2009年第6期)等。

[9][22][36][38][39][42]傅斯年:《对于中国今日谈哲学者之感念》,《新潮》1919年第1卷第5期。

[10]欧阳哲生:《中国近代学人对哲学的理解》,《中国哲学史》2006年第4期。

[11]蔡元培:《哲学大纲·凡例》,商务印书馆1915年版。

[12]事实上,蔡元培对中国“哲学”之传播影响甚大,本文只是选取一两个与《新潮》同人关系密切的关节加以简述,更深入的研究可参川尻文彦《“哲学”在近代中国——以蔡元培的“哲学”为中心》,孙江、刘建辉主编:《亚洲概念史研究》(第一辑),生活·读书·新知三联书店2013年版,第66~83页。

[13]冯友兰:《三松堂全集》第1卷,河南人民出版社2001年版,第170~171页。

[14]顾颉刚:《古史辩自序》,商务印书馆2011年版,第49~50页。

[15]沈卫威:《激进与保守在“哲学门”相遇》,《文艺研究》2017年第11期。

[16]章清:《知识·政治·文化:晚清接纳“新概念”之多重屏障》,方维规主编:《思想与方法——近代中国的文化政治与知识建构》,北京大学出版社2015年版,第115~135页。

[17]“超学术”心绪的提法借鉴了罗志田的研究,罗志田指出傅斯年在探讨中国学术的单位时带着一种“想要赶超西方”的心理,这种超出学术伦理的心理影响了傅斯年探讨学问的学理性与客观性。参罗志田《学问的单位:傅斯年和钱穆对中西学术分类异同的思考》,《文史哲》2020年第6期。

[18]葛兆光认为,“那些‘正统’的、可以称为‘哲学’的东西,常常是属于悬浮在精英和经典世界中的,它们和实际社会生活中支配性的制度、习惯和常识之间,其实还有一段不小的距离”,“历史的场景、语境和心情,是思想理解的重要背景”,探讨傅斯年等人对“哲学”的相关认识,其实也需要考虑到这些具体的“历史的场景、语境和心情”。参葛兆光《为什么是思想史——“中国哲学”问题再思》,《江汉论坛》2003年第7期。

[19][35]傅斯年:《中国学术思想界之基本谬误》,《新青年》第4卷第4期,1918年4月15日。

[20]傅斯年:《傅斯年致校长函》,《北京大学日刊》1918年10月8日。

[21]郭颍颐:《中国现代思想中的唯科学主义》,雷颐译,江苏人民出版社2010年版,第16页。

[23]王汎森:《傅斯年:中国近代历史与政治中的个体生命》,王晓冰译,生活·读书·新知三联书店2017年版,第26页。

[24]现中译本一般作《哲学史教程》,此书原版为德文,1892年初版,1893年由詹姆斯·H.塔夫茨译成英文。

[25]刘放桐:《实用主义的研究历程》,复旦大学出版社2018年版,第14页。

[26]罗家伦:《近代西洋思想自由的进化》,《新潮》1919年第2卷第2期。

[27]蔡元培:《傅斯年致校长函》附识,《北京大学日刊》1918年10月8日。

[28][29][30]蔡元培编译:《哲学大纲》,商务印书馆1915年版,第15、8、10~12页。

[31]除了谭鸣谦,陈大齐出版于1919年的讲义《哲学概论》也采用哲学、科学、宗教的三元框架来辨析哲学,通过蔡元培、陈大齐等师长的传播,北京大学的不少文科学生对哲学的认识可能都受到这一模式的影响。参陈大齐《哲学概论》,北京大学出版社1919年版,第7~11页。

[32]谭鸣谦:《哲学对于科学宗教之关系论》,《新潮》1919年第1卷第1期。谭鸣谦的这篇文章最早连载于《北京大学日刊》第122期至140期(1918年4月27日—1918年5月18日),《新潮》则一次刊载全文。

[33]有意思的是,蔡元培在谭鸣谦文章的附识里同样表达了不同的意见,他认为:感情的表现是美学而不是宗教,哲学则是智力与意志合而表现者,在蔡元培的学科分类体系中,哲学与科学、美学与宗教分别是一对相对的概念,但他同时又认为哲学里的玄学不能被科学所取代,宗教里的信仰也不能被美学所取代。由此可见,在新文化运动的语境中,有关哲学的讨论并未形成一致意见,即使在新文化阵营内部,也有各自不同的意见,哲学是一个聚讼不已的话题。参谭鸣谦《哲学对于科学宗教之关系论》(附识),《新潮》1919年第1卷第1期。

[34]陈独秀:《新文化运动是什么》,《新青年》第7卷第5期,1920年4月1日。

[37]康白情:《“太极图”与Phallicism》,《新潮》1919年第1卷第4期。

[40]《新潮》同人当时已经从人类学的视角对我国的民族及其性格有所研究,将“国民性”的问题导向科学研究的领域,参康白情《论中国之民族气质》,《新潮》1919年第1卷第2期。

[41]王汎森:《从新民到新人:近代思想中的“自我”与政治》,《思想是生活的一种方式》,北京大学出版社2018年版,第33~68页。

[43]何思源:《近世哲学的新方法》,《新潮》1919年第2卷第1期。

[44]何思源:《哲学与常识》,《新潮》1920年第2卷第5期。

[45][74]冯友兰:《柏格森的哲学方法》,《新潮》1920年第3卷第1期。

[46][50]陈独秀:《敬告青年》,《青年杂志》1915年第1卷第1期。

[47]金理曾以章太炎、鲁迅、胡风为中心勾勒现代学人对名教的批判,其论著中的“名教”是一个与“实感”相对的概念,对现代文学史上的实学思想有相对系统的研究。参金理《文学史视野中的现代名教批判》,广西师范大学出版社2019年版。

[48]据研究,中国的实学思想萌芽于北宋,以“实体达用”为核心,包括“经世之学”、“实测之学”、“明经致用”论、“史学致用”论和考据学在内多层次的丰富内容。参葛荣晋《导言》,《中国实学思想史》(上卷),首都师范大学出版社1994年版,第1~17页。

[49]袁一丹:《“实学”与“虚文”之间:晚清改试策论的多重困境(1898—1905)》,《文艺争鸣》2016年第7期。

[51]曹南屏:《学问与世变:晚清中国实学观的衍变与知识取向的转折》,《河南大学学报》2015年第4期。

[52]周展安:《“现实”的凸显及其理念化——对“五四运动”思想与文学内在构造的再思考》,《文艺理论与批评》2019年第3期。

[53]从《新潮》杂志上的相关文字来看,文德尔班的《哲学史教程》是傅斯年、罗家伦等人的公共读物(见前文论述);另外,对Jerualem:IntroductiontoPhilosophy;Marvin:HistoryofEuropeanPhilosophy;Thilly:HistoryofEuropeanPhilosophy;Hoffdin:ModernPhilosophers等一类英文哲学史著作,罗家伦也有涉猎,可参罗家伦《通信》,《新潮》1919年第2卷第2期;更专业、系统的哲学著作译介则涉及失勒(Schilller,现一般作席勒)、罗素、杜威、柏格森等人,这一点在后文会有详细的论述;现存傅斯年藏书目录也能反映《新潮》同人的哲学兴趣与阅读量,傅斯年的藏书中大量涉及外文(英文、德文)哲学著作,这些著作有相当一部分出版于1920年之前,有一些则可以证实购买于《新潮》创刊之前(如文德尔班的《哲学史教程》,杜威等人编著的《创造性思维:实用主义态度论文集》等,参王汎森《傅斯年:中国近代历史与政治中的个体生命》,生活·读书·新知三联书店2017年版,第26页)。另,据中国台湾“中央”研究院傅斯年图书馆官方网站提供的傅斯年藏书目录,《创造性思维:实用主义态度论文集》即CreativeIntelligence:EssaysinPragmaticAttitude(ByJohnDeweyandothers,NewYork:H.Holtandcompany,1917)。

[54]参刘放桐《实用主义的研究历程》,复旦大学出版社2018年版。本文采用学界通用的“实用主义”来指代这一哲学流派,但涉及具体的研究对象,会采用其各自的不同用法。

[55]陈旭麓:《近代中国社会的新陈代谢》,上海人民出版社1992年版,第399页。

[56]顾红亮:《实用主义的误读:杜威哲学对中国现代哲学的影响》,广西师范大学出版社2015年版。

[57]胡适:《中国哲学史大纲》,商务印书馆1919年版。

[58][59][66]顾红亮:《实用主义的误读:杜威哲学对中国现代哲学的影响》,广西师范大学出版社2015年版,第119~131、87~89、100~119页。

[60]吴巳英的《早期Pragmatism中文译名的变迁》(《近代史研究》2020年第6期)和顾红亮的《胡适对Pragmatism的翻译及其意蕴》(《江淮论坛》2005年第3期)都就Pragmatism的译介做过系统研究,不过均未提及《新潮》同人,亦未展开师生之间译介实用主义哲学的对比。

[61]《实验主义》第1~4节发表于《新青年》第6卷第4期,第5节和第7节载《新教育》1919年第3期,第6节载《新中国》1919年第2期。下文摘引出自《实验主义》一书(北京大学学术讲演会编印,1919年)。

[62]胡适:《实验主义》,北京大学学术讲演会编印,1919年。

[63]胡适:《清代汉学家的科学方法》,《北京大学月刊》1919年第1卷第5期、[19][20[年第1卷第7期、1922年第1卷第9期。

[64]胡适:《胡适口述自传》,唐德刚译,华文出版社1989年版,第105~109页。

[65]拉里·希克曼:《杜威的探究理论》,拉里·希克曼主编:《阅读杜威:为后现代做的阐释》,徐陶等译,北京大学出版社2010年版,第177~197页。

[67]值得注意的是,胡适治学的方法除了来自杜威的实验方法,还包括中国传统的考证学方法、赫胥黎的“沙狄的方法”等,具体研究可参席云舒:《胡适的哲学方法论及其来源》,《社会科学论坛》2016年第6期。

[68]胡适:《实验主义》,北京大学学术讲演会编印,1919年。胡适的这一“验证”过程,还同时参考了杜威的EssaysinExperimentalLogic(pp.312-325),参《实验主义》,第28页。

[69]胡适对实用主义学派“效果论”的强调表明他已经把握了实用主义哲学的根本要旨,正是通过“效果论”,实用主义彻底颠覆了传统的经验论、唯理论和先验论等“原因论”哲学,带来西方现代哲学史上的一次重大革命,相关论述可参席云舒《胡适的哲学方法论及其来源》,《社会科学论坛》2016年第6期。

[70][76]傅斯年:《译书感言》,《新潮》1919年第1卷第3期。

[71]J.B.Payne,“FormalLogic:AScientificandSocialProblemByF.C.SSchiller”,InternationalJournalofEthics,1913,23(3),pp.368-370.

[72]参傅斯年《人生问题发端》(《新潮》1919年第1卷第1期);《译书感言》(《新潮》1919年第1卷第3期);《失勒的〈形式逻辑〉》(《新潮》1919年第1卷第3期)。

[73]何思源:《思想的真意》,《新潮》1919年第1卷第4期。

[75]见毛子水文章附文,参毛子水《驳〈新潮〉〈国故和科学的精神〉篇订误》,《新潮》1919年第2卷第1期。

[77]冯友兰:《柏格森的〈心力〉》,《新潮》1922年第3卷第2期。

[78]与《新潮》同人一样,冯友兰的这一看法相对忽略了实用主义哲学中的科学方法面向,至于对柏格森的理解,相较《柏格森的〈心力〉》,冯友兰自己的《柏格森的哲学方法》一文就有更深入的认识,他归纳柏格森的哲学为“本体论上的一个‘变’,方法论上的一个直觉,所以其哲学称为‘变之哲学’,也称为‘直觉的哲学’”,这种哲学针对的是欧洲的“极端智识主义”,这些看法更能触及柏格森哲学的核心,参冯友兰《柏格森的哲学方法》,《新潮》1920年第3卷第1期。

[79]“从真实到概念”、“从概念到真实”和“极端智识主义”见冯友兰《柏格森的哲学方法》,《新潮》1920年第3卷第1期。文章中所谓“极端智识主义”,大体指向以然诺(Zeno,现一般译作“芝诺”)、布拉特来(Bradley,现一般译作“布拉德莱”)为代表的、以诡辩著称的哲学家,冯友兰认为这类哲学家“执着于概念”,因而不能了解“全的真实”,柏格森的“直觉”则“只是教人从真实向概念,不是从概念向真实”。

- 刘伯明:理解学衡派的另一线索[2022-01-26]

- 倔强的少数:学衡派在东南大学[2022-01-25]

- 吴晓东:“说不尽”或不可能说尽的废名[2022-01-24]

- 张春田:现代文学文献学的传统[2022-01-20]

- 吴福辉:最是诚恳一书生[2022-01-17]

- 《新青年》与“精神股份制”打造的金字招牌[2022-01-17]

- “祖国之爱”·时间·空间:东北作家群再考察[2021-12-29]

- 朱君允:穿越历史尘埃的“灯光”[2021-12-29]

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。