姜涛:凯约嘉湖上一只小船的打翻 ——重审新诗发生“前史”的一次“偶然”

有关白话诗或白话文学的个人发明史,善于“戏台里叫好”的胡适,在《尝试集》自序、《四十自述·逼上梁山》《中国新文学大系·建设理论集》导言等文章中有过不厌其详的讲述。尤其是对留美期间与友人的争论以及自己“尝试”的路径,他的叙述尤为细致、生动。结合《藏晖室劄记》《胡适遗稿及秘藏书信》等材料,从最初提出“作诗如作文”到后来选定“白话”为突破口,这一“逼上梁山”的故事,似乎可以非常真切地呈现于研究者和读者眼前。有一点可以注意,那就是在相关的自述中,胡适非常强调这一过程发生的偶然性,认为“白话诗”或“文学革命”方案的提出,是由于多种因素的交互作用,并不能归因于某一种历史的“必然”。1923年12月,陈独秀在致胡适的信中曾言:“常有人说:白话文的局面是胡适之陈独秀一班人闹出来的。其实这是我们的不虞之誉。中国近来产业发达人口集中,白话文完全是应这个需要而发生而存在的。”[1](P168)将白话文运动的兴起,看做是“产业发达人口集中”的结果,这显然体现了一种强调经济决定性的唯物史观。针对这样的一元论解释,胡适在《中国新文学大系·建设理论集》导言中称,自己写《逼上梁山》这篇自述,一定程度上就是要说明历史事实不是一个“最后之因”就可以解释的:“这个思想不是‘产业发达,人口集中’产生出来的,是许多个别的,个人传记所独有的原因合拢来烘逼出来的。从清华留美学生监督处一位书记先生的一张传单,到凯约嘉湖上一只小船的打翻;从进化论和实验主义的哲学,到一个朋友的一首打油诗;从但丁(Dante)却叟(Chaucer)马丁路得(MartinLuther)诸人的建立意大利、英吉利、德意志的国语文学,到我儿童时代偷读的《水浒传》《西游记》《红楼梦》———这种种因子都是独一的,个别的;他们合拢来,逼出我的‘文学革命’的主张来。”[2](P279)

今日之康奈尔大学与凯约嘉湖

胡适对陈独秀的回应,包含了实验主义的多元史观与强调“最后之因”的唯物史观的对话[3]。他列举的一系列“个别”或“逼出”明确主张的“一连串的小意外事件”,在某种意义上,也提供了一帧帧历史回放的可能。虽然“逼上梁山”的故事,大家耳熟能详,基本情节也已然被“锁定”,但在“慢动作”的回放中,胡适提出“文学革命”及“白话诗”方案过程中一些内在层次,或许也能由此呈现出来。上面引文中“凯约嘉湖上一只小船的打翻”,就是一个特别有意味的“小意外事件”。

一

胡适的诗歌生涯开始于少年时代,自称到美国留学时,已创作两百多首[4](P19-20)。初到美国,他本来计划心无旁骛,专攻本业,屡有“禁诗”的决心,开始一两年确实很少动笔,但自从好友任鸿隽(叔永)、杨铨(性佛)来到绮色佳后,在二人的不断索和下“复为冯妇”。可以说,与友人之间的往来唱和,构成了胡适在美留学期间诗歌尝试的主要驱动。1917年6月1日回国前所作“将归诗”中称:“因念吾数年来之文学的兴趣,多出于吾友之助。若无叔永、杏佛,定无《去国集》。若无叔永、觐庄,定无《尝试集》。”这里提到的三位友人中,任叔永、梅光迪(觐庄)“联盟成劲敌。与我论文学,经岁犹未歇”,正是与他们二人的持续争论,最终将胡适“逼上”了白话作诗的“尝试”之路。所谓“凯约嘉湖上一只小船的打翻”,由这个“小意外”引发的诗文往返,就是胡适与友人持续笔仗中关键的一场。

事情是这样的:1916年7月8日,任鸿隽、梅光迪、唐钺等“科学社”友人相聚绮色佳,他们邀约到访康奈尔大学的陈衡哲等,一同到凯约嘉湖上去划船。凯约嘉湖在康奈尔校园附近,是一个景色秀美的小湖,平日水波不兴,可那天偏偏遇雨,几个友人匆忙间将船打翻了,弄湿了衣服,虚惊了一场。后来,任鸿隽与陈衡哲结为夫妇,这虽是他们的初见,但已萌生了爱慕之情。湖上“翻船”事件,无疑给了两个年轻人进一步接触的机会。为了记录这段危险又浪漫的经历,任鸿隽写下一首四言古诗《泛湖纪事》并随信寄给了胡适,下面是其中的一段:“清风竞爽,微云蔽暄。猜谜赌胜,载笑载言。行行忘远,息楫崖根。忽逢怒波,鼍掣鲸奔。岸逼流回,石斜浪翻。翩翩一叶,冯夷所吞。”任鸿隽的诗风古雅、稳健,上述诗句比较完整地叙写了“翻船”的过程。未料想这一段引来了胡适激烈的批评,他在7月12日复信中写道:“惟中见写覆舟一段,未免小题大做。读者方疑为巨洋大海,否则亦当时鄱阳洞庭。乃忽接‘水则可揭’一句,岂不令人失望乎?……‘岸逼流回,石斜浪翻’,岂非好句?可惜为几句大话所误。”

胡适在绮色佳读书多年,对于凯约嘉湖也比较熟悉,曾在书信中向母亲介绍:“湖面阔仅五里许,而长百余里,故又名曰指湖,以其长而狭如指也。湖上水波平静时,可荡舟,两岸青山如画,每当夏日,荡舟者无算,儿时亦往焉。” [5]“忽逢怒波,鼍掣鲸奔”,读到友人用这样一类“大话”来写湖上风浪,胡适或许觉得用力过猛,“未免小题大做”。另外,诗中穿插的“言棹轻楫,以涤烦疴”“猜谜赌胜,载笑载言”等句,也引起了他的不适感,觉得这样一些“死字”“死句”,与当下的情景殊不调和相称。根据胡适的意见,任鸿隽修改了此诗,但并未照单全收,特别不同意胡适有关“死字”与“活字”之分,认为“载笑载言”固为“三千年前之语”,然仍可“用以达我今日之情景”。两人你来我往,讨论气氛相对平和,也能有所深入,结果半路杀出个程咬金,梅光迪拔刀相助,7月14日写来一封长信,激烈抨击胡适以“活字”入诗文的“文学革命”主张,论争的战火由此进一步延烧,胡适于7月22日作了一首一千多字的白话游戏诗回应,这就是著名的《答梅觐庄———白话诗》:“人闲天又凉,老梅上战场。拍桌骂胡适,说话太荒唐!说什么‘中国要有活文学!’说什么‘须用白话做文章!’文字岂有死活!白话俗不可当!”这首游戏之作,嬉笑顽皮,展示了白话的劲健活力,因为“一半是朋友游戏,一半是有意试做白话诗”[4](P31),在“逼上梁山”的过程中,占据了一个非常重要的位置。某种意义上,它正是胡适白话诗写作的第一次尝试,但也是一次“惹祸”的尝试,梅光迪、任叔永两人都颇不以为然,指斥“足下此次实验之结果,乃完全失败;盖足下所作,白话则诚白话矣,韵则有韵矣,然却不可谓之诗”。[6]胡适继而奋力辩护,正是梅、任两位友人的夹击,让他进一步明确了“文学革命”的突破口,“竟逼得我不能不努力试做白话诗了”。[7]在后来的口述自传中,胡适谈到经此一役:“我终于得到个结论:那就是我们一年多的讨论已逐渐约束到一个中心议题里来。这个中心议题便是:白话文用在文学其他任何部门都很适合,就是不能‘用之于诗’。……因而我想我如果要说服我的朋友们,使他们相信白话也可以作诗的话,那我只有以身作则,来认真尝试用白话作诗。除此之外,再没其他的办法了。” [8]

可以说,湖上“翻船”这一偶然事件,引发的写诗、改诗、争论、以及白话游戏之作,使得胡适的思路聚焦到“白话作诗”这一中心议题上,前后的过程及转换的逻辑也似乎相当流畅。然而,如果在这里放慢节奏,甚至稍停下来,可以探问的是,向“中心议题”的“逐渐约束”过程,是否也是一个逐渐收缩、简化的过程,暗中擦抹了“中心议题”之外的其他面向?这种擦抹或挤压,是否也会影响到我们对新诗成立前提的深入理解?胡适提到,他和友人的讨论已经一年有余,如果将时间前推,推回一年多前,整个过程的“慢动作”回放,也会更为完整。

二

1915年夏,胡适告别绮色佳,从康奈尔转学去哥伦比亚大学。当时在绮色佳度假的梅光迪,也正准备去哈佛升学。值此人生及学业的“转轨”之际,9月17日胡适做了一首《送梅觐庄往哈佛大学诗》,鼓励梅光迪振作精神,颇为激昂地第一次提出“文学革命”的说法:“梅生梅生毋自鄙。神州文学久枯馁,百年未有健者起。新潮之来不可止,文学革命其时矣。”这首诗共四百二十字,其中夹杂了很多外国人名、地名、概念的音译,如康可(concord)、爱谋生(Emerson)、霍桑(Haw-thorne)、烟士披里纯(Inspiration)等。这一点胡适颇为自得,在“自跋”中称:“此诗凡用十一外国字:一为抽象名,十为本名。人或以为病。其实此种诗不过是文学史上一种实地试验,前不必有古人,后或可诏来者,知我罪我,当于试验之成败定之耳。” [9]

在几个经常唱和的友人中,胡适的诗才并非最高,但文学革新的热情无疑最高,在诗歌写作上常有激进的“实验”,譬如诗体上对“三句转韵体”的尝试,在诗中引入“说理”“写实”因素,以及以“文之文字”入诗的努力等。诚然,这些努力有的因所见不多,根本称不上创新,包括上面外国字入诗的“实地实验”,大部分方案不出晚清诗界革命“以旧风格含新意境”“挦扯新名词以自表异”的轨范。或许正因如此,任鸿隽读到后,从这首“长诗”中挑出了那“十一外国字”,做了一首打油诗《送胡生往哥伦比亚大学》,来挖苦胡适“文学革命”的狂言:“牛敦爱迭孙,培根客尔文,索虏与霍桑,‘烟士披里纯’。鞭笞一车鬼,为君生琼英。文学今革命,作歌送胡生。”

所谓“文学革命”,在任鸿隽看来,不过是拉来了“一车鬼”而已。虽是友人戏作,胡适却“不能把这诗当作游戏看”,9月20日夜在转学到纽约的火车上,他用了任叔永赠诗的韵脚,做了一首“很庄重的答词,寄给绮色佳的各位朋友”:“诗国革命何自始?要须作诗如作文。琢镂粉饰丧元气,貌似未必诗之纯。小人行文颇大胆,诸公一一皆人英。愿共僇力莫相笑,我辈不作腐儒生。”这首诗的确很“庄重”,胡适后来称自己当时文学革命的观念其实很模糊,“那首诗却是第一次把我对这些问题的想法写下来”。[10]其中,“要须作诗如作文”一项,构成了“诗国革命”的起跑点,正是“从这个方案上,惹出了后来做白话诗的尝试”。[11]

简言之,1915年9月的“作诗如作文”与1916年7月的“白话作诗”,构成了胡适“文学革命”(“诗国革命”)思考的两个阶段。两个阶段相互衔接,存在一定的推论关系,这一点梅光迪看得很清楚。1916年8月在给胡适信中,他这样写道:“足下初以为作诗如作文,继以作文可用白话,作诗亦可用白话,足下之Syllogism即‘亚里土多德’亦不能难。” [12]在此“三段论”中,“白话作诗”是以“作诗如作文”为大前提的,从新诗发生的实际看,二者也互为表里,只有语言层面的“白话化”和诗歌文法层面的“散文化”的结合,才能使现代的白话自由诗体真正浮出地表。但两个阶段的侧重点毕竟有所不同,如果说第二阶段的“白话作诗”为胡适的“文学革命”提供了一个具体的、可操作的方法,那么第一阶段的“作诗如作文”,似乎还停留于传统诗学内部的调整,显得有些笼统。但换个角度看,“作诗如作文”比起“白话作诗”无疑包含了更多的层次,不只限于语言工具一面。无论是引入非诗意的“文之文字”,还是用古文句法溶解律诗的形式结构,都表明这样一种文学诉求——在既有的审美积习之外,开放诗歌表意的空间与活力,包容崭新的事物和经验。胡适自己曾坦言:“我的第一条件便是‘言之有物’。……故不问所用的文字是诗的文字还是文的文字。”[4](P25)其实,在给任叔永的答诗中,胡适已点明了“作诗如作文”的针对性,即“琢镂粉饰丧元气”——文学修辞的固化以及由此导致表意活力的丧失。在后续与梅光迪的书信中,胡适也解释过“作诗如作文”的意图,在于救“文胜之弊”:“与觐庄书,论前所论‘诗国革命何自始,要须作诗如作文’之意。略谓今日文学大病,在于徒有形式而无精神,徒有文而无质,徒有铿锵之韵貌似之辞而已。今欲救此文胜之弊,宜从三事入手:第一,须言之有物;第二,须讲文法;第三,当用‘文之文字’(觐庄书来用此语,谓Prosediction也)时不可避之。三者皆以救文胜之弊也。” [13]

梅光迪

胡适认为当时中国文学的关键问题在于“有文而无质”。在文学风气转换的时刻,提出所谓“文胜之弊”或“文质之辨”,也是一种常有的策略。自晚清诗界革命以来,突破传统诗美轨范的限制,包容新名物、新意境、新经验的冲动,也一直支配着对崭新诗歌的构想,胡适“作诗如作文”的方案,大致呈现于这一背景中。

实际上,在“救文胜之弊”方面,任叔永、梅光迪与胡适并无分歧。任叔永在信中也称:“要之,无论诗文,皆当有质。有文无质,则成吾国近世萎靡腐朽之文学,吾人正当廓而清之。”不同之处在于,他认为造成“有文无质”的最大原因“乃在文人无学”,救治的方案因而“当从绩学入手。徒于文字形式上讨论,无当也”。有意味的是,自言与胡适的主张“如南北极之不相容”的梅光迪,也提出过自己的“文学革命”大纲。这份大纲有以下四条:“一曰摈去通用陈言腐语”;“二曰复用古字以增加字数”;“三曰添入新名词”;“四曰选择白话中之有来源有意义有美术之价值者之一部分以加入文学”。不难看出,对于当时文学弊病的诊断,胡适与两位友人有所共识,救治之道也不乏重叠之处(如“摈去通用陈言腐语”),主要的分歧还是集中于对“作诗如作文”的看法。特别是自言“大约以文学当一种学问,不敢当一种美术”的梅光迪,站在一种学院立场上,依据某种制度化的文学“定理”,一直力主诗文两途:“足下谓诗国革命始于‘作诗如作文’,迪颇不以为然。诗文截然两途,诗之文字(Poeticdiction)与文之文字(Prosediction)……泰西诗界革命家最剧烈者莫如Words-worth,其生平主张诗文文字(diction)一体最力。然观其诗则诗并非文也。”

梅光迪在哈佛大学攻读文学专业博士,从某种“铁案如山”的文学原理出发,是他讨论文学的一个特点,胡适就曾批评他“治文学有一大病:则喜读文学批评家之言,……此如道听途说,拾人牙慧,终无大成矣” [14]。相较之下,作为一个“实验主义”的信徒,胡适似乎不太看重“原理”,具体的写作经验和现实问题(如“文胜之弊)反倒是他的出发点。这样的论述角度的差异,也延续到后来的新诗讨论中,甚或成为新诗自我认知的一种内在张力。

三

简单归纳一下,在“作诗如作文”引发的争议中,包含了“诗的文字”与“文的文字”、“文”与“质”、“问题”与“原理”等多重张力,此一阶段胡适“诗国革命”构想的复杂性、含混性,由此可见。在随后的一年间,他的思考也在持续展开,更多结合了文学史、文字史的维度。据他自己的回顾,在1916年二月到三月,他的思想起了一个“根本的新觉悟”,认清了“一部总共文学史只是一部文字形式(工具)新陈代谢的历史,只是‘活文学’随时起来替代了‘死文学’的历史” [15]。这说明,从“作诗如作文”到“白话作诗”,胡适的思考有了一种向语言工具层面逐渐收缩、聚焦的趋势。在这样的趋势中,回头再来读《泛湖纪事》一诗,胡适批评意见中不同的层次,或许也能看得更清楚一点。

上文提到,1916年7月12日信中,胡适就“泛湖”诗中描写“覆舟”一段,提出了批评,认为用表现“巨洋大海”之辞藻来形容一片小湖,“未免小题大做”。任叔永对这个意见一开始大体是接受的。在7月14日的复信中,他谈到了具体的修改方案:“足下谓写舟覆数句‘未免小题大做’,或然。唯仆布局之初,实欲用力写此一段,以为全诗中坚。……或者用力太过,遂流于‘大话’。今拟改‘鼍掣鲸奔’为‘万螭齐奔’,‘冯夷’为‘惊涛’,以避海洋之意。尊意以为何如?”“覆舟”一段,恰恰是任叔永用力最多也是最为得意的一段。所谓“鼍掣鲸奔”“冯夷所吞”,将湖上的风浪形容为鼍龙与鲸鱼在翻腾、小船被水神(冯夷)吞没,笔力雄健的同时,确实用力过猛了一点。替换之后的“万螭齐奔”“惊涛所吞”,用力稍缓,可并没有跳出以前的思路,还是在修辞上尽力夸饰。这样的修改显然不会让胡适满意,在7月16日的信中,他将自己的看法进一步挑明:“‘泛湖’”诗中写翻船一段,所用字句,皆前人用以写江海大风浪之套语。足下避自己铸词之难,而趋借用陈言套语之易,故全段无一精彩。足下自谓‘用力太过’,实则全未用力。趋易避难,非不用气力而何?……再者,诗中所用‘言’字、‘载’字,皆系死字,又如‘猜谜赌胜,载笑载言’二句,上句为二十世纪之活字,下句为三千年前之死句,殊不相称也。” [16]

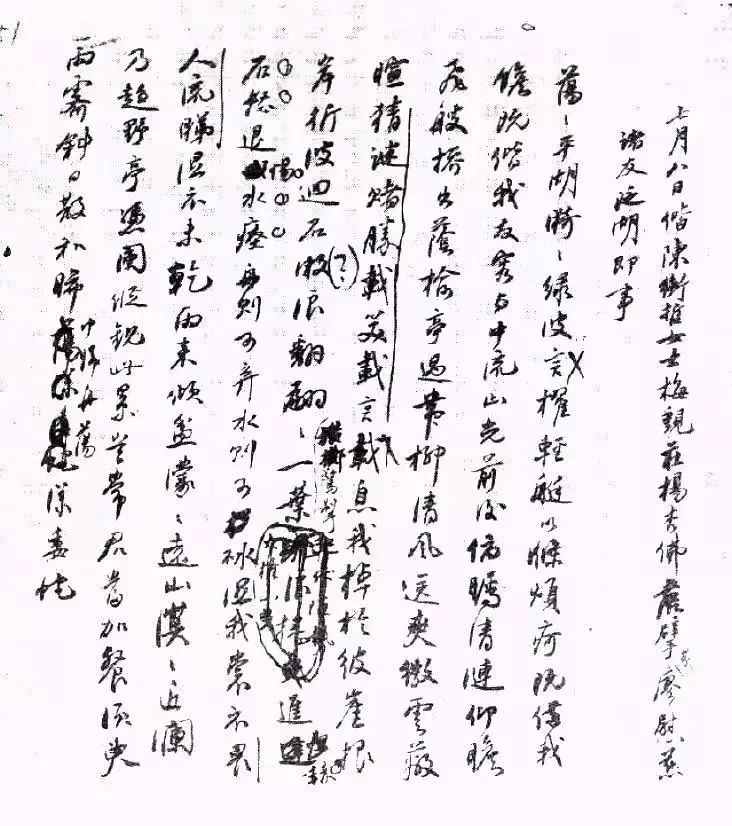

任鸿隽《泛湖即事》诗,胡适批注

在这封信中,胡适的意见表达得更为明确,且有所扩展,包含两个方面:其一,是借用“陈言套语”的问题。在胡适看来,袭用前人套语,看似用力拣选,其实是一种偷惰的方式,或是力气用错了地方,回避了“自己铸词之难”,即回避了用独特清新的语言去把握现实经验的责任。客观说,《泛湖纪事》采用四言古体,写得平稳细致,风格古雅,完整写出了“覆舟”前后的过程。但或因诗中“套语”过多,给读者带来的鲜活感受不多。有年轻的研究者,结合自己游历凯约嘉湖的经验,指出了这首诗“言文失和”之处:比如,“桥出荫榆,亭过带柳”一句,如果不是特意标注,便很难想象这是美国的风景。根据笔者的游历实践,现实中的凯约嘉湖确有西方古典园林中那种承袭古希腊、古罗马建筑传统的小型凉亭,但这种“西洋亭”和任叔永诗中给任的“亭”之想象空间,肯定不在同一个维度,可见古体诗面对西方风景时的力不从心。当然,古典诗体与现代风景是否相合,这也是一个见仁见智的问题。相对于诗体的古今之别,胡适最关注的还是“借用陈言套语之易”与“自己铸词之难”之间的张力,或者说,还是“文”与“质”的关系以及如何救“文胜质之弊”。

上面只是批评的一个方面,胡适在7月16日信中还补充了另一方面的意见,即“再者”之后的部分,判定“言”与“载”皆为“死字”,“猜谜赌胜,载笑载言”二句之中的“二十世纪之活字”与“三千年前之死句”并不调和相称。胡适曾作《〈诗经〉言字解》,对于《诗经》中“言”“式”“孔”“斯”“载”字的用法颇感兴趣。这里,挑出“言”“载”两字批评,本意是说它们“在文法上的作用,在今日还未能确定,我们不可以轻易乱用”,而应“铸造今日的活语来‘达我今日之情景’”。“死字”与“活字”问题的加入,无形中暗中影响了这场讨论最终的走向。

收到胡适的第二轮意见,任鸿隽依旧耐心听取,在7月17日的信中又一次修改了“覆舟”的描写,将下面一段:“行行忘远,息楫崖根。忽逢怒波,鼍掣鲸奔。岸逼流回,石斜浪翻。翩翩一叶,冯夷所吞。”改为:“载息我棹,于彼崖根。岸折波迴,石漱浪翻。翩翩一叶,横掷惊掣。进嚇石怒,退惕水瘞。”胡适在他的留学日记中,记下了这一修改结果,但没有完整抄录任鸿隽的回复。有研究者参照《胡适遗稿及秘藏书信》中保存的来信,更细致梳理了任鸿隽“软中有硬”“以退为进”的态度。一方面,任鸿隽在信中称:“足下所不喜之覆舟数句,今已大半易去,其中‘进退’两句颇用力写出,足下当不谓之死语”;另一方面,在“死字”与“活字”问题上,却据理力争:“足下谓‘言’字‘载’字为死字,则不敢谓然。如足下意,岂因《诗经》中曾用此字,吾人今日所用字典便不当搜入耶?‘载笑载言’固为‘三千年前之语’,然可用以达我今日之情景,即为今日之语,而非‘三千年前之死语’,此君我不同之点也。” [17]

《胡适遗稿及秘藏书信》

将胡适的批评与任鸿隽的回复相对照,不难看出:对于胡适提出的第一方面意见,如“太过用力”“借用陈言套语”,任鸿隽是接受的,也进行了相应的调整,虽然调整的结果,未必达到胡适的期待。对于胡适第二方面的批评,任鸿隽却不以为然,并不认为三千年前之“死字”,就一定不能应用于“今日之情境”。事实上,从文本的效果看,“猜谜赌圣,载笑载言”两句并无多少“违和”之感,因为语言节奏的熟悉,随兴写出,古今的并置反而带来一种特别的轻快感,比较好地传递了湖上泛舟的愉悦心境。后面“进嚇石怒,退惕水瘞”诸句,刻意修改,还是不免古奥呆板,缺少了某种鲜活的当下性。这是胡适未曾考虑到的层次,如能嵌入恰当的上下文关系,“三千年前之死语”可能非但不死,反倒能衬出“今日”情景的生动。

不管怎么说,胡、任二位围绕“泛湖”诗的讨论,还是相当有质量的,涉及到诗歌语言的“文”与“质”、“死”与“活”、“死语”可否“活用”等多方面问题,还是撑开了一个有弹性的空间。怎奈还有一个不能缺席的梅光迪,就在任鸿隽第二次修改诗作的当天,在场外“观战”的梅光迪写下一封长书,激烈反驳胡适的看法:“读致叔永片,见所言皆不合我意,本不欲与足下辩,因足下与鄙之议论,恰如南北极之不相容,故辩之无益;然片末乃以dogmatic相加,是足下有引起弟争端之意。天凉人闲,因陈数言,或亦足下所欢迎者也。”“足下所自矜为‘文学革命’真谛者,不外乎用‘活字’以入文,于叔永诗中稍古之字皆所不取,以为非‘廿世纪至活字’。”

依循了此前论争形成的思维惯式,梅光迪似乎没有完全领会胡适的意见,仅仅选择了其中一个方面(“死字”与“活字”),而对另一方面(文质之别)弃之不顾,认定胡适所倡“文学革命”之“真谛”,“不外乎用‘活字’以入文”。经过一番“原理”层面的阐发,梅光迪这样总结:“总之,吾辈言文学革命须谨慎以出之,尤须精究吾国文字始感言改革。(此处有胡适眉批:此言是也。)欲加用新字,须先用美术以锻炼之,非仅以俗语白话代之即可了事者也。俗语白话固亦有可用者,惟须必经美术家之锻炼耳。(此处有胡适眉批:此亦有理,我正欲叩头作揖求文学家、美术家采取俗语俗字而加以‘锻炼’耳。)如足下言,乃以暴易暴,岂得谓之改良乎!” [18]梅光迪的反驳,当然包含了一些合理的建设性意见,胡适在眉批中也不断称是,但无形中还是挤压了胡、任二人讨论本来的弹性空间,将重点锁定在了“俗语白话”这单一议题上。实际上,这也是从自己的角度,将胡适推到了一个语言工具论的简单立场上,即“以俗语白话代之即可了事”。“‘人闲天又凉’,老梅上战场”,由梅光迪这封长信惹出了胡适后面的白话游戏诗,“白话诗”的发生历史,就这样在一串“小意外”的连锁反应中顺势铺就了。

四

《泛湖纪事》一诗引发的争论,只是将胡适“逼上梁山”的诸多因子中的一个,但由于涉及具体文本的讨论,可能将他个人的文学趣味、诉求,更鲜明地显露出来。正如上文所述,在1915年9月“作诗如作文”方案的争议中,包含了文与白、诗与文、文与质乃至“问题”与“原理”等多重张力。到了1916年7月,胡适的思考虽已逐渐偏向语言文字的层面,关注“死文字”与“活文字”的分别,但他对任鸿隽诗作的批评,还是以救“文胜质之弊”为起点的,针对了袭用“陈言套语”或过度夸饰导致的经验遮蔽。文字“死活”问题的引入以及梅光迪的火力全开,让他明确了“白话作诗”这一突破口,目标更为清晰了,也更具操作性和话题性。然而,原来批评中第一层面的问题,却无形中被遗落了。

胡适“八事”

后来,随着讨论空间转移到国内,美国友人的激烈反对被北大诸公的鼎立支持替代:陈独秀从文学史角度对“白话文学正宗”的强调,钱玄同“宁失之俗,毋失之文”的忠告,以及读者讨论中对“形式”问题的“侧重”,无形中使胡适的“白话”主张接受了“悍化”:“所以我回国之后,决心把一切枝叶的主张全抛开,只认定这一中心的文学工具革命论是我们作战的‘四十二生的大炮’。” [19]另外,当时国内发生的“国语问题”的讨论,也对胡适论文主旨的变动产生了关键影响[20],《建设的文学革命论》一文就是重要的成果。当文学革命与国语运动合流一处,“白话文学”的主张便上升为旨在建构现代民族国家语言的白话文运动,其历史价值得到了空前的提升。

由此说来,胡适由诗歌问题展开的文学构想愈来愈向语言、形式方面倾斜,并最终演化成具有宏大历史建构功能的“国语文学”论。这首先是一个扩张的过程,即让文学与文化、语言接轨,获得历史的意义。同时,这也是一个收缩的过程,当“枝节的主张全抛开”,最初的整体改革不断被化约、窄化,形成明晰的策略,胡适最初对诗歌表意能力的构想,也从诗与文、文与白、文与质、实验与规范的多重交织,变成以文言与白话的冲突为中心了,胡适作为一个语言工具论者的形象,也由此确立。后来的文学史叙述也多从这个角度展开,将胡适等人的早期新诗尝试的价值,定位于工具意义上的历史变革,即完成了从文言到白话、从古典格律诗体到现代自由诗体的过渡。连最初白话诗“实验室”里的周作人,谈到胡适的主张时也说:“但那时的意见还很简单,只是想将文体改变一下,不用文言而用白话,别的再没有高深的道理。”[21](P57)

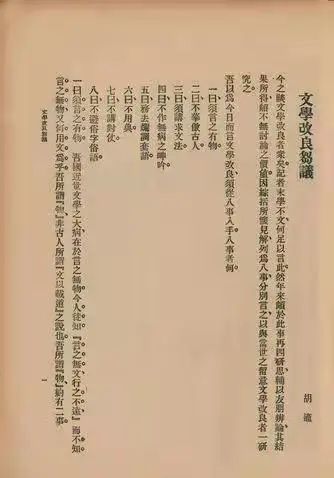

然而,“那时的意见”并没那么简单。胡适自己也称:“白话作诗不过是我所主张‘新文学’的一部分。” [22]在“作诗如作文”引发的第一阶段争论中,他就在给梅光迪信中申明:“吾所持论固不徒以‘文之文字’入诗而已。”换言之,“文之文字”入诗,只是一种方法,针对的中国文学“有文而无质”的总体性问题,包含了开放文学空间、增强文学当下表意能力的整全构想。在1916年二到四月间,他提出的“救此文胜之弊”宜用的“三事”(第一,须言之有物;第二,须讲文法;第三,当用“文之文字”时不可避之)以及“吾国文学”之“三病”(一曰无病而呻;二曰模仿古人;三曰言之无物),都是上述关切的进一步延伸,也构成了稍后“文学改良八事”的基础。1917年1月发表的《文学改良刍议》正式开启了“文学革命”的进程,在阐发文学“八事”之五“务去烂调套语”时,就这样写道:“吾所谓务去滥调套语者,别无他法,惟在人人以其耳目所亲见、亲闻、所亲身阅历之事物,一一自己铸词以形容描写之。但求其不失真,但求能达其状物写意之目的,即是工夫。其用滥调套语者,皆懒惰不肯自己铸词状物者也。”这段阐述与1916年他对《泛湖纪事》一诗的批评,何其相似,甚或可以看做当时说法的一种扩展。与此类似,胡适后来对文学“具体性”的强调,以及所谓“诗的经验主义”的提出,都生成于“救文胜之弊”这一核心关切的延长线上。然而,这样的关切似乎湮没于“白话”激起的滔天声浪之中,被看做是一般性的文学诉求,或一种个人的浅白趣味,并没有放在新诗“起点”的意义上去考虑。

当然,通过重审新诗发生“前史”的一次“偶然”,本文试图辨析胡适“诗国革命”方案的内在层次。从宏观的文学史角度看,可能相对细微,甚至不太紧要,但“细微”之处又往往是“精微”之所在。在文言与白话的框架之外,要对新诗成立的前提进行更完整的理解,也要考虑诗与文、文与质等多重关系。换言之,新诗的发生不只语言工具或诗歌形式的转换,同时还包含了美学乃至伦理的诉求。仅以文与质的关系而论,虽然是一个传统诗学的老话题,在晚清至五四的语境中,也有着特殊的文学史、思想史的意涵。如章太炎从“小学”立场出发,针对阮元的“文笔”之分以及近代的纯文学观念,以文字复古寻求名实、文质的统一,目的就在纠正文字孳乳导致的“表象主义”之病,以及由此带来的文化政治与伦理危机。文与质二者的平衡,也就是“修辞”与“立诚”统一。这种以文字问题来牵动整体的思想文化复兴的方式,向下联动了五四新文化的基本立场。

1914年的胡适

在《五十年来之中国之文学》中,对章太炎在《文学总略》中提出的“文者,包络一切著于竹帛者为言”的观念,胡适颇为认同,也称“应用文”与“美术文”的分别并不能成立。基于类似的“泛文学”立场,他也不太承认“纯文”与“杂文”之别,将文学的本质,寄托于文字的表意能力上:“我尝说:‘语言文字都是人类达意表情的工具;达意达的好,表情表的妙,便是文学。’”在这个意义上,胡适力纠“文胜之弊”,与章太炎批评语言的“表象主义”,在问题意识上大体是接近的。他对“滥调套语”的敏感,对“自己铸词”以表现“今日之情景”的重视,其意义也不只是一种美学趣味的传达,也连带了“修辞立诚”的伦理态度,连带了新文学与新文化内在理念的呼应:“新诗”之“新”,不仅在于白话的浅显、形式的自由,也在独立人格之确立、文化创造之真纯。可惜这个部分,胡适并没有着力去展开。

30年代中期,废名在北大课堂上开讲“新诗”,处处以胡适开创的工具论新诗史观为靶子,其第一堂课讲到的第一首诗,便是胡适的《蝴蝶》:“两个黄蝴蝶,双双飞上天……”废名将这首“口水”之作与元人小令“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”比较,做了一个出人意料的判断:“我觉得那首《蝴蝶》并不坏,而‘枯藤老树昏鸦’未必怎么好。更显明的说一句,《蝴蝶》算得上一首新诗,而‘枯藤老树’是旧诗的滥调而已。我以为新诗与旧诗的分别尚不在乎白话与不白话……”[23](P5)“枯藤老树”只是大家熟悉的旧诗滥调,浅白的《蝴蝶》却生成于一个当下触发的质直情感。进而,废名提出了他著名的观点:旧诗是以“诗的文字”写“散文的内容”,而新诗以“散文的文字”写“诗的内容”。这样的“新旧”之别,无疑挣脱了文言与白话的二元逻辑,而将目光投回“诗”与“文”、“文”与“质”关系的辨析中。这似乎是将胡适“诗国革命”本来的层次重新揭发出来,构成了“作诗如作文”方案一个并不十分遥远的历史回响。

注释:

[1]陈独秀.答适之[A].陈独秀著作选编:第三卷[M].上海:上海人民出版社,2009.

[2]胡适.中国新文学大系·建设理论集:导言[A].胡适全集:第12卷[M].合肥:安徽教育出版社,2003.

[3]袁一丹 《新大陆的旧文苑———重构文学革命前史》,《文学评论》2019年6期。

[4]胡适.《尝试集》自序[M].上海:亚东图书馆,1920.

[5]胡适.《胡适全集》第23卷,第 43 页,1912年8月31日胡适致母亲书信。

[6]胡适.《留学日记》卷十四,《胡适全集》第28卷,第423页任叔永1916年7月24日信。

[7]胡适.《四十自述》,《胡适全集》第18卷,第119页。

[8]胡适.《胡适口述自传》,《胡适全集》第18卷,第308页。

[9]胡适.《留学日记》卷十一,《胡适全集》第28卷,第269页。

[10]胡适.《胡适口述自传》,《胡适全集》第 18卷,第301页。

[11]胡适.《四十自述》,《胡适全集》第18卷,第105页。

[12]梅光迪.《梅光迪文存》,第543页,梅光迪致胡适第三十七函,武汉: 华中师范大学出版社,2011年版。

[13]胡适.《留学日记》卷十二,《胡适全集》第28卷,第317页。

[14]胡适.《胡适日记》卷十三,《胡适全集》第28卷,第403页

[15]胡适.《四十自述》,《胡适全集》第18卷,第109页。

[16]胡适.《留学日记》卷十四,《胡适全集》第28卷,第416—417页。

[17]1916年7月17日任鸿隽答胡适书,《胡适遗稿及秘藏书信》第26册,第186页,合肥: 黄山书社,1994年。

[18]梅光迪致胡适第三十四函,《梅光迪文存》,第538—540页。

[19]胡适.《〈中国新文学大系·建设理论集〉导言》,《胡适全集》第12卷,第286页。

[20]王风.《文学革命与国语运动之关系》,《中国现代文学研究丛刊》2001年3期。

[21]周作人.中国新文学的源流[M].上海:华东师范大学出版社,1995。

[22]胡适.《留学日记》卷十四,《胡适全集》第28卷,第439页。

[23]废名.谈新诗[A].论新诗及其他[M].沈阳:辽宁教育出版社,1998。

(转载自“西川风”微信公众号)

- 新女声:晚清白话报章与现代女性意识的萌芽[2022-04-22]

- 中国现代文学研究的代际传承——以蒋心焕教授为例[2022-04-20]

- 从“五四”到“后五四” ——朱自清的“诗”与“思”[2022-04-19]

- 陈子善:中国现代作家与贝多芬三题[2022-04-18]

- 胡适破格录取张允和[2022-04-14]

- 徐志摩致胡适的千字信[2022-04-13]

- 从迷拜到反思——论中国现代文学中的巴黎书写[2022-04-13]

- 胡适与北京第一届《圣经》展览会[2022-04-11]

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。