陈子善:中国现代作家与贝多芬三题

刘荣恩咏贝多芬

二〇二〇年,对中国的现代文学爱好者来说,是“张爱玲年”;对全世界的古典音乐爱好者来说,则是“贝多芬年”。由于新冠疫情,欧洲多国纪念贝多芬二百五十周年诞辰的许多活动要延至二〇二一年了。

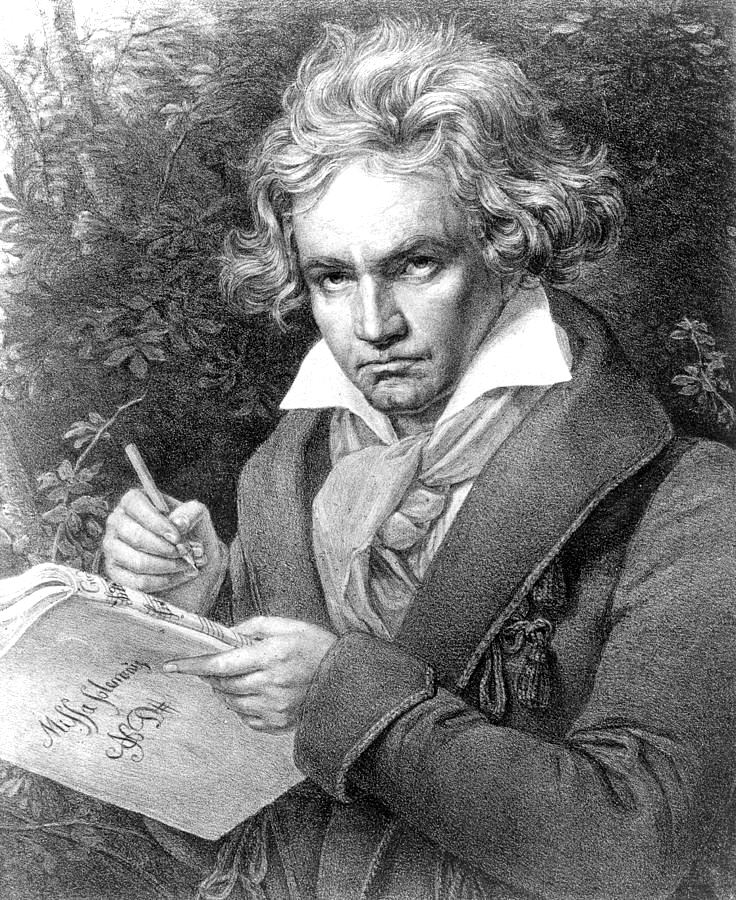

路德维希·凡·贝多芬(1770 - 1827)

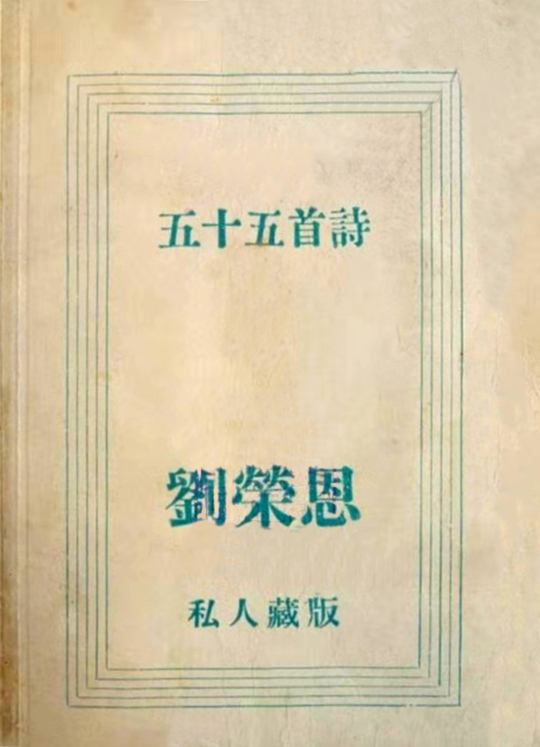

我因此想到现代诗人刘荣恩(1908-2001)八十年前咏贝多芬的诗。刘荣恩自二十世纪三十年代末至四十年代,先后在天津自印了六部新诗集,即《刘荣恩诗集》《十四行诗八十首》《五十五首诗》《诗》《诗二集》《诗三集》。他的诗集名再朴实不过,在新诗人中很少见,而且均为“私人藏版”,印数仅百本左右,又是非卖品,故流传极少。也因此,刘荣恩的诗长期未被文学史家留意和评估,虽然当年就有论者这样品评刘荣恩:“每一首诗都是沉重的独语,而且都是警辟的,带着中年人的辛酸,苦恋了心灵的山界,发出一点对于人生的微喟。”(毕基初《五十五首诗》,《中国文学》第1卷第8期,1944年8月)近年以来这种状况已有所改变,但除了我以前写过《刘荣恩:迷恋古典音乐的新诗人》一文之外(该文只评述了刘荣恩咏萧邦、捷克作曲家德尔德拉和《马赛曲》的诗),刘荣恩的新诗与古典音乐的关系仍未受到应有的注意。

《五十五首诗》1940年自印本

刘荣恩大学时期就喜爱古典音乐,会拉小提琴。因此,刘荣恩六本诗集中至少有四本收录了不少咏古典音乐的诗,他歌颂了莫扎特、萧邦、柴可夫斯基和“圆舞曲之王”施特劳斯等著名作曲家。他写贝多芬的有两首,说明他很喜欢贝多芬的音乐,因为他咏别的音乐家均只有一位一首。第一首是《悲多芬:第九交响乐》,刊于一九四〇年版《五十五首诗》,照录如下:

疼在磨坊里转动起来,

疼的行列伸张着军旗过着;

在灰色的深处打捞沉溺了的心灵,

用多肌肉的臂膀撒银网在海里。

悲哀做了太子的保姆!

隐隐约约我听见喜悦底诞生。

早晨鱼翅贴在沙土上,

黄昏时成了遨游四海的桨。

悲多芬,悲多芬,究竟是

悲哀之子,地之声,生底叹息!

我仍然听见生底怪兽在晨海里

抢着挣扎着在你的银网中。

出太阳下雨的德国森林中

有鸟向莱茵河的古堡抽筋的飞,

对照着半夜剧场归途的心境——

一步一步检着死的灵魂回去。

湖畔月下少年成队的跳舞会也欺骗不了眼泪,

还是忘不了在暮色中礼拜寺的牧灵魂的钟声。

第二首是《Sonata in F Minor(“Appas-sionata”)》,刊于一九四五年版《诗三集》,也照录如下:

热情于谁,

悲多芬?

人的女儿们,

生活,或者

热情于孤独?

一团忧郁的火

到处走,

到处燃烧,

到处孤独的延烧着;

一年一年,

一世纪,一世纪的

烧。

千万人的眼泪,

孤独的流。

这两首诗,一咏贝多芬九大交响乐的巅峰之作《合唱交响乐》,一咏贝多芬钢琴奏鸣曲中有名的《热情奏鸣曲》,各具特色。第一首有五节,较长,联想不断,意象也很奇特。第二首较短,也较明朗,突出“热情”之火到处“孤独的延烧”。两首诗均用别致的诗的语言,表达了作者对贝多芬伟大音乐的理解。

中国现代文学史上用诗来歌颂“乐圣”贝多芬,几乎乏善可陈,但刘荣恩这两首诗显示,新诗人在这方面毕竟没有缺席。

宋淇的《贝多芬在香港》

二〇二〇年十二月十六日是乐圣贝多芬二百五十周年诞辰。“乐圣”这个中文提法,还是李叔同一九〇六年二月在日本东京创办《音乐小杂志》时,在创刊号上以“息霜”笔名发表《乐圣比独芬Beethoven传》时所首用,距今已一百一十四年矣。一百一十四年来,中国现代作家在作品中写到乐圣的举其荦荦大端,除了鲁迅在《科学史教篇》中提到“培德诃芬”,徐志摩在《济慈的夜莺歌》中建议读者聆听“贝德花芬”的《田园交响曲》,路翎在《财主底儿女们》中写到“音乐底森林”——贝多芬《第九交响曲》,都值得一提,傅雷翻译的《贝多芬传》,更是脍炙人口。诗人郭沫若咏乐圣的诗,我以前也作过介绍。

然而,还有一位现代作家也写过乐圣,且与香港直接相关,却鲜为人知,那就是宋淇的独幕剧《贝多芬在香港》。这可是直接写贝多芬的,如今纪念乐圣二百五十周年诞辰,不能不说一说。

《贝多芬在香港》发表于一九五二年八月一日香港《幽默》半月刊第一卷第六期。署名欧阳竟,这是宋淇在北平求学时就启用的笔名。《幽默》创刊于一九五二年六月二十三日,编辑人署“幽默半月刊社”,督印及发行人为“创垦出版社”,但出至第一卷第六期时已改为“主编徐訏/督印人龚延龄”。《幽默》作者阵容强大,有当时在香港的易君左、曹聚仁、姚克、李辉英等,还有用各种笔名的,徐訏自己当然也披挂上阵,宋淇为之撰文自在情理之中。

香港《幽默》半月刊1956年第1卷第6期

既然号称“幽默”,《幽默》似应以发表幽默文字为主。但此刊的《本刊十则》第一则就开宗明义:“本刊不专刊幽默文章,亦不信幽默醒世与幽默救国。”尽管如此表态,《贝多芬在香港》却可算一部幽默的讽刺独幕剧。

《贝多芬在香港》发生在“香港某一个洋化的家庭”的“某天下午”。这家五口人,父母之外,两儿一女,长子学拉小提琴,女儿学弹钢琴,却均无才华。小儿子正是“贝多芬”,所谓“一代乐圣,不幸生在香港。现在已是八岁了,但其天才仍不得机会表露”。那天下午小贝放学回家,正要学弹钢琴,却为其姐所阻挠。其兄其实对Symphony也并无感觉。他俩最多只会欣赏《蓝色多瑙河》。父亲出场了,大骂小贝“混账东西”:“这个月的成绩报告书来了,什么都不及格,只是音乐得九十五分,管什么事。当然在外国大音乐家很多了,成名后也一样名利双收。可是在中国不成啊!”老爸意思是,音乐“只能有空的时候玩玩”。小贝之兄姐接着“合奏”,却“像牛叫,小贝每听一怪声,必打冷颤一次”。更有甚者,兄长又放一张新唱片,却是“爵士片”,小贝更不忍卒听,“渐渐要发狂,在屋里乱转”,“忽然发现墙上有古剑。便爬上小桌,拔出剑来。自己向颈部用力刺去。一代乐圣便这样死在香港”。剧本结尾:

这是观众听见贝多芬的《第五交响曲》——命运——的第一乐章。可以使人联想到命运的不可趋避的威力。直到闭幕后还能听见。

显而易见,此剧中小贝自尽虽然有点突兀,但作者所要表达的是他认为当时香港这个地方无法产生贝多芬这样的音乐天才,同时也表达了他对贝多芬的崇高敬意。宋淇是很懂古典音乐的,早在一九四五年十一月,他在上海《新语》第四期上发表的小品《细沙》中就宣称“我死心塌地地属于Spohr的音乐”。“Spohr”,宋淇后又译作史博,正是贝多芬之后的德国浪漫派作曲家,所以他写这部《贝多芬在香港》独幕剧也就并不奇怪了。

女作家说贝多芬

现代女作家不少,但喜欢西洋古典音乐的似不多,讨论过贝多芬的更屈指可数,赵萝蕤和张爱玲是有代表性的两位。

赵萝蕤以新诗名,被认为是“现代派”诗群中一位出色的女诗人,蓝棣之编《现代派诗选》就入选她的《中秋月有华》《游戒坛寺》两首诗;又以翻译名,代表作为艾略特的《荒原》和惠特曼的《草叶集》,都在外国文学翻译史上占有重要地位。她也迷恋古典音乐,二十世纪九十年代去北京美术馆后街赵宅拜访,我和她老人家在肖邦钢琴声中喝茶聊天的情景,至今记忆犹新。

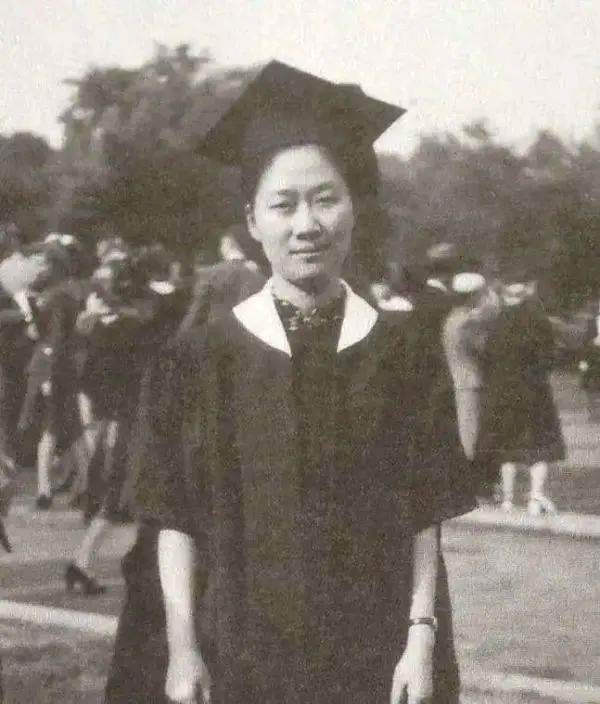

赵萝蕤(1912 - 1998)

赵萝蕤四十年代写过一篇《我为什么喜欢西洋音乐》,刊于一九四四年五月二十八日昆明《生活导报》,文中解释“西洋音乐的特殊魔力”时,就以贝多芬为例:

在贝多芬的交响曲中,我们所听到的是怒潮的掀翻呢?还是热情的癫狂?我们所听到的是谷音的嘶啸呢?还是寂寞的悲号?无论是月色的微漾(《月光曲》),无论是田园的谐乐(《田园交响曲》),无论是怀疑命运,获取胜利的奋发(《第五交响曲》),无论是宗教的虔诚,极乐境地的赞颂(《第九交响曲》),在和声中,天籁就是人籁,天人合契的至融洽的协调,也就是人所渴求的最高的同情……

贝多芬这样创作音乐的人,是孤寂、痛苦,与世隔绝的;但他的交响乐章,却永远自疑虑而光明,自悲忿而欢欣,时时仰承着那至崇高的一统。我们可以想象到如贝多芬这样的一个天之宠儿,在他个人的孤凄中,如癫如狂的哀呼,悲哭,却又在那大宇宙里如癫如狂的鼓舞而奋兴。一个伟大的人,是永远在人神之际生活着的。如像他的《第九交响曲》的最后一章“极乐颂”……他心中音浪正趋向于最雄伟,最深挚,最浩博的天地人融洽的境界。当人聆听到《第九交响曲》的最后一章时,灵户心窍如受了至肃穆的震慑,而被完全解放与高举。在乐人中,贝多芬是圣人了。

请注意最后一句,赵萝蕤也由衷赞美贝多芬是“乐圣”。时隔七十多年,赵萝蕤用诗一般火热的语言对贝多芬的分析和推崇,仍给我们以启迪。

与赵萝蕤不同,张爱玲对贝多芬是有所保留的。比赵萝蕤晚不到五个月,张爱玲在一九四四年十月上海《苦竹》创刊号上发表《谈音乐》,漫谈她对中外古今各种音乐的认知,颇多奇思妙谈,也似乎是对赵萝蕤有所回应,虽然她不可能见到赵萝蕤此文。张爱玲年少时学过钢琴,也“被带到音乐会里”,但她坦陈“我不大喜欢音乐”,尤其是西洋音乐中“大规模的交响乐”:

那是浩浩荡荡五四运动一般地冲了来,把每一个人的声音都变了它的声音,前后左右呼啸嘁嚓的都是自己的声音,人一开口就震惊于自己的声音的深宏远大;又像在初睡醒的时候听见人向你说话,不大知道是自己说的还是人家说的,感到模糊的恐怖。

这段话尽管没有直接针对贝多芬,而只是泛论西洋交响乐,但既然贝多芬的交响曲是西洋古典音乐中的瑰宝,应也可视为贝多芬已包括在内。实际上张爱玲此文中直接提到贝多芬仅半句话:

我最喜欢的古典音乐家不是浪漫派的贝多芬或萧邦,却是较早的巴哈(赫),巴哈的曲子并没有宫样的纤巧,没有庙堂气也没有英雄气⋯⋯

张爱玲这个表态再明白不过。她应该知道有许许多多人“最喜欢”贝多芬或萧邦,但她不是“最喜欢”贝多芬和萧邦而“最喜欢”巴赫。不“最喜欢”,也可理解为“有点喜欢”或“较喜欢”?但张爱玲毕竟不欣赏贝多芬的“英雄气”,这与她的文学观是正相一致的。

- 医者仁心:陈邦贤的《自勉斋随笔》[2022-04-18]

- 汤惟杰:20岁时的丁悚在做什么?[2022-04-15]

- 从迷拜到反思——论中国现代文学中的巴黎书写[2022-04-13]

- 丁悚笔下的别样时代[2022-04-06]

- “题了一首廖莹中字,没有古本可对的呀”[2022-03-28]

- 陈子善:忆曹景行兄[2022-03-25]

- 章太炎、黄节如何“再造夷夏”?[2022-03-23]

- 顾农:读诗偶记[2022-03-23]

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。