鲁迅抄校《法显传》

1916年3月3日至16日,鲁迅用13天时间抄录校勘了40页、约13000字的《法显传》,既是对自己此前大量阅读佛经的一个总结,也是他探索自我精神世界、坚守文化学术事业的一次发愿。

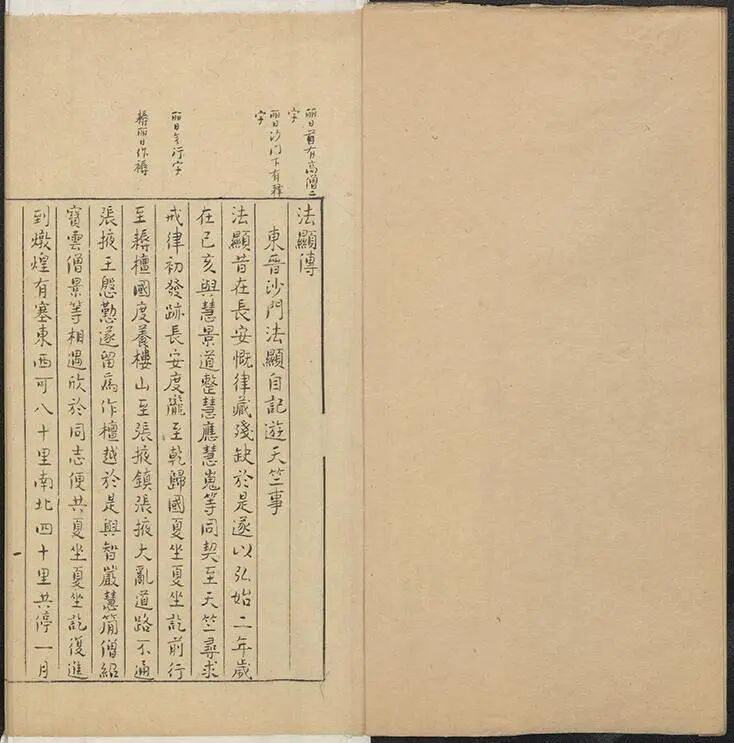

《鲁迅抄校法显传注释》封面

鲁迅时代,佛教盛行于各阶层、各群体,人们从中获取对人生悲欢的认识,得到为善去恶的道德教育,并形成因果报应的信念。鲁迅少时,不但在绍兴街市见识与佛教有关的场景,而且在家中目睹了祖母的凄苦以及她从佛教中寻求精神慰藉的经历。童年的记忆是一个人生命底色形成的重要元素,鲁迅在家道衰落后尝到人世冷暖,人生的苦难色彩加重,让他对人生的艰辛和不确定性有了更为深入的思考。因此,鲁迅常常在文章中对佛教徒寄予同情和理解。

鲁迅在求学过程中也很受佛学的影响。梁启超认为佛学是晚清思想的一个“伏流”,是对清代文人沉溺于文学、音韵、训诂等“汉学”的反拨,龚自珍、魏源、康有为等,包括梁启超本人,都兼治佛学。崇信佛教成了时代风尚,社会上掀起了复兴佛学运动。居士杨文会以弘扬佛教为己任,成立组织,刻印佛经,业绩突出,影响很大,而他的主要活动地就在鲁迅曾经求学的南京。

鲁迅在日本留学时期,遇到提倡发扬国粹、“佛法救国”的章太炎。章太炎推崇法相唯识学:“法相宗所说,就是万法唯心。一切有形的色相,无形的法尘,总是幻见幻觉,并非实在真有”,认为人如获得这样的认识,“才能勇猛无畏,众志成城,方可干得事来”。

1914年至1916年,鲁迅的日记中关于购读佛经的记载很多。特别是1914年4月到年底的9个月里,购买佛教书籍八九十部一百二十余册,花去四五十元,占全年买书总款的百分之三四十。期间他经常流连在琉璃厂一带,是有正书局、文明书局等店铺的老主顾,日常与清末佛学领袖杨文会的高足梅光羲、佛教徒许季上等往来频仍。

鲁迅在十年沉默期大量抄写包括佛经文献在内的古籍。他的抄佛经不只是排遣寂寞的手段,也是学术研究的准备,是对传统文化的传承——很多抄写是有计划的工作。

佛教文献在激励鲁迅潜心学问方面起到了实际作用。1916年3月鲁迅抄校《法显传》,就是一个具有重要意义的活动,这不但是对他本人一个时期购读佛经的总结,而且是为了激励他在寂寞的文化事业上更勇猛精进——他从这部书中找到自己志业的精神动力。

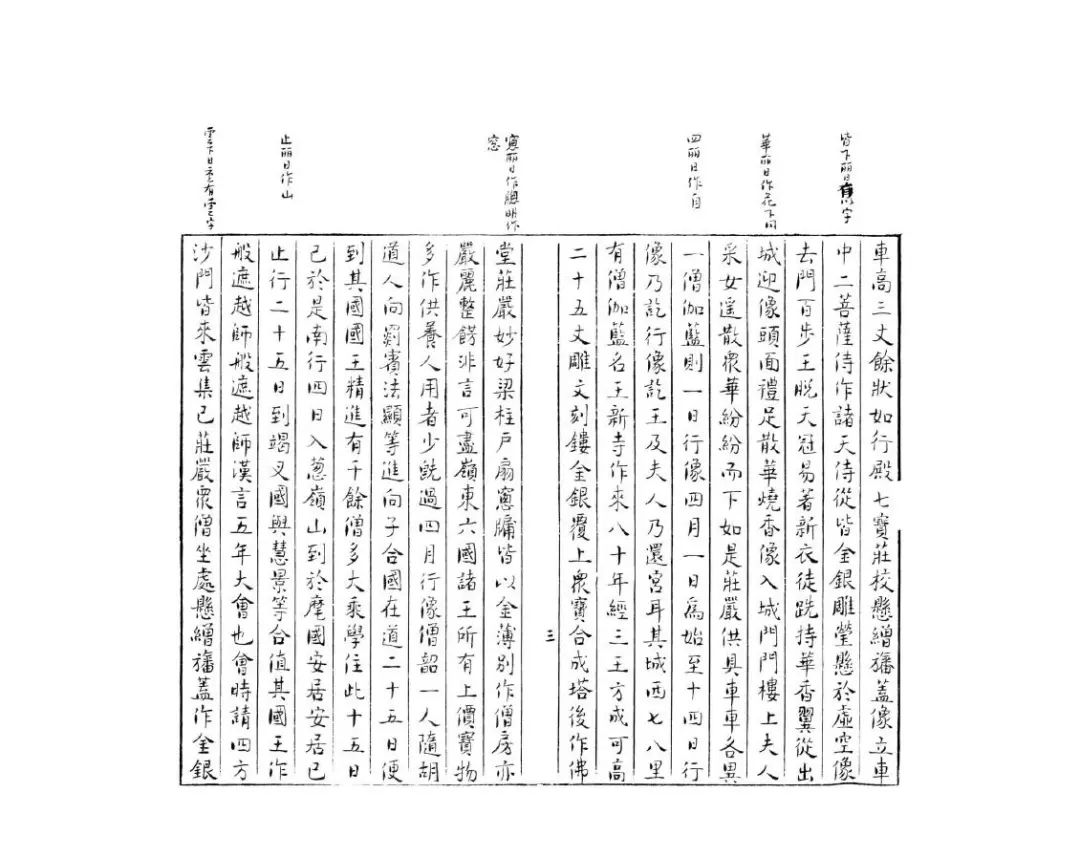

鲁迅抄校《法显传》手迹

《法显传》是法显晚年自述天竺求法经历的著作,也称《佛国记》,又名《历游天竺记》《昔道人法显从长安行西至天竺传》《释法显行传》《历游天竺记传》《法显记》等。《法显传》叙述了法显以六十岁左右的高龄,从长安出发,通过河西走廊,横越今天新疆境内的大沙漠,逾葱岭,取道今印度河流域而入恒河流域,即经今巴基斯坦入阿富汗,又返巴基斯坦境内,然后东入印度,穿行尼泊尔南部而达恒河下游的佛教中心地,在摩竭提国首都巴连弗邑留住三年,学梵书梵语,抄写经律,后渡海至师子国即今斯里兰卡,两年后航海东归,中途在今苏门答腊或爪哇短暂停留,继续向北航行,终于到达今山东半岛南部的崂山,转由陆路南下至建康(南京)。

在建康道场寺,僧人请法显写出游历天竺的经过,于是有了这部《法显传》。传后有一段记录者所写的跋文,引述法显的自评道:“顾寻所经,不觉心动汗流,所以乘危履险,不惜此形者,盖是志有所存,专其愚直,故投命于不必全之地,以达万一之冀。”并高度赞扬法显的志业和精神:“于是感叹斯人,以为古今罕有。自大教东流,未有忘身求法如显之比!”

《法显传》的价值,不仅在于记述了法显个人经历,更在于通过他的见闻,保存了一千五六百年以前中亚、南亚(包括东南亚)的历史、地理、宗教资料。法显之前,真正到达印度的中国求法僧人几乎没有。学者赞道:“故海陆并遵,广游西土,留学天竺,携经而反者,恐以法显为第一人。”(汤用彤《汉魏两晋南北朝佛教史》)。

印度佛教由小乘逐渐过渡到大乘。小乘讲渐悟,讲个人努力苦修,并且不期许每个人成佛。大乘提倡顿悟成佛,认为只要虔心供养,口宣佛号,一样可以成佛,为广大信众开了方便法门,这样对社会生产力也不会造成很大的影响。中国两晋南北朝时期兴起的顿悟学说,就是顺应了中国国情的结果,陆续有与魏晋玄学思想相结合的般若学及涅槃佛性学说等出现,宣扬“一切众生皆有佛性”。法显携归建康并同佛陀跋陀罗译出的《方等般泥洹经》(亦称《大般泥洹经》或《方等大般泥洹经》,即《六卷泥洹》)对这一佛教教义和佛教活动的发展和扩大所起的影响巨大而深远。

《四库全书总目提要》批评《法显传》道:“其书以天竺为中国,以中国为边地。盖释氏自尊其教,其诞谬不足与争。”指的是书中印度僧人把印度视为“中国”,而将法显等所从来的秦(汉)地视为“边地”。《四库全书》的编纂者固守儒家正统观念,其对佛教的态度可想而知,对《法显传》中一些记述的准确性有所挑剔,也可以理解。千余年历史变迁,民族国家、宗教信仰发生了很大变化,后人自难完全模拟前人所见所闻所思所想,《四库全书总目提要》的批评容或商讨辩论,但《法显传》的记述对后来的历史、地理研究的参考价值是不容忽视的。因此,《四库全书总目提要》结尾对《法显传》的总体评价仍然较高:“然六朝旧笈,流传颇久,其叙述古雅,亦非后来行记所及。存广异闻,亦无不可也。”

鲁迅抄校《法显传》手迹

从鲁迅手抄稿的天头上的校勘成果如“明作”“丽日本无字”,可知他用来校勘原本的版本是“明本”和“丽日本”。但其抄录所依据的原本却没有说明。推测可能是较为通行的宋绍兴初思溪藏本,当时京师图书馆(今国家图书馆)有藏,鲁迅借阅比较方便。将之与他的抄稿核对,内容相同,只有一个差别,即京师图书馆藏本在书名“《法显传》一卷”下有“通字”两字,鲁迅未抄;藏本卷末附有对书中字、词的音、义解释,有百余个,即所谓“通字”的具体内容,鲁迅也未抄录。现存抄稿中校文二百四十余条,主要内容是指出书中异字及抄本中多出或缺落之字。“明”指明代刻本。明代以后的多种丛书收录了《法显传》,如《秘册汇函》《津逮秘书》《唐宋丛书》《增订汉魏丛书》《学津讨原》等,均名为《佛国记》。但张宗祥据明抄本辑印《说郛》卷四题为《法显记》。鲁迅所据以校勘者可能是明代的《北藏》。“丽”指《高丽藏》。经检核,鲁迅的校对结果与高丽藏版本相同。“日”则指《卍(万)正藏经》,全称《大日本校订训点大藏经》,又称《大日本校订藏经》《日本藏经书院大藏经》《卍大藏经》,是日本京都藏经书院于明治三十五年至三十八年间(1902-1905),依据忍澄所校订的黄檗本,以四号活字印行的方册本。其经目略依《北藏》,经文多从《丽藏》,经名也以《丽藏》为主,因两者极为相近,一般称为“丽日本”或“日本翻刻高丽本”。鲁迅在校订《百喻经》时使用过:“乙卯七月二十日,以日本翻刻高丽宝永己丑年本校一过,异字悉出于上,多有谬误,不可尽据也。”在抄录《出三藏记集》时也使用过,1915年7月25日日记,晚“写《出三藏记集》第一卷讫,据日本翻高丽本”。鲁迅抄校《法显传》所出校文多来自丽日本,较少来自明本。

综上,鲁迅抄校《法显传》的意图,推测起来大概有:一、对自己阅读佛经的总结,像捐资刻印《百喻经》一样是还愿和功德,也就是说,有将手抄稿本送去刻印的可能;二、在抄写《法显传》之前,鲁迅已经购买并阅读了法显取回或翻译的经书,对法显的业绩有了比较多的了解,因此,抄校行为可以视为对法显取经活动表达敬意,同时也是自己的一次发愿:决心在法显求法精神鼓舞下对传统文化进行系统整理。

抄写《法显传》是鲁迅人生一个关键时期谋求自我解脱的方法,更是一次发愿。他珍藏这个为他提供愿力的文本,时或以此明志,不但在《中国人失掉自信力了吗》中表彰,在《拿来主义》中借鉴,更在翻译工作中践行。法显的取经、译经活动是中国文化史上一次主动“拿来”的壮举,而鲁迅一生从事翻译工作,是对法显“拿来主义”精神的继承和发扬。一百多年后,我们寻绎鲁迅抄写《法显传》所蕴含的意义,不但能看到其一生学术文化事业的一块基石,而且能看到指引未来传承中华传统文化道路的一盏明灯。

2022年1月19日于北京阜成门内

- “她和鲁迅文物打了六十多年交道”[2022-06-14]

- 鲁迅的端午情结[2022-06-02]

- 大地足音:鲁迅推崇的欧洲现实主义版画[2022-05-19]

- 郜元宝:只为鲁迅,只为《野草》[2022-05-19]

- 郜元宝:鲁迅杂文人物形象谱系研究小史[2022-05-06]

- 丰子恺三绘《漫画阿Q正传》[2022-04-29]

- 一曲“毛毛雨”,鲁迅烦死,张爱玲爱死[2022-04-20]

- 博物馆内外:孙郁和他的鲁迅研究[2022-04-20]

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。