栗鹿:雾岛是心灵语言的栖息之地

栗鹿

青年作家栗鹿出生于崇明岛,她的少年时期是在岛上度过的。年少时,总觉得岛上的时间是不流逝的,每一天都漫长而无聊,可谁想到,成年后,她反而和这座岛产生了心灵上更强的连结。“雾岛”,便成为她文学语言的栖息之地,未来它还会有更多的分流和变形。

她总说自己是个不太有现实感的人,所以她喜欢观测星空。她说:“我们头顶的星空,写着过去、现在和未来的所有秘密,一切包含其中。”以前做记者时,她时常需要撰写有关鸟类迁徙的新闻报道,所以她也关心鸟类、关心自然。而幻想、梦境则是拓宽现实边界的另一种方式,通过它们,她试图去展开那些蜷缩在日常生活中的部分。

从发表第一篇作品到重新开始写作,中间隔了四五年,其中,对栗鹿影响最大的是“成为母亲”,生产时难产,产后免疫系统又出了问题,从那时起,她利用一切碎片时间重新开始写作,“我第一次感觉想抓住什么,大概是重组自我的迫切感,一种自救。写作没有治愈我,更像是在梳理病症,这个过程让我重新建立秩序感。”

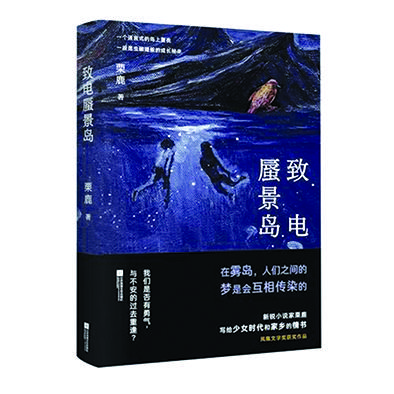

记者:要谈论新作《致电蜃景岛》,还是得从“岛屿”聊起,“雾岛”是你从小生活的崇明岛的另一个化身,起初这个名字是如何而来的?这不免让人想到作家的文学地理,你是否也会想以“雾岛”为中心不断构建一个更丰富的文学世界呢?

栗鹿:由于气候、地理等原因,崇明岛经常起雾。某个夜晚,我本来在江边的丁字坝上散步,渐渐什么都看不见了,起雾了,雾和潮水混合在一起同时扑向我,我感觉到神异,同时又感觉到恐惧,本能地退缩至安全地带。唯一可以感受到是潮水,和心灵的涌动。

上中学时,看了安东尼奥尼的《云上的日子》,电影开始于一场大雾,人们打着手电筒在浓重的雾中穿梭,就像发光的深海怪鱼。电影旁白说:“在黑暗中,现实被点亮,在沉默中,才能听到外界的声音。”后来渐渐感觉到大雾给生活带来的麻烦,没有通桥的时候,只要有雾就停航,所有人的脚步都被攫住,这时候岛屿就被隔离了。很多人要去市区办事,就被困住,大雾天气,码头往往聚集着密密麻麻的人群,大排长龙,他们是滞留的旅客。上大学的时候,我也常是队伍中的一员。雾是模糊边界的神奇之物,同时又将我们与大陆隔离开来。安哲罗普洛斯的《雾中风景》,同样是一部大雾弥漫的电影,电影中有很多静止的画面,雾似乎是凝固和迷失的隐喻,唯一流动的是心灵的语言。对我来说,雾岛,便是这种语言的栖息之地。未来我还会继续写雾和岛,它们会有更多的分流和变形。

记者:虽然从行政划分上看崇明属于上海,但在大众的印象中,海岛独特的气质和城市存在巨大差异,这其实是一个有点背离但有趣的现象。你会如何描述你的故乡和你在那里度过的时光?

栗鹿:小时候不太出岛,所以没有感觉自己生活在一个岛屿上。我出生在九零年代,成长于21世纪,这时出现了“全球化”的概念,孩子的心是打开的,“世界”、“地球村”时常挂在嘴边。我认为自己是世界的一员,崇明属于上海,与上海接受的信息一样。上海的孩子看什么动画片,我们也看什么动画片。我以为我就像动画片里的主人公一样,似乎是无所不能的。那时在外公外婆家过暑假,那里是一个村庄,离我居住的小镇很近。我在那里渡过了珍贵、难忘,但又无聊的童年时光。总的来说就是一个自以为无所不能的孩子,被困在一个漫长无止境的时空中。

记者:小说《致电蜃景岛》的视角经历了黎是维—苏夜—黎是维的变化,其中,黎是维不是一直生活在岛上的,他的经历给他提供了一个不远不近的距离,这个距离使他得以观看到一些不一样的东西。这实际让我想到作家讲述故乡的视角问题,有人认为要贴近,生活其中;但也有人认为要远离,以旁观的方式更为冷静。

栗鹿:有一位朋友在读这本小说的时候发过一条豆瓣广播,我记得她大致意思是说,离开故乡的时候没有发现,多年过去才发现和某些人、事在离开的那一刻就是永别。一方面,需要进入大城市施展抱负,另一方面远离自己熟悉的生活,内心并没有建立起一种自洽的秩序。

还有一位朋友在读完小说后问我,为什么黎是维在吻了苏夜之后就离开了雾岛。我从未想过这个问题,一时无法作答。朋友很快给出自己的解答:苏夜是雾岛的象征,他被雾岛吸引,和它亲近,但也恐惧离它太近,一生被吸进去,所以总在逃脱。这也可以解答叙述角度的问题。过去的时光不可复制,所以我们才会怀旧。我们既无法进入过去的时空,又无法真正离开,将自己拔出。所以不远不近的角度是一种自然的选择,也是当下状态的呈现。

记者:你好像偏爱用少年或孩童的视角讲述故事?

栗鹿:我尝试过很多视角,男性的,动物的,甚至是幽灵的。孩童视角也是其中之一。相比其它视角,它更天然,毕竟每个人都有童年。成年以后,我们变得成熟,学会不去谈论痛苦。有个奇怪的事,在梦境中,我一直没有长大,总是不断回到童年的生活场景中。这个空间里,人与物没有实在的边界,梦境、幻想、现实被混为一谈。我感觉不到“自身”,实体仿佛消溶在过去的阈限空间之中,飘荡着,成为一种无所不在的凝视。

我还发现,每当受挫的时候,耳边常能听到孩子的哭声。之前读到《梦想的诗学》这本书,作者巴什拉说,童年是持续一生的。我们睡觉的时候,在我们心中会出现一个孩子,为我们守夜。在我们重新回忆童年的时候,就会和那个孩子重逢。那个哭声,应该就来自于为我守夜的孩子,在替压抑的成年的我哭泣。写作《致电蜃景岛》时,这些原本只存在于夜晚的感觉忽然活了过来,我听到了过去的回声,也与那个孩子重逢。

我不可能再回到那个含混不清的世界,但在写作时,童年再次被发现。一切逝去之物再次复活,这种力量促使我不断地去写,去回忆。

记者:你所提及的这些或许就与你的小说所体现出的幻想色彩或神秘主义相关,诗人胡桑之前在分享会上有所提及,他说:“心灵代表着幻想维度,在小说中能看出作者对西方卡尔维诺、博尔赫斯幻想的偏爱,也能读出中国古代蒲松龄维度的鬼怪与神异。”

栗鹿:卡尔维诺和博尔赫斯都写过关于时间、空间的小说,非常迷人。卡尔维诺写过一篇叫做《零时间》的小说,讨论了时空的非连续性和永恒回归问题:猎人向狮子射出一箭,而狮子也同时扑向猎人,他设想时间就在这里停止,箭永远不会射到狮子,而狮子也永远扑不到猎人。一切就停留在那一刻。

我坚信我所写的,是另一层属于心灵空间的现实。今年的诺贝尔物理学奖颁给了量子纠缠领域,量子力学也是反常识的,但它更接近我们所看到的“现实”。幻想,对我来说是拓宽现实边界的一种方式。把现实世界看成一个整体的话,幻想当然也该包括其中。这是蜷缩在日常生活之中的一个维度,我的写作就是试图展开这些蜷缩的部分。

记者:此处插入一个问题:天马行空的幻想力和信手拈来的笔力,只能选一个的话,你会选什么?

栗鹿:前者。没有笔力,也可以做别的。写作只是其中一种探索方式,是适合我的一种表达。如果彻底失去了这种能力,就可以做别的了。也许我能成为一个更加专心的观星者,也许去画画,也许去拍电影。有很多可能性,不一定要写作。当然这只是一个预设的问题。现在我选择了写作,事已至此,就非写不可了。

记者:你曾说自己是个缺乏现实感的人,而观星则成为你寻找现实感的方式,我对这一点很感兴趣,可能因为我觉得星空是浪漫,是幻想,是脱离现实的方式。

栗鹿:有时候观星对我来说就像在大雾之中航行,看到灯塔信号灯闪烁那个感觉。当你的望远镜对准一个遥远的天体,把焦距对准,当它呈现在你面前的那一刻,好像有种抓住现实的感觉。我在小说里写过,在那个偏远贫瘠的小岛上,几个孩子看到一颗在镇子上空爆炸的火流星,一下子把他们带离了眼前的小世界。让他们的心跟着宇宙宽阔起来,相信另一个世界的存在。而那个世界并不是虚幻,而是现实的一部分。我有时候就觉得天空似乎有一种吸引力,想寻找的答案似乎就在那里。

《致电蜃景岛》这个书名来自于特朗斯特罗姆的诗歌:“听见灰白的嗓音是可能的,致电蜃景的岛屿是可能的。”在这部作品中,我似乎像虚空发出了一丝微弱的问候,但不可能得到回应。我们头顶的星空,写着过去、现在和未来的所有秘密,一切包含其中。但当我抬头望向美丽的星空时,它却永远保持着沉默。这颗星球上所有的爱与死相加,都不会激起它的任何回响。

宇宙关心我们吗?为什么我们一定要殚精竭虑地去探究现实景象背后的,更为深刻难解的世界?也许答案不会在目力所及处显现。人类的存在不过一瞬,我们无法在星空中找到答案,但虚空将我的问候回弹,我听到了自己的回声。

记者:有一些青年作家在写作初始,偏向于向内探索,但也有一些尝试去处理人与他人、外部世界的关系,你怎么看待这两种倾向?

栗鹿:不得不说,向内探索很自由,无拘无束。十几岁的时候,我写过很多这样的片段、故事,甚至一出手可以写七、八万字,但它们不足以被称为“小说”。我逐渐意识到,这种写作的欲望释放完毕之后,会在一个地方戛然而止。我会意识到那个自我沉溺的世界有很大局限性。

在写这部长篇的时候,有一个画面经常闪现在脑海中,大学的时候,我和同学在崇明拍短片。晚上拍摄完之后,几个同学一起去堤岸上喝啤酒。那晚天气特别好,头顶星罗密布。后来我们发现在远处的一块暗礁上空,出现了一团玫瑰色的乌云,云团中不时放出闪电,不可思议的是,我们头顶却分明是一片晴朗夜空,并没有听到任何雷声。朋友判断,那块暗礁实则在很远的地方,那里被暴风雨裹挟,看起来就像一颗跳动的心脏。另一位朋友说,我们可能看到了海市蜃楼。我们就这样七嘴八舌,谈论着远处的异象,心里有种说不出的激动。那一刻我感觉到了一种无用,但不可磨灭的东西。

动漫《新世纪福音战士》的女主人公是一个叫绫波丽的克隆人,她的身体是他者的复制体,她的灵魂是神的容器,她的身体和心灵都不属于自己,却要驾驶EVA来拯救世界,为此流血牺牲。她肩负的使命要远大于她年轻的生命所能承载的所有。男主人公碇真嗣曾问她问什么要驾驶EVA,凌波丽的回答是:“为了和大家的羁绊。”绫波丽的回答像一道闪电击中了我,青春时代所谓的文学梦已经发生嬗变,与他者的连结和羁绊对我来说越来越重要。

我们的表达和情感投射在他人身上,也反映着我们的面貌。我们在和他人的相处中逐渐拼凑出自己,他者之于我们,就像一面镜子,映照出不同面相的自己。当下这个时代,无论是因为疫情、信息时代的洪流还是新媒体的出现,他者好像显得越来越不重要。虚拟世界就能让精神世界不那么空虚,其实这样建立起来的秩序非常脆弱,我认识到脆弱的本质,试图在书写中将人与人之间的碎片重新黏合。对我来说文学就是和他者和世界的羁绊。

记者:最后,可以分享一个你最近关心的话题吗?

栗鹿:刚做记者的时候,我经常去崇明东滩候鸟保护基地采访,撰写有关鸟类迁徙的新闻报道。虽然现在不做记者了,每到迁徙季,还是会关心从世界各地飞来的候鸟,时不时看看崇明东滩的公众号,看看哪些鸟来过冬了。前两天下雨了,我坐出租车回家,有点堵车。车停在高架上,我看到一只脖子很长的大鸟飞过云层。来不及反应,也来不及拍照,只是盯着它消失在天际。凭我不可靠的判断,应该是小天鹅。小天鹅为何会独自出现在城市的天空中,是不是一只迷鸟呢?希望它赶快飞到安全的地方,希望它找到同伴,希望它平安过冬,希望它永远有休憩之地。

- 人人可写的不必写,人人能写的也不必再写[2022-12-16]

- 张玲玲:边走边寻觅[2022-12-08]

- 批评的美德是“不在嫩苗的园地上驰马”[2022-12-05]

- 李一洋:“写”是一种习得的过程[2022-11-28]

- 栗鹿:成为母亲后,重新开始写作,依然热爱在“雾岛”观星看鸟[2022-11-10]

- 重建批评的尊严[2022-11-03]

- 曹县小说家孙一圣:我怕自己的小说会速朽[2022-10-25]

- 从青春文学到青年写作[2022-10-10]

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。