茅盾藏书研究:形成轨迹、痕迹留存、概念界定

引 言

茅盾先生是新文化运动的先驱者、中国革命文艺的奠基人。1949年中华人民共和国成立时,他担任中华全国文学工作者协会主席,同时还担任中央人民政府文化部部长。新中国成立以来长期担任文艺界领导的茅盾先生,承载着共和国文学的荣光,为繁荣文学倾尽心力[1]。在1953年面世的完整版《中国新文学史稿》中,茅盾的《子夜》就被认定为继《呐喊》之后中国新文学最为成功的作品[2],中国现当代文学史研究中也渐渐形成“鲁、郭、茅、巴、老、曹”的说法[3], 足见茅盾文学成就的影响力。

1981年3月27日,茅盾先生与世长辞。经党中央批准,中国茅盾研究学会与茅盾故居成立,《茅盾全集》开始编辑出版。1983年3月27日,首届茅盾研究学术讨论会在北京召开,茅盾研究由此开始以显学姿态受到学者的关注。1980年代,研究茅盾的相关成果呈现“井喷式”增长;1990年代后,成果数量更为可观,成果类型包括研究资料、普及读物、年鉴、书系以及众多的学术专著,呈现出多样性的态势,茅盾研究取得了多方面的成绩。然而,由于资料获取困难以及其他条件的约束,对茅盾藏书的研究难以进行,这方面成果可谓“凤毛麟角”。

2018年,陈列于茅盾故居“茅盾书房”的藏书迎来了成为“公藏”后的又一次大的整理、编目、清核,经过整理编目的茅盾藏书被纳入“茅盾文库”进行管理。在整理过程中,藏书中的痕迹得以记录与呈现;在编目过程中,藏书的分类得以“嵌入”现代图书分类体系之中。这些工作为藏书中的史料呈现、目录编纂、内容研究奠定了基础。本研究侧重图书馆学视角下的文献整理方法,秉承实证描述和价值揭示的理念原则,对茅盾藏书进行了“文献整理”与“价值揭示”,力图成为对茅盾研究的一次有益补充和对茅盾藏书的一次详实呈现。

一、藏书形态与传承轨迹

1.1 藏书的初现与散失

在茅盾回忆录中,1949年之前尤其是1934年以前,常有关于阅读图书、购买图书、整理藏书的细节记载,但并不系统。同时,茅盾先生说自己的一生“颠沛流离”,解放以前因为战乱辗转大半个中国,“往往空着身子、穿上衣服就走了,东西也被迫一段一段地丢失,现在能够保留下来的,有些是很偶然的”[4],手稿大多丢失。茅盾在抗战开始离开上海时,将《子夜》手稿交给了在上海交通银行工作的叔叔沈仲襄,沈仲襄在银行租了保险柜,同时将《子夜》手稿与《追求》《动摇》等中长篇小说的部分原稿和一些笔记存入,这才得以保存至今。便于携带的手稿被保存下来的已经是凤毛麟角,在这一历史时期的藏书损失由此可见一斑。

目前所见到的茅盾藏书,主要是中华人民共和国成立后重新购买、受赠的。从1976年3月24日开始,茅盾撰写回忆录,采取口述录音,由家属整理的办法,茅盾的儿子、儿媳妇给他做助手,查询资料,这样慢慢写出了40多万字的回忆录,但因为身体原因,整个回忆录只写到1934年,没有写完就病逝了。关于其早期藏书情况与阅读的历史痕迹随着先前藏书的散失与先生的去世而无处可寻,这确是一种遗憾。也就是说,茅盾藏书在1949年之前存在过,但是由于战乱其实体没有保存,而且因为回忆录中没有过多涉及而淹没在了历史之中。

1.2 藏书的形成:私藏时期

1.2.1 东四头条时期(1949~1974年)

1949年,茅盾成为文化部部长,和夫人孔德沚进入北京市东四头条五号第一号小楼文化部宿舍居住。宿舍楼面积不大,“即低仄而窗子又小”[5],到了1950年代末,小楼里的住户大部分都搬走了。1964年,茅盾成为第四届全国政协副主席,依然住在这里,保持着朴素而低调的生活。

在周总理的保护下,茅盾先生得以“不被打扰”,藏书也躲过了多次风波劫难,得以完整保存下来。东四头条五号第一号小楼文化部宿舍成为了茅盾藏书生成与壮大的地方,茅盾先生在这里度过了25 个春秋。

1.2.2 交道口后圆恩寺时期(1974~1981年)

1974年5月间,古稀之年的茅盾先生年老腿软,上楼时常有摔跤隐患,茅盾的儿子韦韬提出搬家建议,由楼房换为平房。年底,茅盾寓所由东四头条五号第一号小楼迁至后圆恩寺胡同13 号四合院(原民盟中央主席杨明轩的旧居)。

后圆恩寺胡同13号是二进四合院,相对于南锣鼓巷四合院落群的诸多四合院来说,这里的院子不算大,由三间正房、东西厢房、南房共9 间屋子组成,最大房间有20 平方米左右,最小房间不到10 平方米,但茅盾很满意:“整个院子虽不大,但很紧凑,我们人丁不多,足够用了。尤其妙在小房间很多,这样服务人员都能安顿下来,我那些书也有了存放的地方”[6]。其数量庞大的藏书也随之搬迁过来。相比于文化部宿舍狭小的空间,后圆恩寺胡同13号院更适于藏书,茅盾在此专门开辟了书房以及与书房隔开的“藏书室”,藏书室约10平米左右,七八个多层木质书架。

随着中华人民共和国的建立,茅盾“颠沛流离”的生涯得以终结,其藏书也从此进入了一个崭新的时代,从“萍踪浪迹”转为“落地生根”。藏书随着时间的推进而不断增长,这与茅盾的阅读习惯息息相关。1949年至1974年的25年、1974年至1981 年的7年,茅盾先生重新建立了自己的“藏书阅读体系”,期间经历了两次小的冲击和一次大的搬迁。这一时期的藏书作为茅盾的“私藏”存放于书房之中,构成了“茅盾藏书”的主体。

1.3 藏书的传承:公藏时期

1.3.1 “私人居所”向“茅盾故居”的过渡时期(1981~1985年)

1981年茅盾去世后,茅盾居所向茅盾故居过渡,藏书由私藏向公藏过渡。

自1974 年12月初由原文化部宿舍迁入居住,直到1981年2 月20日入院治疗,茅盾在后圆恩寺胡同13号院度过了6年多时光的晚年生活,与其一起还有搬迁而来的藏书[7]。茅盾先生逝世后,1982年2月18日,中国作家协会向党中央提出书面报告,请求把茅盾生前的最后寓所保留下来作为茅盾故居,收藏他的遗物,供后人瞻仰学习。1982年2月24日,中央领导批复报告,同意保留故居。1982年6月11日,原国务院机关事务管理局通知中国作家协会向北京市房管一公司办理移交手续。1982 年8 月23 日,中央书记处讨论通过《作家协会党组“关于编辑出版〈茅盾全集〉、筹建茅盾研究会”的报告》。1983年中国茅盾研究会成立。研究会曾在茅盾故居的南房办公,叶子铭、周扬、冯牧、孔罗荪等文学界大家都曾在南房里,共同追忆茅盾。1984年5月24日,北京市政府京政发(1984)72号文件公布茅盾故居为文物保护单位。由此,在茅盾故居的二进四合院的院落中,“茅盾书房”成为供公众参观的展厅之一[8],而存放于书房书架上的藏书也成为展厅展品的一部分。茅盾藏书以此方式得以完整保存下来。

1.3.2 茅盾故居的“茅盾书房”时期(1985~2018年)

1985 年1 月5日,在中国作家协会第四次会员代表大会上,宣告成立中国现代文学馆,3月26日举行了开馆典礼,巴金先生亲自主持,胡乔木、王蒙致辞[9]。与此同时,茅盾故居成立了管理处,作为中国现代文学馆的内设机构进行日常管理,中国作家协会为其主管单位。1985年3月27日,茅盾故居正式对外开放。

随着茅盾故居成立并对外开放,茅盾的藏书从其个人私藏成为了国家公藏。“茅盾书房”作为茅盾故居的一部分由中国现代文学馆下辖的茅盾故居管理处进行实际管理。在此期间,茅盾故居管理处对藏书进行了第一次大规模整理,对藏书进行排列、编号盖章、粘贴标签,实现了序化管理,并制作检索卡片,实现手工检索。这一时期,茅盾故居作为爱国主义教育基地、旅游景点的观光游览职能较为突出[10],其藏书作为景观的一部分并未受到足够的重视,关于藏书的研究不多[11]。从后续的整理情况来看,在长达数十年的时间里,藏书处于“尘封”状态,只有少数相关研究资料呈现了有关藏书的“蛛丝马迹”[12]。

1.3.3 中国现代文学馆的茅盾文库时期(2018年至今)

2018年,为了进一步加强对茅盾藏书的保护与利用,中国现代文学馆建立“茅盾文库”,将茅盾故居“茅盾书房”的藏书进行了整体搬迁,由后圆恩寺胡同搬迁至位于芍药居的中国现代文学馆二期建筑中的“作家文库”,并对藏书进行了全面的编目、修复、除尘、加装无酸盒等,茅盾藏书由此实现了从实体存放向信息开放的转变,有了详细的、标准的、基于《中国图书馆分类法》的编目信息并实现网上查询。自2018 年中国现代文学馆“茅盾文库”建立以来,茅盾藏书管理进入新的发展阶段,藏书实现了由“展品”向“藏品”转变,由“实体”向“数字”拓展。

从1949年到2018年近70年的岁月中,茅盾藏书随着茅盾先生的行踪而迁移,随着茅盾先生的读书习惯与生活轨迹而变化,藏书中的诸多痕迹相继形成,凝固了时间,记录了历史,尘封于岁月中。1981年茅盾去世后,私藏转为公藏,经过初次统计与处理的藏书得到了第一次官方的认定,但是这一时期因为种种原因,对藏书的整理与研究未能展开。直到2018年,藏书由茅盾故居搬迁至中国现代文学馆,得到第二次官方认定。中国现代文学馆对藏书进行了更为详实的统计、编目,并建立“茅盾文库”对其进行保藏与研究。茅盾文库的建立为茅盾藏书的研究提供了便利条件。

相比于巴金藏书分别捐赠于国家图书馆、中国现代文学馆、泉州黎明大学、南京师大附中、香港中文大学、成都慧园[13],李一氓藏书捐赠于国家图书馆、故宫博物院、四川省图书馆、四川博物院、成都杜甫草堂博物馆、彭县图书馆等[14],刘半农藏书分散于清华大学图书馆与中国人民大学图书馆、部分藏书零星散入古旧图书市场的命运[15],茅盾藏书实现了“完整”的“传承”,中国现代文学馆“继承”和收藏了茅盾藏书。从私藏到公藏,由故居到文库,藏书传承有序。随着对藏书的整理,很多新的史料性信息得以呈现,很多藏书趣事、往事、故事也得以发掘、再现。

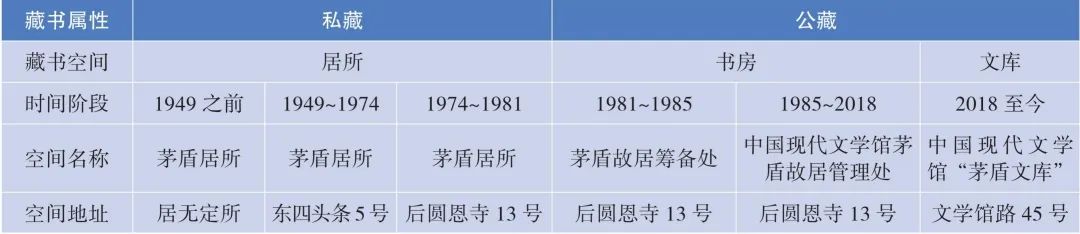

表1 茅盾藏书演变轨迹

二、藏书痕迹留存

图书馆是一个生长着的有机体,而“藏书”也是这样一个有机体,随着时间的流逝而“生长”着。茅盾藏书经历了“出版流通—成为私藏—私藏私用—化私为公—公藏公用”的过程,留下了诸多的“痕迹”,既包括了历时磨损,也包括增加的标记。根据对藏书的实际调查,藏书中的痕迹大致可分为三类:出版流通痕迹、作者阅读痕迹、机构收藏痕迹。

2.1 出版流通痕迹

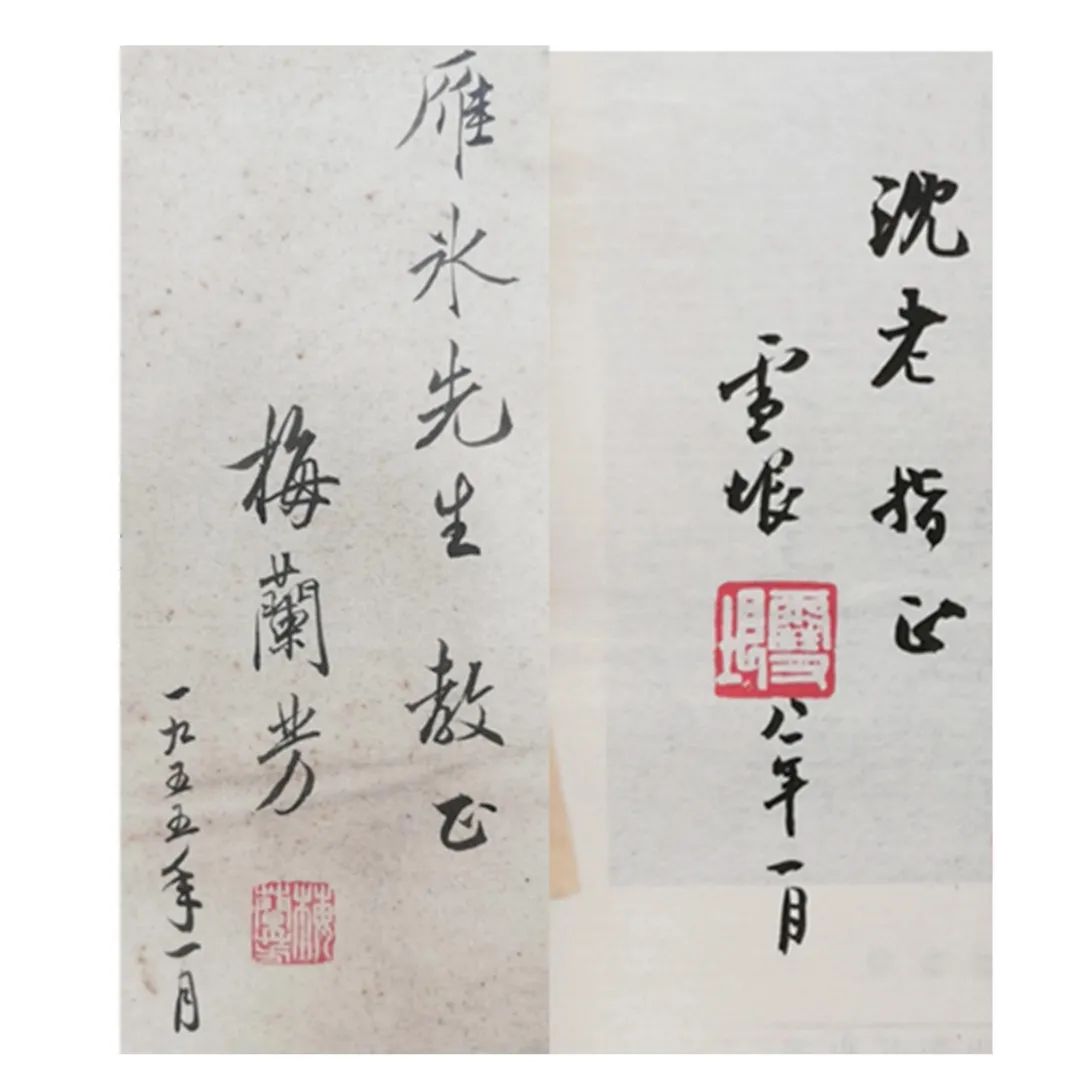

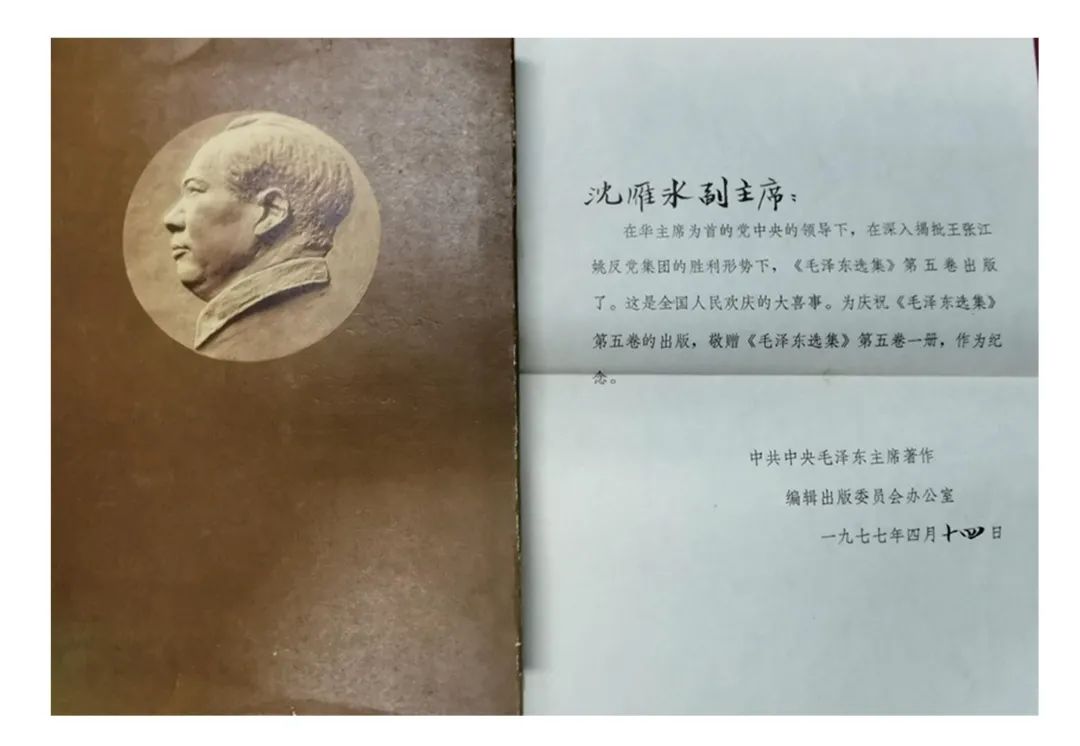

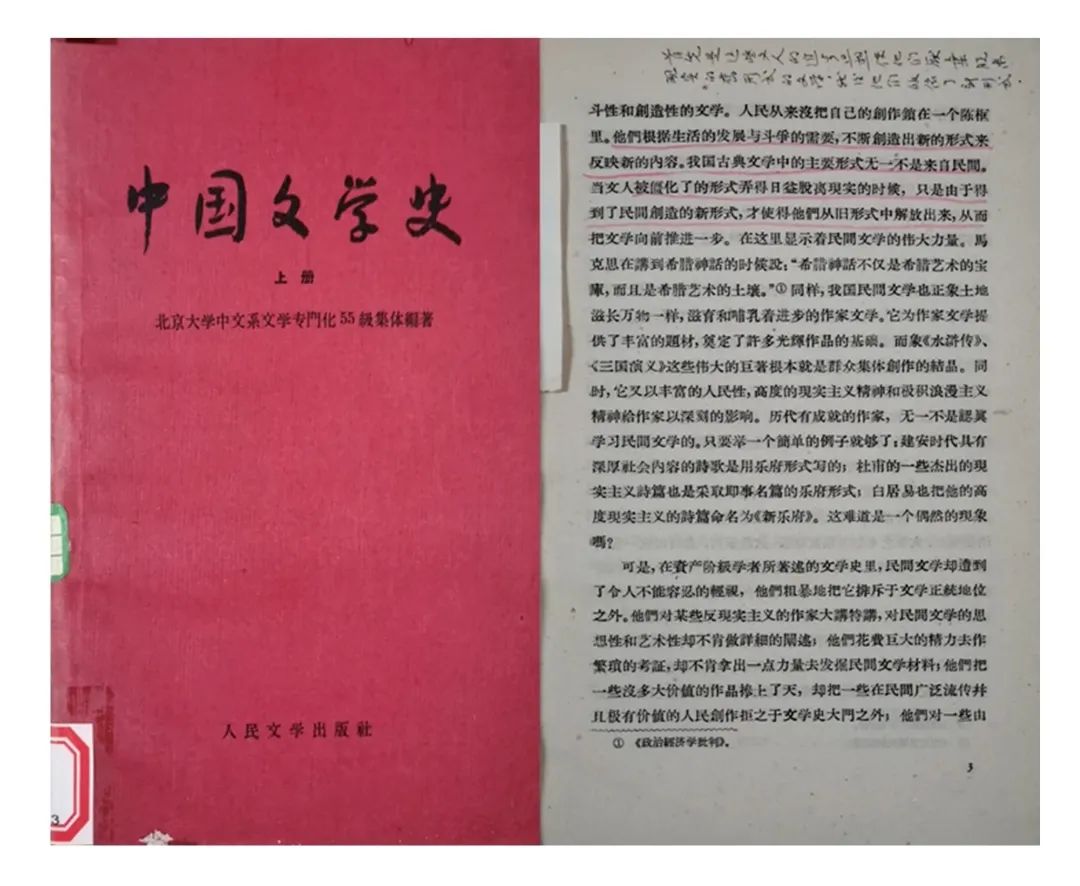

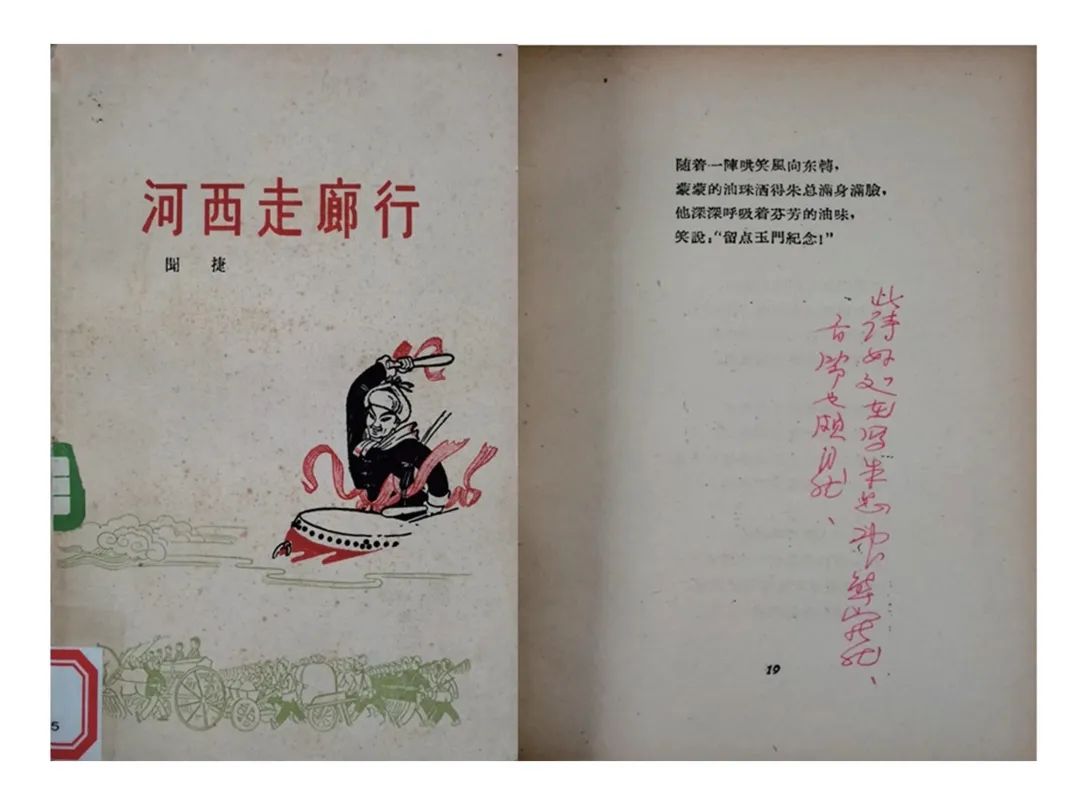

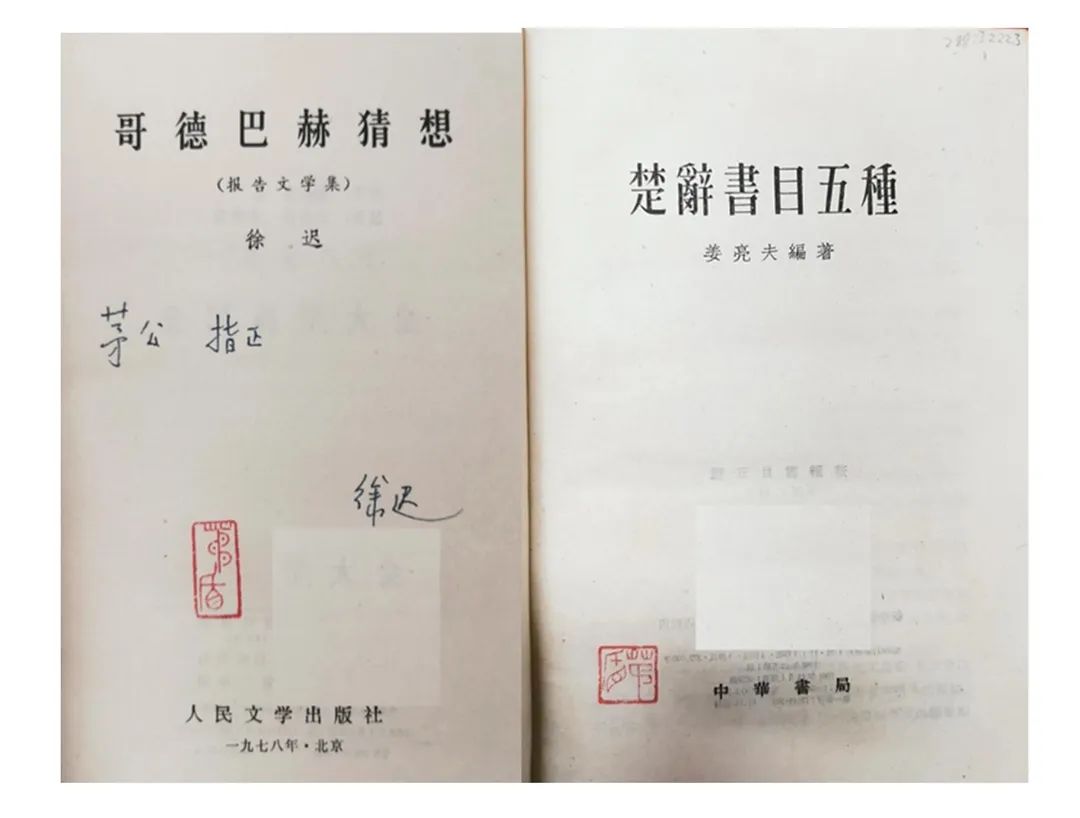

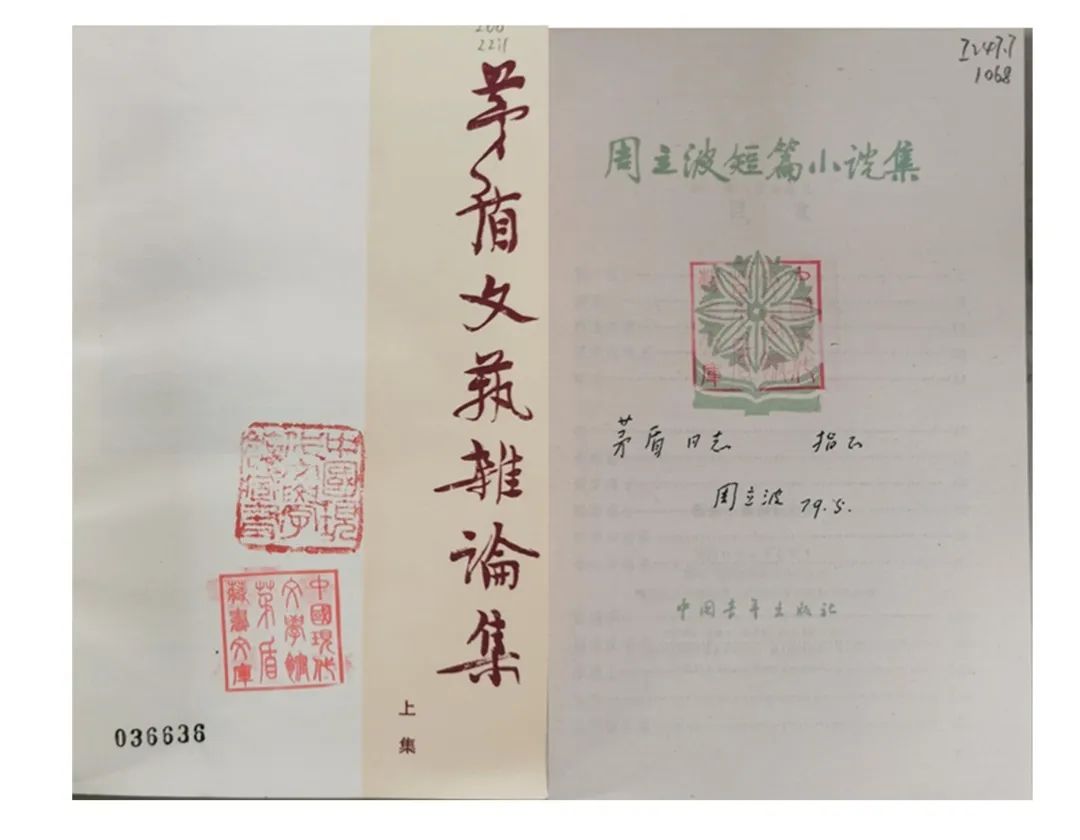

“出版流通痕迹”即图书出版与流通过程中留下的痕迹。本研究以茅盾藏书为逻辑出发点,将藏书的“出版流通痕迹”界定为“图书到达茅盾手中之时的痕迹留存情况”,即从图书出版印刷出来至收藏者(茅盾)拿到图书这一期间增加的“痕迹”。茅盾藏书的出版流通痕迹主要有三种:第一,出版原始形态无痕迹,即通过对图书的查阅,确定图书在到达茅盾手中时并没有什么特殊的标记;第二,出版印刷痕迹,主要包括印章标记,其中赠书章(会议赠、出版社赠)、二手书印章(原有藏书章、售卖价格章),如图1,印证着藏书的“经历”,是藏书来源的证明;第三,文字痕迹,主要包括文字标记,签赠(字迹与印章)、附信等,如图2、图3,是藏书在他人手中经过加工留下的痕迹,同样印证着藏书的“经历”。出版流通痕迹是藏书来源的主要标识,对于了解当时的文化生态具有一定意义。

图1 出版社赠书章、原有藏书印章、二手书价格印章示例

图2 他人签赠字迹与印章示例

图3 赠书附信示例

2.2 作者阅读痕迹

“作者阅读痕迹”是茅盾在得到图书后,对图书施加的一系列的处置行为而留下的痕迹,主要反映以“阅读行为”为核心的阅读痕迹生成情况[16],包括放置书签、阅读笔迹、加盖个人印章等。

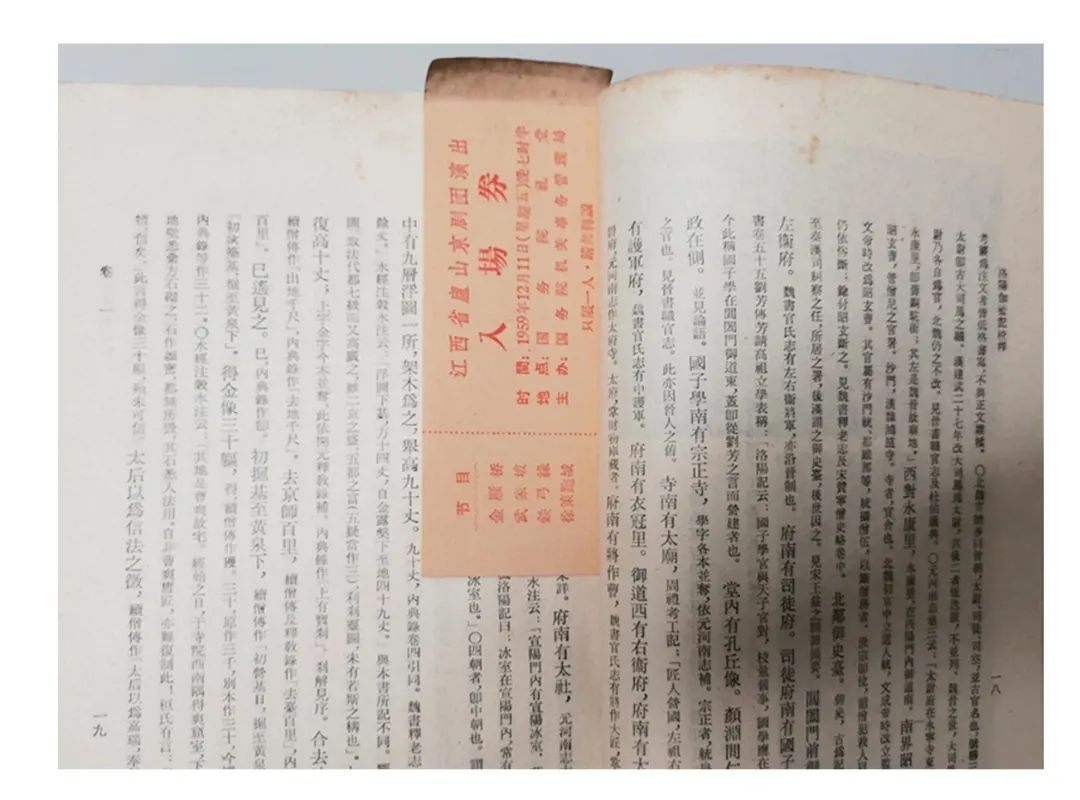

关于放置书签即藏书内夹存简易书签。茅盾故居在建立过程中最大限度地保持了茅盾原有的生活场景,藏书内的书签也被完整保存了下来。虽然在具体的工作与运营过程中,部分图书曾被借出用于研究、展览、再版等,但是很多藏书因其与茅盾研究关联不紧密而受到了“冷落”,这样的“冷落”使其得以保持了原有的模样。如今40年过去了,藏书中的“简易书签”被保留了下来,如图4。

图4 简易书签示例

关于阅读笔迹。第一种是图书内文字划线。茅盾对阅读作品有时不发表意见,而是对原文划线,留下了阅读的痕迹[17]。划线是批注辅助手段,采用现在通用的划线标示法,只能表示茅盾先生阅读了这些文字,本身不能表达思想,如图5。

图5 图书中内容划线示例

第二种是图书文内文字批注笔迹和个人印章等,如图6、图7。

图6 图书中笔迹留存示例

图7 图书中茅盾个人印章示例

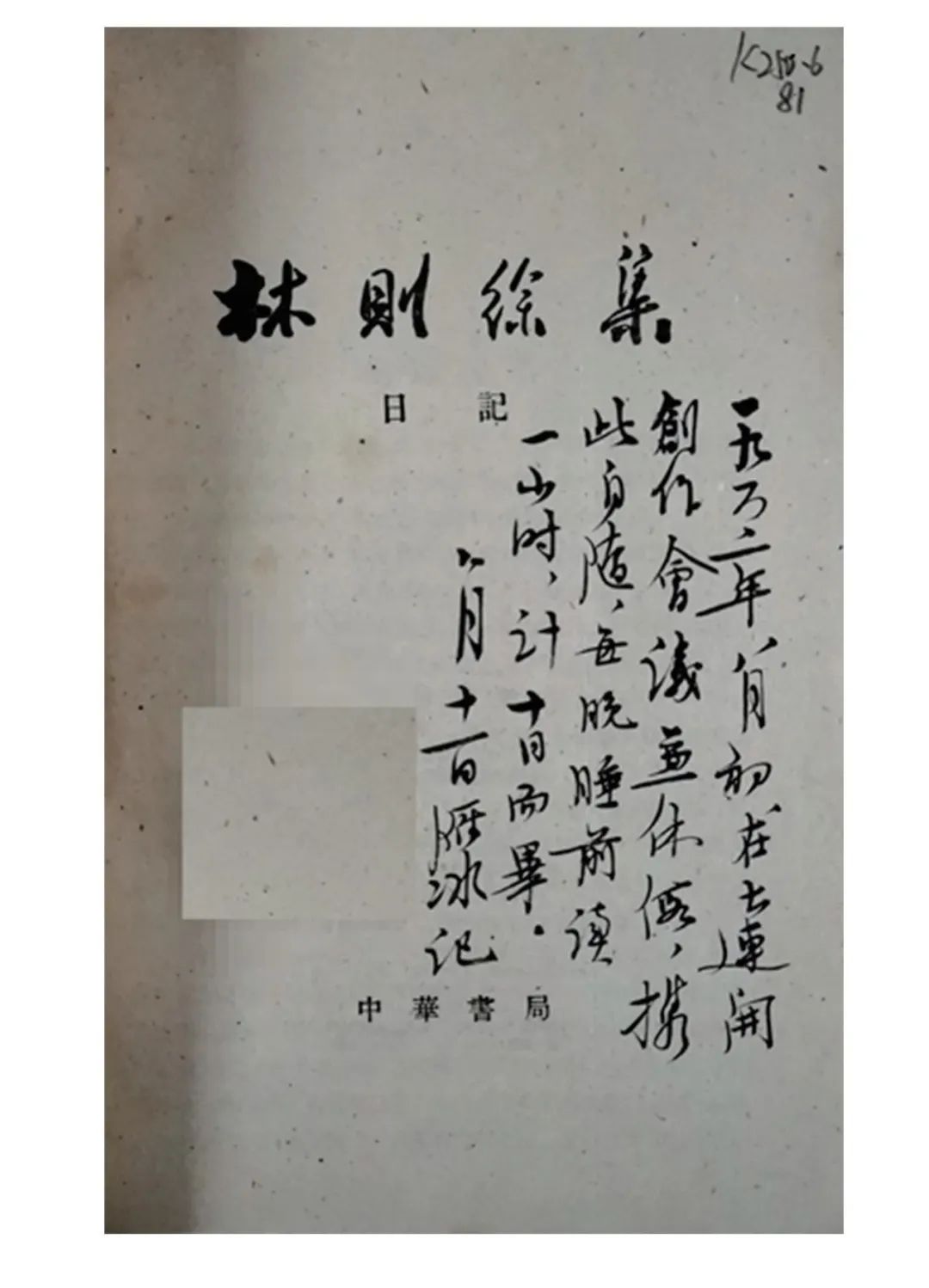

第三种是扉页阅读记录,对阅读时间、地点与细节的记录笔记是明确的阅读“留痕”标记。茅盾有对阅读过的图书在扉页进行记录的习惯,如茅盾文库中《林则徐日记》扉页题“一九六二年八月初在大連開創作會議兼休息,携此自随,每晚睡前读一小时,计十日而畢,八月十一日雁冰记”,如图8。

图8 图书中阅读记录笔迹示例

2.3 机构收藏痕迹

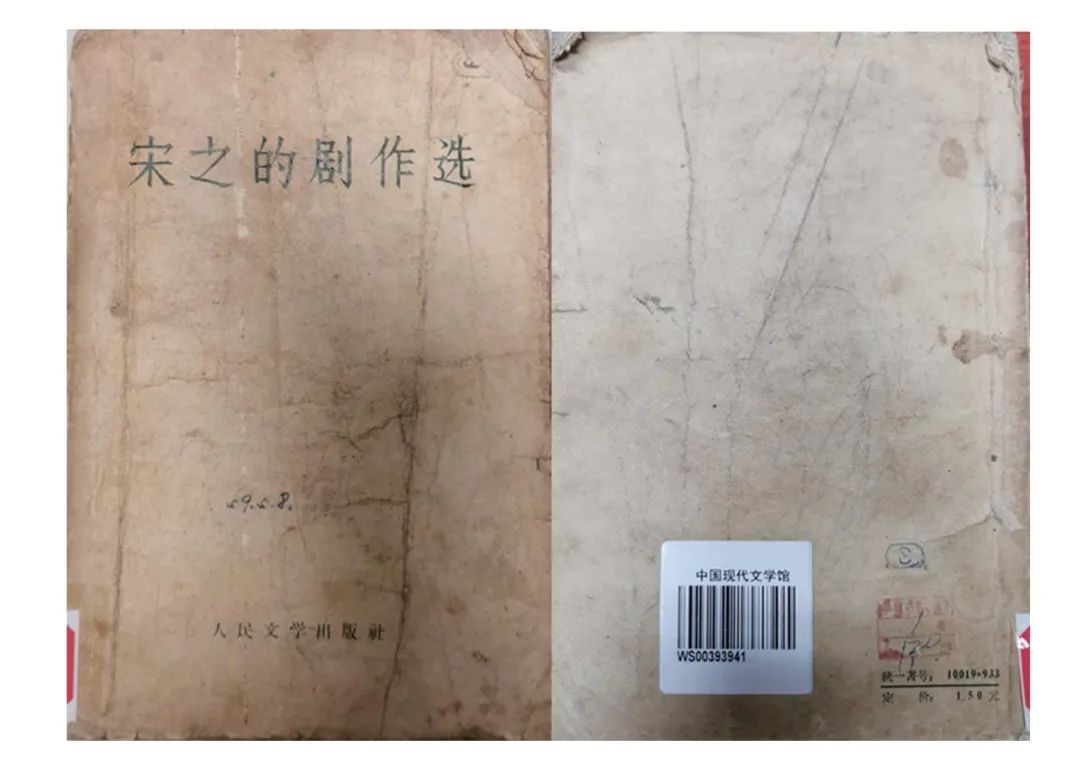

“机构收藏痕迹”指图书从私藏转为公藏后经过一系列加工处理所留下的痕迹,如图书分类留下的标识、图书编目时赋予的条形码、图书登记时加盖的馆藏章等。“机构收藏痕迹”包括三类。第一,印章类。茅盾藏书已从个人藏书变为国家“公藏”,是茅盾文库场馆的“馆藏”,加盖馆藏印章是管理藏书的常规操作。印章往往加盖在扉页等较为显著的位置,经历新的阶段则加盖新的印章,代表“传承有序”,如图9。第二,笔记类。按照现代图书馆分类法对藏书进行分类,是藏书管理的基本方法。图书被赋予一个分类号,作为进行分类排列、序化管理的依据,其分类号用铅笔书写在图书扉页的右上角。如图9。

图9 图书中馆藏印章、铅笔分类号示例

第三,粘贴类。赋予图书一个条形码和书标,作为图书的“身份证号”,便于图书的查找、借阅。条形码往往通过粘贴的方式置于图书的封底或其他明显位置,书标则粘贴在书脊下端,显示图书分类号、架位号等信息,如图10、图11。

图10 图书中条形码示例

图11 图书中书脊贴(书标)示例

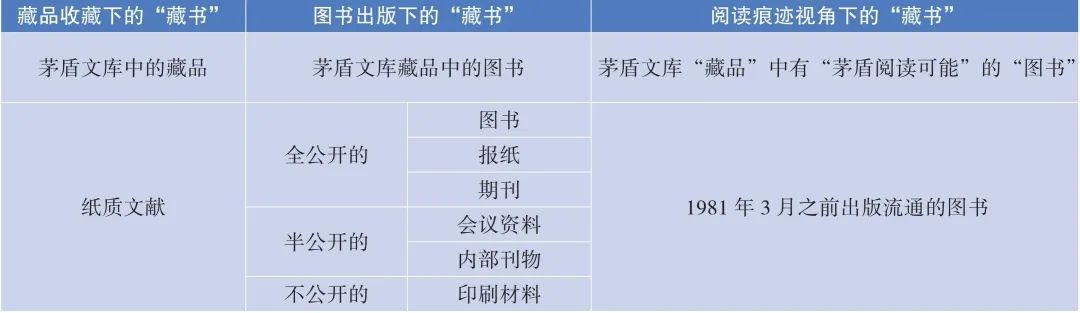

三、茅盾藏书的概念界定

3.1 藏品业务实践语境下的“藏书”

藏品指“博物馆收藏的具有一定历史价值、科学价值和艺术价值,并反映自然界发展变化规律和人类科学文化进程的历史见证物”。目前,我国实体馆藏分类标准不明确,藏品类目设置缺乏准确参考,个性化较强[18],各博物馆往往根据自身藏品的特征设置分类标准与类目。作为文学专业博物馆的中国现代文学馆将藏品划分为“图书”“报刊”“手稿”“信函”“书画”“实物”“照片”“特藏”“视频档案资料”“音频档案资料”10个类目[19]。

茅盾逝世后,按照相关政策与法定程序,其生前的居所建筑及其相关要素成为了博物馆场所及其藏品,由中国现代文学馆作为内设机构进行管理。在管理过程中,与茅盾相关的物品经过有关业务程序,一部分物品被归入不同的类别,由不同的库房进行保存,一部分留在茅盾故居中进行陈列,相关物品被登记归类成为藏品。

其中,部分手稿被归入手稿库管理、部分信函被归入书信库管理,部分印章、生活用品等被归入实物库管理,部分家藏的书法作品被归入书画库管理。但茅盾书房的藏书经过整理、编目,整体归入作家文库新建的“茅盾文库”,作为藏品保存。这时候的“藏书”类似20世纪八九十年代民间俗称的“书本报纸”,书房中的印刷本都被集中归入了“茅盾文库”中。

在实践意义上看,“茅盾藏书”与“茅盾文库”紧密相连,甚至在博物馆藏品语境下是可以相互替代的概念,茅盾藏书作为博物馆藏品,置于“图书”类目下,存放于作家文库库房的“茅盾文库”区域之中。由此茅盾藏书的外延范围就可以确定了,即“茅盾文库”中的藏品。

3.2 图书出版语境下的“藏书”

从是否公开出版来看,藏品中的文献可以划分为公开出版物、非公开出版物,其中公开出版物包括图书、地图、期刊等出版类型,非公开出版物包括会议文件、内部刊物、其他印刷材料等。

从藏品分类实践上看,根据中国现代文学馆的业务惯例,作家文库收录图书类藏品,而期刊、报纸以及非公开出版物等藏品,则分别归入报刊库、手稿库、特藏库等。从出版物的视角,结合作家文库的实际,可以看出“藏品—文献—公开出版物—图书”对应“茅盾收藏的物品—茅盾收藏的文献—茅盾收藏的公开出版物—茅盾收藏的图书”,由此可以进一步界定茅盾藏书的概念即“茅盾文库中所有公开出版的图书”。

3.3 阅读痕迹语境下的“藏书”

茅盾故居的藏书从出版时间上看,以茅盾逝世时间为界限,可以分为1981年3月之前出版图书与之后出版的图书。其中,1981年3月之后出版的图书是茅盾故居根据有关规定接收的茅盾生前好友的赠书、关于茅盾研究的图书、茅盾作品的出版再版与茅盾全集等,这部分图书非茅盾生前所收藏。而1981年3月之前出版的图书为茅盾所收藏,具备被茅盾阅读的可能,留下划线、笔迹、书签等阅读痕迹的图书则可以推定其被阅读过。

茅盾藏书的概念定义综合考虑以下三个方面:

第一,从机构收藏痕迹上看,茅盾藏书应该保存在茅盾文库之中,具有明确的机构收藏痕迹,即具备相应的印章、书脊贴、分类号,代表传承有序。

第二,从出版流通痕迹上看,茅盾藏书是正式出版物,且具有相应的版权页等出版标识,因此期刊、报纸以及其他非正式出版物则不在“藏书”之列。

第三,从作者阅读痕迹上看,留下阅读痕迹的藏书是标识最为鲜明的茅盾藏书,不但是藏书,而且被阅读过,并留下痕迹。从出版时间上看,茅盾藏书是1981 年3 月之前出版的。而1981 年之后由茅盾故居、茅盾研究会、茅盾家人代为接收并捐赠到茅盾故居的图书,非茅盾生前所收藏,未与茅盾发生直接联系,故不在茅盾藏书范围之列。

综合所述,可以认为茅盾藏书是“具有较为明确的茅盾先生收藏标识标记的、公开出版的图书”。这样,这一概念用于不同的场景(如阅读推广、藏品展览、文学史阅读史研究等)时,就不必反复辨析解释了,茅盾藏书研究的话语体系得以更加严谨、更加规范。

表2 多语境下的藏书概念辨析

结 语

茅盾研究是显学,是中国现当代文学史绕不过的“一座高峰”。茅盾藏书的外在特征受到图书馆学研究者的关注,其内容受到档案学、历史学、文学研究者的关注。因为研究资料获取的“障碍”,关于茅盾藏书的研究还处于起步阶段。随着研究的推进,关于基本概念的界定就显得十分必要,这既是交流话语体系的建立,也是对其内涵与外延的一种研究与审视。随着茅盾藏书的书目数据、索引的生成,藏书痕迹、内容的呈现等等,相关研究将更加深入,一些文学史上的“谜题”也有望被更为清晰地展现。希望本文的抛砖引玉,能够为相关的研究提供线索、资料与数据。

参考文献:

- 苏心:从茅盾先生的姿态和经历中汲取勇气[2022-07-08]

- 夏寅:现代期刊是文字肌理的构成要素[2022-07-08]

- 茅盾故乡桐乡启动“茅盾文学进乡村”系列活动[2022-06-20]

- 用尽妙语的钱锺书随笔[2022-06-14]

- 叶灵凤:自诩为“爱书家”[2022-06-13]

- 青浦的老书场[2022-06-13]

- 茅盾研究年度优秀学者评选结果揭晓[2022-06-13]

- 常风:书话文体的开拓者常风[2022-05-31]

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。