“新浪潮”访谈 | 康岩:我想写出大历史骨骼处那些伸展和屈曲的“关节”

《人民文学》“新浪潮”栏目自开设以来已有二十多年的历史,现已成为杂志的品牌之一。此栏目的作者均系首次在《人民文学》发表作品。今年,将召开全国青年作家创作会议,中国作家网与《人民文学》杂志共同推出“新浪潮”作家观察专题。鉴于栏目优秀作者众多,经过认真考虑,兼顾地域、民族、体裁等因素,我们选出第一期12位青年作家:朱婧、江汀、李晁、羌人六、栗鹿、沙冒智化、杨知寒、康岩、三三、蒋在、杜梨、焦典。作家访谈和相关视频将陆续在中国作家网网站和各新媒体平台、《人民文学》杂志各媒体平台推出,敬请关注。

作者简介:康岩,毕业于复旦大学中国语言文学系。报告文学作品见于《人民文学》《北京文学》等,散文及评论见于《人民日报》《人民日报·海外版》《光明日报》《解放日报》《文汇报》等。曾获《人民文学》奖、刘勰散文奖等。长篇报告文学《他们让真理穿越时空》入选2023年中国作家协会重点作品扶持项目、江西出版集团“时代气象 中国精神”重大文学创作与出版工程。现就职于人民日报社总编室。

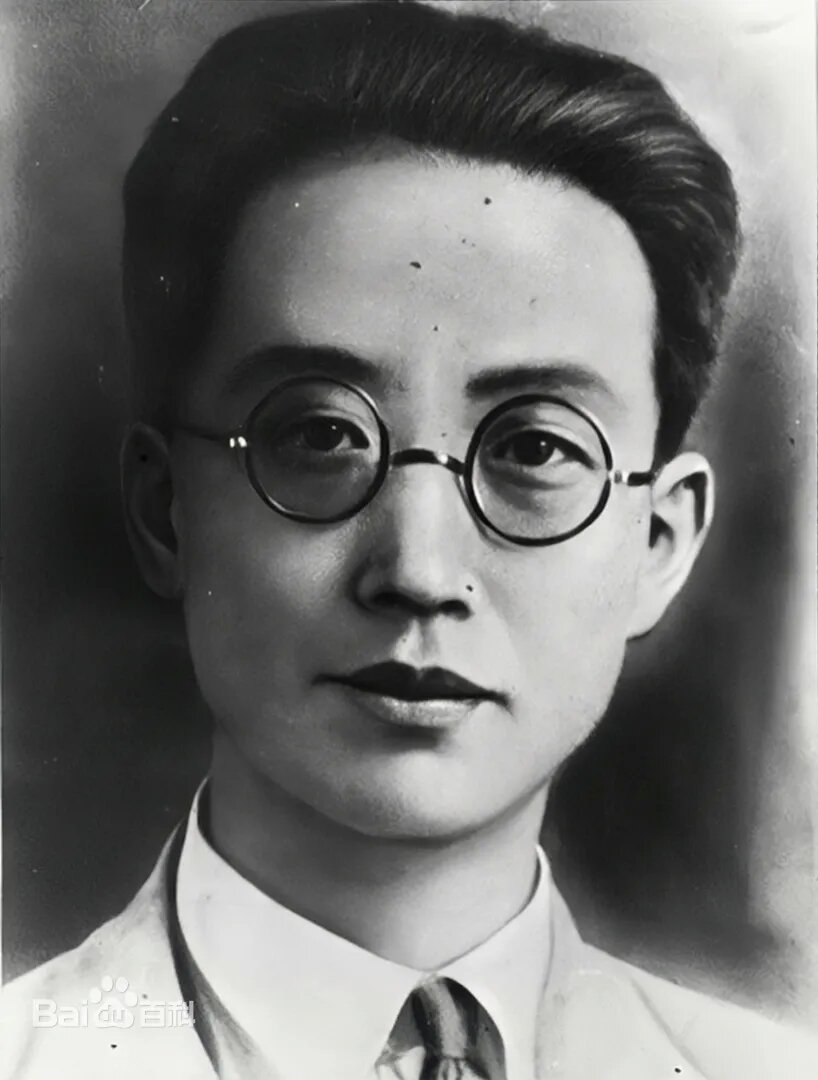

我于报告文学了解不多,甚至有些先入为主的“成见”。直到我读了康岩的《燃灯者李大钊》,才感到报告文学书写历史竟可以是这样的鲜活,没有材料堆砌,也非机械搬运,而是以历史的骨干为底,缀以文学的锦缎繁花。读后掩卷,仿佛经历了一场精神的海啸,血液在骨缝处冒着泡,内心激荡,酣畅淋漓。随即我又翻开康岩的资料,那是一张“90后”的年轻面孔,眼神中有着一丝坚毅,我相信这坚定的眼光“看见”的东西绝对不会消失,像一只熊熊燃烧的火把,照亮更多历史的褶皱之处。

刘家芳:康岩你好。我阅读了你的《燃灯者李大钊》,感觉这是一部厚重又不失激情的作品。能否就这篇报告文学作品,谈谈你的创作。

康岩:《燃灯者李大钊》写于两年前,是我发表在正规文学刊物上的第一篇作品。我有一个写作计划,通过5个人物故事,串联起马克思主义经典著作在中国被引入、翻译、传播的过程,这项工作跟我们党的历史紧密相连。这两年里,我还创作了《辟路者瞿秋白》《播火者郭大力》两部中篇报告文学,分别发表在《北京文学》和《人民文学》。即将发表的还有两篇书写两位九十岁高龄的老翻译家翻译《马克思恩格斯全集》的故事。这个计划得到了中国作协重点作品扶持项目和江西出版集团“时代气象 中国精神”重大文学创作与出版工程的支持,顺利的话,年底能结集出版。

跟同龄的作家相比,我的写作起步较晚,文体和题材也相对集中,但我一点也不急。创作还是要有耐心,好作品一定像一煲靓粥,一粒粒米、一滴滴水搅裹在一起,盖捂严实,文火慢熬,掀盖一刻,满鼻扑香。

刘家芳:《燃灯者李大钊》文末有一句“时间在流逝,燃灯者的光热永在”。这句话于当下有着一种非凡的意境。这是否就是所谓“历史的心情”?是否也是你创作这个系列报告文学的初衷?

康岩:“历史的心情”源自“人民文学奖”评委会给我的授奖词。我一直觉得,只有守好两个“粮仓”,作家才能“手中有粮,心中不慌”,一个是“历史”,一个是“生活”。“生活”自不必说,“历史”则是生活以外另一笔矿藏,等待作家睁开眼去发掘、去勘探。摊开来说,“历史”就是过去的“生活”啊!它所包孕的故事之丰沛、人物之典型、进程之曲折、纵深之广阔一点都不亚于“生活”;作为创作素材,“历史”的肌理与弹性也一点都不弱于“生活”。就拿我所聚焦的“党史”“革命史”而言,比如李大钊,我们对他惯常的印象是党的创始人,最后被反动军阀秘密绞杀,献身革命,是一个很伟大、很悲壮的“革命者”“燃灯者”的形象。李大钊的老家在河北省乐亭县大黑坨村,祖父是非常有威望的乡绅,早年在山海关外经商,赚了银两回馈乡里。有一次,父亲带着他来到爷爷的墓碑前,碑上刻有一行文字:“从九品李如珍”,“从九品”在整个晚清的官僚体系里是最末端,这真是极强的画面感。其实少年李大钊跟今天的孩子一样,也背负着沉重的期待。就像今天的一些父母,一定要让孩子读名校是一个道理。

瞿秋白

再比如瞿秋白,我党早期的领导人。他少年有段时间寄居在表兄周均量家。那时候的瞿秋白,是个典型的“i”人,跟所有表兄妹都不怎么说话,唯独对周均量敞开心扉,无话不谈,瞿秋白甚至主动要求看周的日记。后来,周一直为国民党鼓噪呐喊,晚年定居台北,孑然一身,活到96岁,晚年还写文章回忆与瞿秋白交往及决裂的经过,攻击瞿秋白的革命行为。我常想,周均量在生命油尽灯枯之时,是否会想起与瞿秋白倾心晤谈的那些夜晚?大时代、大革命风卷残云,小家庭、小兄弟情仇交错,这里有着极其撼动心魄的伦理。其实,过去的历史与当代的生活在时空上紧紧相依,谁又能说“历史的心情”不是“当代的心情”呢?

刘家芳:你的作品里不乏历史资料的铺陈,但这些资料放在文章里却并不显枯燥,很多文学性的“细节”细读之下,大有身临其境之感。你在创作时,是怎样把历史真实和文学性完美融合的?

康岩:“完美”真是过誉,我只能说我像个裁缝,以历史的骨干情节为底,把原料裁剪成衣,再把文学的锦缎绣花似的绣到衣服上。这里其实涉及的是创作方法问题。对于报告文学,我是一个初学者,但我总觉得报告文学在如今的文坛有着被“污名化”的倾向,大家好像认为报告文学写作就是堆材料,机械搬运,不需要作家动心思。其实,这是对报告文学大大的误解。翻阅报告文学史上的经典作品,比如瞿秋白的《赤都心史》《饿乡纪程》、夏衍的《包身工》,文学的真实、真诚、真挚与匠心,一点不弱于经典的小说和散文。写了几篇,我才发现,报告文学其实是一种综合性、包容性很强的文体,创作者的“技能包”其实非常丰富。你既可以像写小说一样叙述情节、描画人物,也可以像写散文一样勾勒场景、抒发感情,还可以直接引述历史材料,比如历史文献原文、人物手稿书信原文等,还原历史现场。甚至可以跳出文本评说几句,发一些议论,也不违和。关键是,创作者如何把这些“补丁”缝在一起,缝得细密、扎实,了无痕迹。这就又涉及到结构文本的方法,就是另一话题了。

关于“细节”,我想以发表在去年《人民文学》第11期头条的报告文学《播火者郭大力》为例来说明。这部作品写的是首个《资本论》中文本全译本的翻译者郭大力的故事。“五四”时期,他是进步革命青年,后来与厦门大学原校长一起,合作翻译了《资本论》,建国后长期在中央党校担任教职,教授政治经济学。写这部作品,我很明确告诉自己,不能只写郭大力翻译《资本论》,更要写他为什么要翻这部“天书”,而且是在国民党统治年代,翻译“禁书”要冒着生命危险。这就牵涉到郭大力这个人的性格、家庭环境、成长历程等等。这里就不能把郭大力仅仅看成翻译家,而要兼顾他社会属性的同时,尽可能还原他的“自然属性”,把他看成一个活生生的“郭大力”。他做翻译、干革命,也一直把自己置于“家庭”与 “事业”的撕扯中。我安排了一个他在上海多年后回乡给母亲上坟的细节:

郭大力让一双儿女向墓里的祖母跪下,弟弟扯着脆生生的嗓子喊:“非得跪吗?”妻子扶住儿子的肩头说:“爸爸让跪,听话!”温煦的风吹过凌乱的草木,郭大力掏出洋火,点燃两道黄表纸,很快,纸头变成一缕青烟,在坟前缭绕,最后落下一团白灰。这里蔓草丛生,人迹罕至,只有几道荒疏的车辙和脚印。这一刻,世界如此安静,隔着墓碑,郭大力仿佛仍听见儿时母亲的低哝和絮语。那是寂静的黄昏,母亲在油灯下为自己纳千层底。她从笸箩里抽出针线,再细密缠绕,她一手握着硬邦邦的鞋底,一手用锥子给鞋底穿洞,再把线紧紧匝匝地穿进锥子打出的眼中。灯捻燃烧的噼啪声,母亲指尖走线的唰唰声,交响在一起,郭大力爱听极了。他微微闭上眼,尽力在记忆里搜寻曾经熟悉的声响,突然,几只受了惊吓的野鸟腾空跃起,向远空飞去。

这个情景的细节是我想象出来的,它可有可无吗?好像是,因为无关翻译《资本论》宏旨。但几乎每一个中国人都有过祭奠祖辈的经历,郭大力跟每个普通人一样,也深深思念着至亲,也面对时间流逝、亲人故去这些永恒的“大哉问”,人同此心、心同此理,这个时刻,你我都是“郭大力”。

刘家芳:你本身是九零后的年轻人,这样来写革命历史题材,是否觉得更能贴近一些年轻的读者?

康岩:先插播一则小故事。去年初夏,我到浙江参加中国作协举办的一个活动,在机场等待接站的工作人员时,碰到了同来参加活动的一位刊物的年轻编辑,我们就聊起来。他问我写什么,我说主要写报告文学。我清楚地记得,他脸上闪过一副惊讶的表情,停顿几秒后说:“你是我见过的写报告文学最年轻的了。”这是一个十分“黑色幽默”的片段。这位编辑是文学中人,见过那么多写作者,为什么会发出这种疑问?为什么年轻人不能用文学向读者报告?我们的读者,到底期待年轻人写出什么?

关于吸引年轻读者的问题,我想拿主流的叙事艺术——电视剧来说明。业余时间,我爱看电视剧,国产剧、英剧、美剧、日剧、韩剧……什么剧都看。实话说,无论是讲故事的水平,还是制作工艺,国产剧跟英美剧、哪怕韩剧,都还有一定距离。比如英剧《唐顿庄园》《王冠》,一部讲英国近代贵族制度,一部以王室家族史侧写英国现当代历史,妥妥的“革命历史题材”“主旋律作品”,为什么这么多年轻人追逐?还是因为提供了好看的故事、生动的人物、真实的细节。我看了《唐顿庄园》才知道,旧时代英国贵族每天早上读的报纸,管家要用熨斗烫一遍;家里每顿饭,桌椅、杯盘之间的距离,也要用尺丈量。这些细节看似“迂腐”,但就是这一次次考究,把剧本的氛围感营造得真切,人性还是喜欢真的东西。读者的眼睛雪亮,文字又是白纸黑字的东西,你糊弄不了的。

关于“吸引”年轻人,其实不必刻意。阅读是刚需,渴求读到有质感、有收获的好作品,跟年龄层无关。当然,我们很难期待再现上世纪八十年代文学阅读的“黄金年代”,但中国有着庞大的阅读基数,哪怕再小众、再孤僻的题材,都有着特定的阅读群,这是很让写作者心安的。如果非要跟年轻人挂钩,我想用国产剧《觉醒年代》来说明。可以说,我决定写这个红色翻译家系列,跟《觉醒年代》的启发有很大关系。这部剧很成功,年轻人喜欢,为什么?制作精良是一方面,但根本还是不说教,用心用力写人,写真的人,写真的人的感情,“革命”主题被紧紧包裹在“亲情”“友情”“爱情”中,爱国救亡、民族大义就不会显得假大空。

《觉醒年代》剧照

刘家芳:你塑造的革命年代的人物,总是充满了“战斗精神”。这种精神对于当下日渐“庸常化”的文学书写,似乎是一种挑战。你是否会一直保持这种“战斗精神”?怎么控制这种精神不会变成流俗的愤怒呢?

康岩:你所说的“战斗精神”按我理解似乎是对当下流行文学趋势的一种排斥与对抗,我并没有这种态度,更谈不上愤怒。阅读应该包容,分层分众,我从不期待人人抱着《燃灯者李大钊》《播火者郭大力》读,这个画面太可怕。我从小生长在南方,来北京工作前,压根不知道北方的羊肉这么好吃,好吃的羊肉,连膻味都“膻”得恰到好处。有一次一位好朋友来京,我带他去我认为很好吃的一家店吃羊肉,他就是受不了那个味儿。后来我想,就是有人接受不了羊肉,可能一辈子都不爱吃,你吹得再天花乱坠他也不吃。阅读也同理。坐地铁的时候,我很爱偷偷观察大家都在读什么。我发现刷手机阅读的,大多是一些“轻小说”,网文为主,升级打怪啊都市丽人啊;捧纸书的,大多是一些内容稍严肃的,这才是正常的阅读生态。你让人上班路上还没睡醒,下班回家累得半死,还捧着《资本论》啃,现实吗?但我有一个坚持,那就是哪怕社会上大多数的阅读都是轻量化的、娱乐性的,你也不能阻止我写我想写的内容。我很赞赏新闻前辈梁衡先生的看法:写大事、大情、大理。社会上的阅读品类,除了仙侠玄幻、开棺盗墓、悬疑破案、婆媳矛盾、夫妻斗嘴,也要有一些关乎大历史、关涉大时代的磅礴正气、黄钟大吕之作。但问题是,写这类作品千万不要图解时代、堆砌材料,这样的文字任哪个正常的读者也读不下去。要写出大历史骨骼处那些伸展和屈曲的“关节”,这考验写作者把握题材、结构文本、驾驭语言的能力,也是我努力的方向。

刘家芳:你会一直从事报告文学的创作吗?以后会不会写一些虚构性的作品?

康岩:报告文学是我的“初恋”啊!当然,写报告文学或许也跟我的职业有关。我在新闻单位工作,看稿编稿写稿,时间一长,对非虚构的东西会建立起一套基本认知。身边也有一大批优秀的从事报告文学创作的前辈,他们的作品也像是火把,点燃我写下每个字的热情。

关于虚构,再插播一则故事。两年前在四川泸州领人民文学奖,跟我同获新人奖的青年小说家栗鹿在饭桌上问了我一个问题:“你怎么不写小说啊?”是啊,我也这么问过自己。我一直觉得,写作需要冲动,这个“冲动”不经理性思考和逻辑推断,直接释放结果。也就是说,一个人他能写好的东西,真的是他想写的东西。如果哪天有“冲动”上门找我,说你该写写小说了,我想我会乖乖打开电脑,建起一个文件夹,然后一个字一个字写下去。

刘家芳:能分享一下你的阅读经验吗?

康岩:关于阅读,我是个“杂食主义者”,我自己总结了一个十六字箴言:没有忌口,磅礴尽收。荤素搭配,杜绝速食。工作以后,要读大量跟工作相关的内容,阅读再也不能像上学时那么随心所欲了,时间也不允许。不过事情就算再多,文学阅读也始终不能放弃。最近我在重读《白鹿原》,通勤路上,睡觉前,把上学时囫囵吞枣的那些个环节都补上。陈忠实写得真好啊,那是怎样一种雄强的笔力和丰沛的语言,陈老五年磨一剑,捧出一本人生大书,写作大抵是天下最老实的事之一吧。

阅读原文 《人民文学》2022年第11期|康岩:燃灯者李大钊

“新浪潮”访谈往期内容:

“新浪潮”访谈 | 沙冒智化:在无数次挫折和沉浮中,做一个始终纯净的人

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。